いつも当サイト(rehabilikun blog)の記事をお読みいただき誠にありがとうございます。また、初めましての方はよろしくお願い致します。サイト管理者のリハビリくんです!

この記事は「フレイル」をキーワードに内容を構成しております。こちらのテーマについて、もともと関心が高く知識を有している方に対しても、ほとんど知識がなくて右も左も分からない方に対しても、有益な情報がお届けできるように心掛けております。それでは早速、内容に移らせていただきます。

フレイルの重症化予防、すなわち要介護化の予防は、日本が抱えた喫緊の課題といえると思います。2020年時点で日本の高齢者人口は3617万人、高齢化率は28.7%となり、今後も高齢化率は上昇していくと予想されています。

しかし、依然として平均寿命と健康寿命の差は埋まっておらず、男女平均すると約10年間の不健康期間が存在します。この不健康期間の発生に関係するのがフレイルであり、フレイルの重症化を防ぐことにより、この間に必要となる医療費・介護給付費を削減することにつながります。

国民全体の働きによりフレイルの重症化を防ぐことが求められているわけですが、フレイルは要介護へと進展する可能性が高い一方で、適切な介入によって改善するとされています。そこで今回、理学療法士の専門性により、フレイル対策に貢献するべく、フレイルに対する基礎知識と理学療法について解説していきます

【簡単に自己紹介】

30代の現役理学療法士になります。

理学療法士として、医療保険分野と介護保険分野の両方で経験を積んできました。

現在は医療機関で入院している患者様を中心に診療させていただいております。

臨床では、様々な悩みや課題に直面することがあります。

そんな悩みや課題をテーマとし、それらを解決するための記事を書かせて頂いております。

理学療法士としての主な取得資格は以下の通りです

登録理学療法士

脳卒中認定理学療法士

褥瘡 創傷ケア認定理学療法士

3学会合同呼吸療法認定士

福祉住環境コーディネーター2級

近年は理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の知識や技術の定着における手段も多様化しております。以前は職場内の勉強会であったり、外部の研修会に参加するなどが一般的でありましたが、現在では働き方改革、ライフワークバランスなどの用語が浸透したことも有り、昔ほど「勉強しなさい。」と言われることはなくなったと思います。

しかし、医療職として、患者様や利用者様の未来を預けられた療法士として、やはり知識のアップデートは必要だと思います。何より、新しい知識や技術を取り入れていった方が、自分自身が療法士として充実した日々を送ることに繋がるはずです。そこで、今の時代にあった勉強方法は何だろうか?という話になりますが、そんな人の味方になってくれるのが「リハノメ」です。

「リハノメ」は時間にとらわれず、電車などの通勤中、お昼休みの手が空いた時間、寝る前のちょっとした時間、つまり「隙間時間」で動画を閲覧し、知識や技術をアップデートすることができます。忙しい現代人に適した学習形態、気軽に始められる価格設定にもなっているため、是非一度ご利用してみてはいかがでしょうか?

フレイルとはどのような状態なのか

フレイルとは、「加齢に伴って生理的予備能が減少し、さまざまなストレスに対する脆弱性が亢進した状態」となります。これを言い換えると、「近い将来、要介護に進展する可能性が高い状態」と言えます。

この”フレイル”という用語の歴史は浅く、2014年に日本老年医学会によって、それまで英語圏で”frailty ”とされていたものを語源とし提唱された用語となっております。

フレイルの特徴として、さまざまな機能障害や能力障害、死亡を招きやすいことが挙げられますが、それだけではなく可逆性という要素が重要視されています。ここで重要なことは、要介護へ進展しやすいハイリスク者である一方で、適切な介入によって再び健康な状態へ改善し得る可能性があるということです。

フレイルには、身体的要素、心理・精神的要素、社会的要素があるとされており、これらは互いに関連し合いながら全身状態を重症化させます。

身体的なフレイルとは、運動器である骨・関節・骨格筋の機能低下を示すものです。フレイルの重要性を国際的に広げるきっかけとなったFriedらによるフレイルの判定基準は身体的フレイルに対する考えが中心となっています。

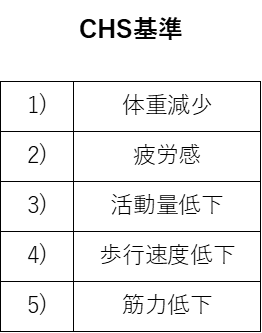

Friedらは身体的フレイルの定義として、1)体重減少 2)疲労感 3)活動量低下 4)歩行速度低下 5)筋力低下の5項目を診断基準(CHS基準)と提唱しております。3つ以上に当てはまる場合はフレイルとして診断し、1つまたは2つ該当する場合はプレフレイルと判定します。

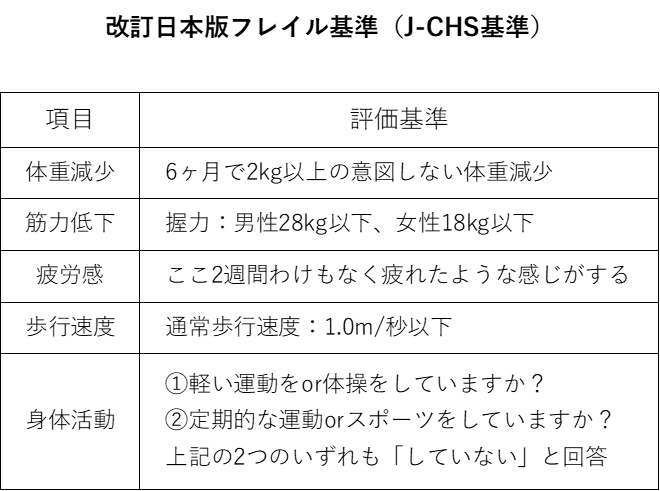

CHS基準は5項目それぞれの具体的な基準値などは定められていません。そのため、日本では佐竹らがFriedの定義に準拠した基準を作り、それを改訂日本版フレイル基準(J-CHS基準)として広く活用しています。

フレイル=身体的フレイルと考えられることも少なくありません。しかし、心理・精神的なフレイルには、老年性うつ症状、アパシー、軽度認知機能障害などが包含されており、社会的なフレイルとしては、経済的困窮や閉じこもりなどが包含されてこれらも非常に重要なフレイルの要素となります。

身体的要素ばかりに捉われずに、心理・精神的要素、社会的要素に問題点がないかを確認していくことが重要になります。

フレイルについての知識を深めるには、サルコペニアとの違いを正確に捉えることが必要になると考えられます。このテーマについては、他の記事でまとめておりますので、こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️ 【フレイルとサルコペニアの違いについての記事はこちらから】

フレイルの有病率と予後

有病率について

フレイルの有病率は比較的高く、広く対策を講じる必要性があります。先行研究によると地域在住高齢者で11.2%、外来通院中の高齢患者では21.6%の割合でフレイルを認めると報告されている。高い有病率を誇ることから、早期にフレイルの徴候を発見し、対策を講じる必要がある。

以前より試験的に導入が行われている自治体もありますが2020年度からは後期高齢者を対象としたフレイル検診が導入されています。今後、このフレイル検診の導入により、フレイルの予防・重症化対策が進み医療費や介護給付費の抑制につながることが期待されています。

予後について

フレイルは各種有害健康転帰を招きやすく、適切な対策を講じなければ予後は不良となります。システマティックレビューにより、フレイルは転倒の可能性が高く、ADLやIADLの低下を来しやすいことが示されています。

また、コホート研究より要介護状態や死亡へと進展しやすいことも示されている一方で、パネル調査を実施した研究では、いずれもフレイルの可逆性を報告しており、フレイルからプレフレイルやロバストの状態へと改善するケースも稀ではないことが示されています。

つまり、フレイルを発症した後の対応が鍵になるということです。そして対応方法の中での1つの重要なポイントが理学療法を含むリハビリテーションです。理学療法の具体的方法を事項で説明していきます。

理学療法士としてのフレイルへの関わり

フレイル対策の基礎知識

2017年に報告された国際的なフレイルのガイドラインによると、フレイル対策として、「適切な判定を行うこと」「レジスタンス運動を含む運動プログラム」「服薬コントロール」が強く推奨されています。

フレイルの判定を行い、運動プログラムの実施につなげるという方策は、2006年度より全国各地で

導入されている介護予防事業の展開と同様であり、日本ではフレイルという用語の誕生以前より積極的なフレイル対策が行われていたと言えます。

現在では、フレイル相当の高齢者に対するハイリスクアプローチ(フレイル重症化予防)だけでなく、フレイル予防と重症化予防を目的としたポピュレーションアプローチ(介護予防のための通いの場)も重視されるようになり、運動や社会的交流が各地で定着しつつあります。

フレイルといえば手足の筋力がチェックポイントになるとは思いますが、最近では口腔の虚弱=オーラルフレイルについても注目度が上がってきています。このテーマについては、他の記事でまとめておりますので、こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️ 【口腔機能の老化とオーラルフレイルについての記事はこちらから】

運動プログラムの効果について

運動プログラムについては数多くの研究によりその効果が報告されており、さまざまなセッティングで運動プログラムの実施が促されています。

高齢者に対する運動の効果を検証したシステマティックレビューによると、運動プログラムの実施によって、歩行速度や筋力などの各種身体機能の向上効果のみならず、転倒予防やADLの向上効果まで示されている。

要介護の発生をアウトカムとした無作為化比較対照試験が存在しないため、明確な介護予防効果を認めるとは言いがたいものの運動プログラムによってフレイルの重症化を予防し得る可能性はあると考えられています。

入院患者はフレイルが重度化しやすい

また、フレイルの重度化は入院によって引き起こされやすいことも知られており、この進展予防に運動が効果的であることも知られています。

高齢入院患者は、歩行が可能な状態であっても、入院生活を臥位もしくは座位の状態で過ごすことが多く、立位および歩行に費やした時間が40分/日程度であったとされています。

このような背景より、近年報告されたシステマティックレビューによると、高齢入院患者の約30%で入院に関連した能力障害の発生(hospitlscid disability:HAD)が確認されてます。

しかし、1日に20分の運動プログラムでHADの発生を抑えることが可能であることも確認されており、高齢者に対する運動療法の重要性が示されています。

フレイルに対して、どのような運動プログラムを処方すれば効果が得られるのか

前述のように運動プログラムにはフレイルの重症化を予防し得る効果が示されていますが、運動種目、実施時間、頻度、実施期間の設定について解説します。

前述の運動プログラムのシステマティックレビューでは、このような点についても言及されており、筋力や歩行速度の改善にはレジスタンス運動が有用であること、転倒やADLなどの複合的な能力向上には複数種の運動で構成されるマルチコンポーネント運動が最も有用となることを示しています。時間、頻度、期間という観点では、これらを乗じた総運動時間が重要であり、プログラム全体の実施時間が25時間以上になることで各種アウトカムが改善しやすくなることを示しています。

重要なことは運動の継続

運動の効果は一時的であり、効果を持続させるためには継続した運動の実施が求められます。

12週間のレジスタンス運動を行い、その後24週間のトレーニング休止期間を設けた研究によると、運動期間によって向上した筋力および骨格筋量は、その後12週間で約半減、24週間でほぼ消失することが示されています。つまり、獲得した効果を維持するための継続した運動の実施が必要になります。

実際、1年間以上の継続した運動の効果を検証したシステマティックレビューによると、身体機能や認知機能の向上、さらには転倒予防や生存期間の延長などの効果が示されています。また、各地で実施されている通いの場での継続した運動は、要介護の発生抑制に有用であり、特にフレイル高齢者において効果が得られやすいことが示されています。

まとめ

最後までお読み頂いてありがとうございます!

この記事では、理学療法士がフレイルの重症化予防を行うために知っておくべき知識について解説させて頂きました!

フレイルという用語については、2014年に提唱された言葉なので本当に最近できたものですが、働いてると当たり前のように耳にすると思います。それほど重要なワードであり、私たちの身近にある用語なのだと思います。

私は埼玉のとある病院に勤めており、実際に私の勤務先でCHS基準を用いて入院患者様のフレイルの有無をチェックしたとすると、90%以上の方がフレイルと判定できると思います。握力の基準を満たす患者様、歩行できる患者様が少ないですし、他の項目が該当してくるケースも多いかと思います。

そういったことを考慮しますと、フレイルと診断される人に対して、理学療法士として向き合っていくことが重要になりますよね。適切な運動療法の実施と、運動療法を継続してもらうためには、どのような工夫が必要なのかというところを検討すると良いと思います!

参考文献

- 牧迫飛雄馬.老化とフレイル.理学療法の歩み.28巻,1号,2017 年1月,p3-10.

- 山田実.介護予防(フレイル対策)に対する評価・効果判定のアウトカム.理学療法学.第47巻,第5号,p499-504.

コメント