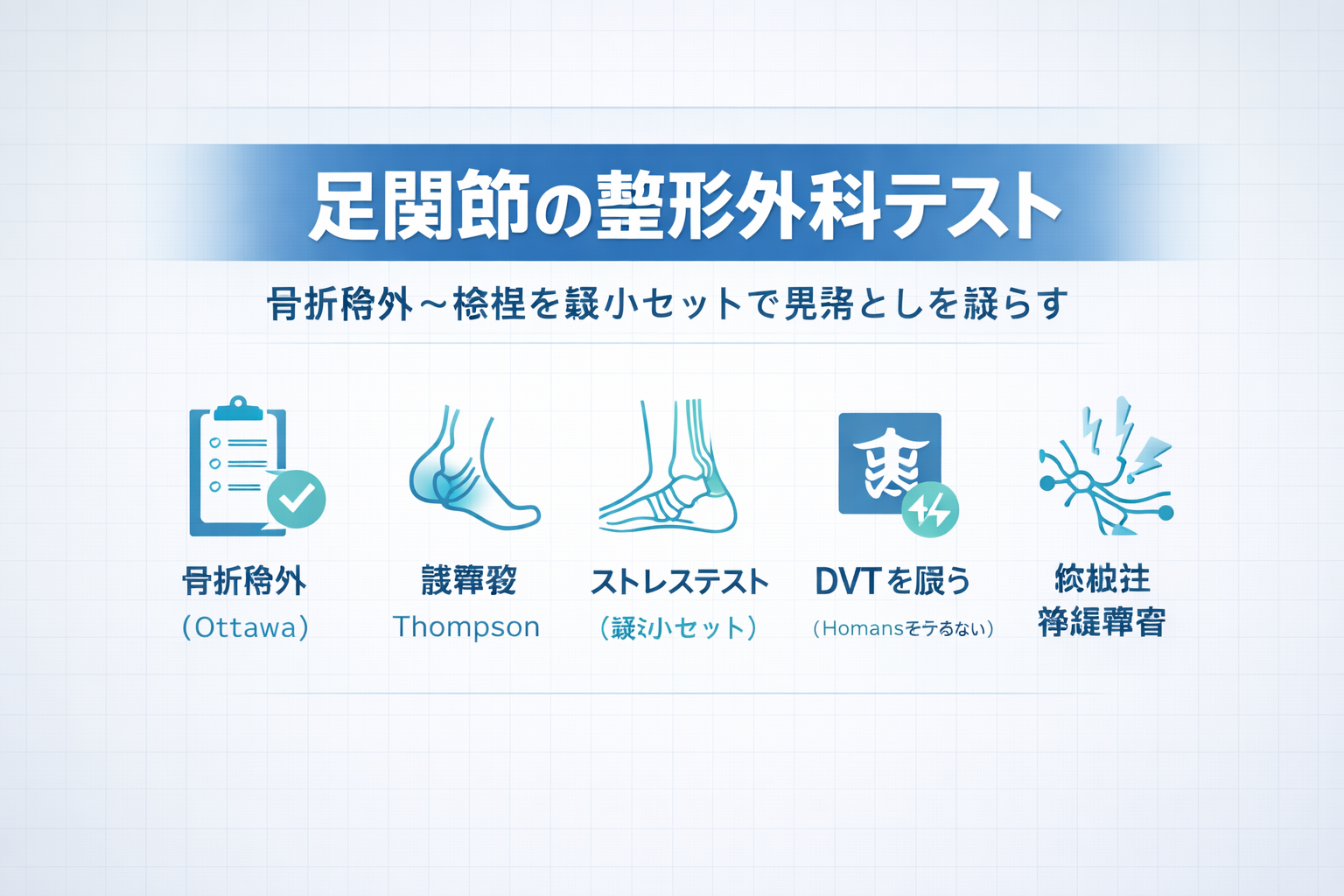

- 足関節の整形外科テスト|捻挫・ハイアンクル・骨折除外を“最小セット”で回す

- 足関節を 5 分で回す:安全管理 → 仮説 → 最小テスト

- 最小セット早見表|まずはこれだけ(痛みが強い日は減らす)

- 痛みパターン×疑う病態|どのテストを追加するか

- 骨折を疑うとき: Ottawa Ankle Rules(まずここ)

- 外側靱帯損傷を疑う:前方引き出し・内反ストレス

- ハイアンクル(シンデスモーシス)を疑う: Squeeze ・外旋ストレス

- アキレス腱断裂を疑う: Thompson( Simmonds )

- 足底のしびれ・灼熱痛:足根管症候群( Tinel )

- DVT を疑う文脈: Homans 徴候に依存しない(安全管理の固定)

- 現場の詰まりどころ|迷ったら「ここ」だけ固定する

- よくある失敗|やりがちポイントを先に潰す

- 回避の手順(チェック)|この順で “型” をそろえる

- よくある質問

- 次の一手|運用を整える → 共有の型 → 環境要因も点検

- 参考文献

- 著者情報

足関節の整形外科テスト|捻挫・ハイアンクル・骨折除外を“最小セット”で回す

足関節の整形外科テストは、痛みの原因を確定する道具ではなく、外してはいけない病態(骨折・腱断裂・ DVT など)を先に除外しつつ、捻挫(外側靱帯/内側/ハイアンクル)や神経絞扼の仮説を絞るためのナビゲーションです。現場で迷いやすいのは「テスト名は知っているのに、どの順で、どれだけやるか」がブレることです。

本記事では、① 5 分フロー→② 痛み部位マップ(図)→③ 最小セット早見表→④ 痛みパターン別テスト→⑤ 現場の詰まりどころ/よくある失敗の順で、足関節を “同じ型” で回せるように整理します。まずは安全管理を優先し、痛みが強い急性期はストレステストを増やしすぎない運用に固定しましょう。

同ジャンルで回遊:部位別の索引(ハブ)→標準フロー→関連指標の順に見ると、評価がブレにくくなります。

足関節を 5 分で回す:安全管理 → 仮説 → 最小テスト

結論として、足関節は「先に危険を外す」→「痛みの場所と受傷機転で仮説を立てる」→「最小セットで確認」の順に固定すると、テストのやり過ぎと見落としが同時に減ります。急性期で腫脹・疼痛が強いほど、ストレステストは最小限にし、必要なら医師へ画像検査の相談を優先します。

流れは、① 骨折( Ottawa )→② 腱断裂( Thompson )→③ DVT を疑う所見(テストではなく全身評価)→④ 捻挫(外側/内側/ハイアンクル)→⑤ 神経絞扼です。まず “外してはいけない” を潰してから、局所の鑑別に入ります。

最小セット早見表|まずはこれだけ(痛みが強い日は減らす)

※表は横にスクロールできます。

| 最初に見る | 代表テスト/確認 | 狙い | 記録の型(例) | 注意 |

|---|---|---|---|---|

| 骨折の除外 | Ottawa Ankle Rules | 画像検査が必要な可能性の判定 | 圧痛部位+荷重 4 歩の可否 | 強い疼痛・変形は無理に荷重させない |

| 腱断裂の除外 | Thompson( Simmonds ) | アキレス腱断裂の疑い | 下腿圧迫で足部底屈:あり/なし | 断裂疑いは強いストレッチや歩行負荷を避ける |

| 外側靱帯 | 前方引き出し/内反ストレス | ATFL ・ CFL の機能低下と疼痛 | 移動量+エンドフィール+疼痛 | 急性期は力を上げすぎない(患者負担優先) |

| ハイアンクル | Squeeze /外旋ストレス | シンデスモーシス損傷の疑い | 遠位脛腓間の痛み再現:あり/なし | 単独で決めず、圧痛・腫脹・機能と併読 |

| 内側靱帯 | 外反ストレス(必要時) | 三角靱帯の疼痛・不安定性 | 疼痛部位(内果前後)+不安感 | 外傷直後は慎重に(多靱帯損傷の可能性) |

| 神経絞扼 | Tinel(足根管)+感覚 | 足底のしびれ・灼熱痛の確認 | 放散域(母趾側/小趾側) | 末梢神経障害や糖尿病性神経障害も鑑別 |

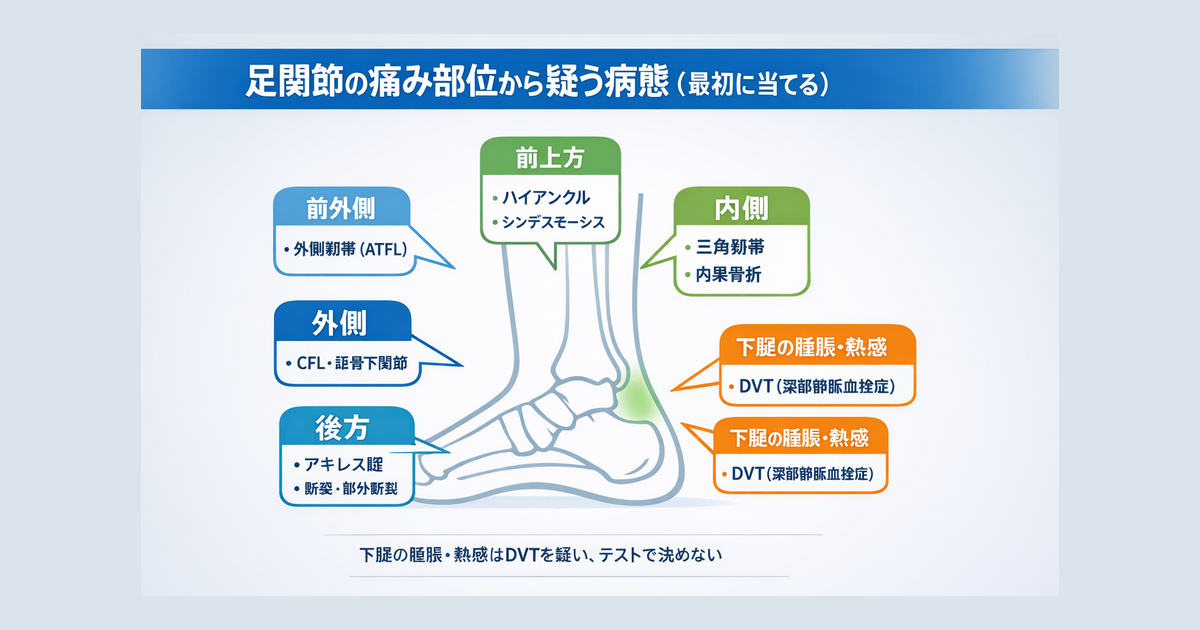

痛みパターン×疑う病態|どのテストを追加するか

足関節は「痛みの場所」と「受傷機転」で仮説が立ちます。テストは仮説を確認する 1〜3 個に絞ると、再評価が安定します。迷ったら “骨折/断裂/ハイアンクル” の順に優先して確認しましょう。

※表は横にスクロールできます。

| 主な痛み | まず疑う | 追加するテスト | 見落とし注意 | 次アクション |

|---|---|---|---|---|

| 外果前方〜前外側 | 外側靱帯( ATFL ) | 前方引き出し/内反ストレス | ハイアンクル併発 | 腫脹が強い日は痛み誘発を最小に |

| 脛腓間(前上方) | シンデスモーシス | Squeeze /外旋ストレス | 骨折(近位腓骨含む) | 荷重・ジャンプで悪化するなら疑いを強める |

| 内果周囲 | 三角靱帯 | 外反ストレス(必要最小限) | 内果骨折 | Ottawa で画像の相談を先に |

| 踵〜下腿後面 | アキレス腱 | Thompson( Simmonds ) | 部分断裂・腱周囲炎 | 断裂疑いはストレッチと強負荷を避ける |

| 足底(内側)しびれ | 足根管症候群 | Tinel +感覚(足底) | 末梢神経障害 | 歩行で悪化・夜間痛など経過も確認 |

| 下腿腫脹・熱感 | DVT | “テスト”ではなく視診・触診・呼吸症状 | 肺塞栓 | 疑いが強ければ運動負荷を中止して報告 |

骨折を疑うとき: Ottawa Ankle Rules(まずここ)

足関節外傷では、まず骨折の可能性を下げることが優先です。 Ottawa Ankle Rules は、急性外傷で画像検査の必要性を判断するための臨床ルールで、骨折に対して高い感度が報告されています。テストを増やす前に、圧痛部位と荷重の可否を “型” でそろえます。

運用はシンプルに、① 骨の圧痛(特定ポイント)と② 4 歩荷重で判断します。強い疼痛・変形がある場合は無理に荷重させず、医師へ早めに相談してください。

外側靱帯損傷を疑う:前方引き出し・内反ストレス

足関節捻挫の多くは外側靱帯損傷で、典型は底屈+内反です。ここでは「陽性/陰性」より、距骨の移動量・エンドフィール・疼痛部位をセットで記録し、再評価に耐える形にします。

急性期は腫脹と防御で偽陰性・偽陽性が増えます。痛みを増やさない範囲で 1 回だけ確認し、負荷量は “やり切る” より “安全” を優先してください。

ハイアンクル(シンデスモーシス)を疑う: Squeeze ・外旋ストレス

脛腓間部の痛みや、捻った後に「前上方がズキッとする」訴えでは、シンデスモーシス損傷を疑います。臨床テストは単独で決め手になりにくい一方、所見の組み合わせで当たりがつきます。

代表は Squeeze と外旋ストレスです。重要なのは、痛みが “どこに出たか(遠位脛腓間か/別部位か)”を明確に書くことです。

アキレス腱断裂を疑う: Thompson( Simmonds )

歩行中の “蹴り出しが抜ける” 感覚や、下腿後面の急な痛み・腫脹がある場合は、アキレス腱断裂(部分断裂を含む)を疑います。 Thompson テストは、下腿を圧迫したときの足部底屈反応で確認します。

断裂疑いがある状況では、強いストレッチやカーフレイズなどの負荷を先に入れず、医師の評価と画像の相談を優先します。

足底のしびれ・灼熱痛:足根管症候群( Tinel )

内果後方〜足底のしびれや灼熱痛では、足根管部での絞扼を疑います。 Tinel 徴候は、叩打で放散するかを確認しますが、再現性は症状の強さや当日の条件に左右されます。

足部の感覚(母趾側/小趾側)と、歩行・立位での増悪、夜間症状の有無も合わせて整理すると、多職種共有がスムーズです。

DVT を疑う文脈: Homans 徴候に依存しない(安全管理の固定)

下腿の腫脹・熱感・発赤、一側性の強いふくらはぎ痛、呼吸困難や胸痛などがある場合は、 DVT /肺塞栓の可能性を常に考えます。 Homans 徴候は古典的ですが、感度・特異度が十分ではないとされ、疑いが強い状況で無理に背屈ストレスを加える運用はおすすめしません。

理学療法士としては、“テストで白黒をつける” のではなく、疑った時点で運動負荷を中止し、医師へ報告して検査(エコー/ D ダイマーなど)の相談につなぐことを優先します。

現場の詰まりどころ|迷ったら「ここ」だけ固定する

足関節は情報が多く、迷いは「テストを増やす」方向に出やすい領域です。ここでは、迷ったときの逃げ道を 3 つに固定します。

よくある失敗|やりがちポイントを先に潰す

※表は横にスクロールできます。

| 失敗 | なぜ起きる | 回避策 | 記録のコツ |

|---|---|---|---|

| 痛いのにストレステストを増やす | 確定したくなる/手順が先行する | Ottawa → 断裂 → 全身リスクの順に “除外” を優先 | 「何を除外したか」を 1 行で残す |

| 陽性/陰性だけ書いて再評価がズレる | 所見が抽象的 | 移動量・エンドフィール・痛み部位をセット化 | 「どこが、どんな痛みで、どれくらい」を固定 |

| ハイアンクルを見落とす | 外側靱帯だけに寄る | 脛腓間の圧痛と荷重での悪化を必ず確認 | 痛みが “前上方” かを明記 |

| DVT 疑いで無理に背屈する | Homans を “やるもの” と誤解 | テストより中止基準と報告の型を固定 | 腫脹・熱感・呼吸症状を時系列で |

回避の手順(チェック)|この順で “型” をそろえる

迷ったら、次のチェックだけを順番に行い、追加テストは “必要になってから” にします。

- 骨折の可能性:圧痛ポイント+荷重( Ottawa )

- 腱断裂の可能性: Thompson(疑いが強ければ負荷を止める)

- DVT を疑う所見:腫脹・熱感・呼吸症状(疑えば中止して報告)

- 捻挫の鑑別:外側靱帯/内側/ハイアンクル(最小セット)

- しびれ:足根管+感覚(放散域を記録)

よくある質問

各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。

痛みが強い急性期でも、前方引き出しや内反ストレスはやるべきですか?

急性期で腫脹・疼痛が強い場合は、まず骨折や重篤所見の除外を優先し、ストレステストは必要最小限にします。テストを増やすより、圧痛部位、腫脹、荷重の可否、歩行の破綻など “安全管理に直結する情報” をそろえるほうが意思決定に役立ちます。

ハイアンクル(シンデスモーシス)を疑う決め手はありますか?

単独のテストで確定は難しいため、脛腓間の圧痛、荷重やジャンプでの悪化、 Squeeze や外旋ストレスで “遠位脛腓間” に痛みが再現するかを組み合わせて解釈します。所見は「どこが痛いか」を具体的に残すと再評価が安定します。

Ottawa Ankle Rules は PT でも使っていいですか?

画像検査の必要性を検討するための臨床ルールであり、現場の情報整理に役立ちます。ただし、診断や検査オーダーは施設の方針と医師の判断が前提です。強い疼痛・変形・神経血管症状がある場合は、ルール以前に安全側へ倒して医師へ報告します。

Homans 徴候はやった方がいいですか?

DVT の診断目的で Homans 徴候に依存する運用はおすすめしません。疑いがある時点で運動負荷を中止し、腫脹・熱感・圧痛・呼吸症状などを整理して医師に報告し、検査(エコーや D ダイマーなど)につなげることを優先します。

次の一手|運用を整える → 共有の型 → 環境要因も点検

足関節は、初期の安全管理と、再受傷を防ぐ段階的な負荷設計がセットです。まずは “運用の型” を整え、チームで共有できる形にしておくと、症例が変わっても判断がブレにくくなります。

- 運用を整える:整形外科的テスト一覧(部位別ハブ)で全体像を確認

- 共有の型を作る: LEFS(下肢機能 PROM )で経過を同じ指標で追う

教育体制・人員・記録文化など“環境要因”を一度見える化すると、次の打ち手が決めやすくなります。

チェック後に『続ける/変える』の選択肢も整理したい方は、 PT キャリアナビで進め方を確認しておくと迷いが減ります。

参考文献

- Stiell IG, et al. A study to develop clinical decision rules for the use of radiography in acute ankle injuries. Ann Emerg Med. 1992;21(4):384-390. doi: 10.1016/S0196-0644(05)82656-3

- Stiell IG, et al. Decision rules for the use of radiography in acute ankle injuries: refinement and prospective validation. JAMA. 1993. PubMed

- Maffulli N. The clinical diagnosis of subcutaneous tear of the Achilles tendon. Am J Sports Med. 1998. doi: 10.1177/03635465980260021801

- Sman AD, et al. Diagnostic accuracy of clinical tests for ankle syndesmosis injury. Br J Sports Med. 2015;49(5):323. PubMed

- Ambesh P, et al. Homan’s sign for deep vein thrombosis: a grain of salt? 2017. PMC

著者情報

rehabilikun(理学療法士)

rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。

- 脳卒中 認定理学療法士

- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士

- 登録理学療法士

- 3 学会合同呼吸療法認定士

- 福祉住環境コーディネーター 2 級

専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下