評価

評価 ICF 環境因子 e の書き方|段差・補助具・家族・制度テンプレ

ICF の環境因子( e )を「促進(+)/阻害(−)」で書き分ける実務テンプレ。段差・手すり・福祉用具・家族支援・サービス調整まで、記録が抽象化する失敗を防ぎます。

評価

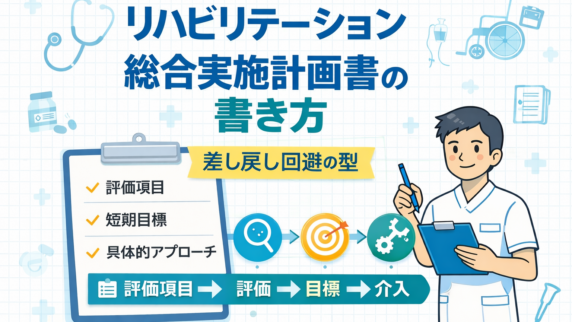

評価  制度・実務

制度・実務  制度・実務

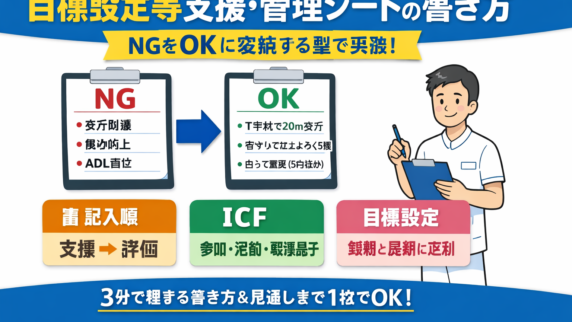

制度・実務  制度・実務

制度・実務  制度・実務

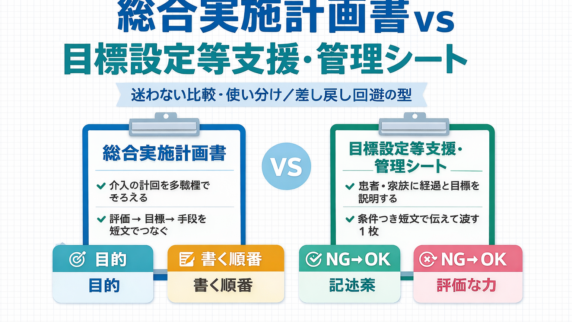

制度・実務  評価

評価  制度・実務

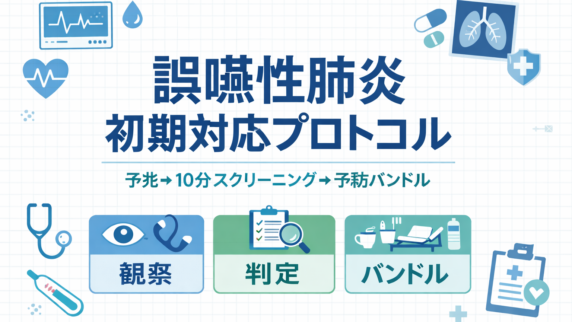

制度・実務  臨床手技・プロトコル

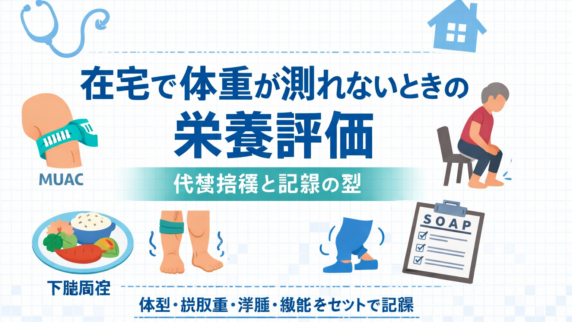

臨床手技・プロトコル  栄養・嚥下

栄養・嚥下  栄養・嚥下

栄養・嚥下