- 呼吸理学療法の評価項目(保存版):観察・スパイロ・呼吸筋・ PCF ・ 6 MWT まで“使い方”総まとめ

- 評価の全体像(必須/推奨/状況依存の考え方)

- 観察・フィジカル(必須)

- スパイロメトリー(推奨):解釈と注意

- 呼吸筋力(推奨): MIP / MEP と SNIP の使い分け

- 咳嗽・排痰能力(推奨):ピークカフフロー( PCF )

- 主観的呼吸困難(必須): mMRC / Borg / D-12

- 運動耐容能(必須): 6 MWT / 推奨: ISWT / 必要時: CPET

- クイック表(成人・運用の型)

- 現場の詰まりどころ/よくある失敗

- 結果の活用:処方・体位・連携・記録

- よくある質問( FAQ )

- 次の一手(続けて読む)

- 参考文献

- 著者情報

呼吸理学療法の評価項目(保存版):観察・スパイロ・呼吸筋・ PCF ・ 6 MWT まで“使い方”総まとめ

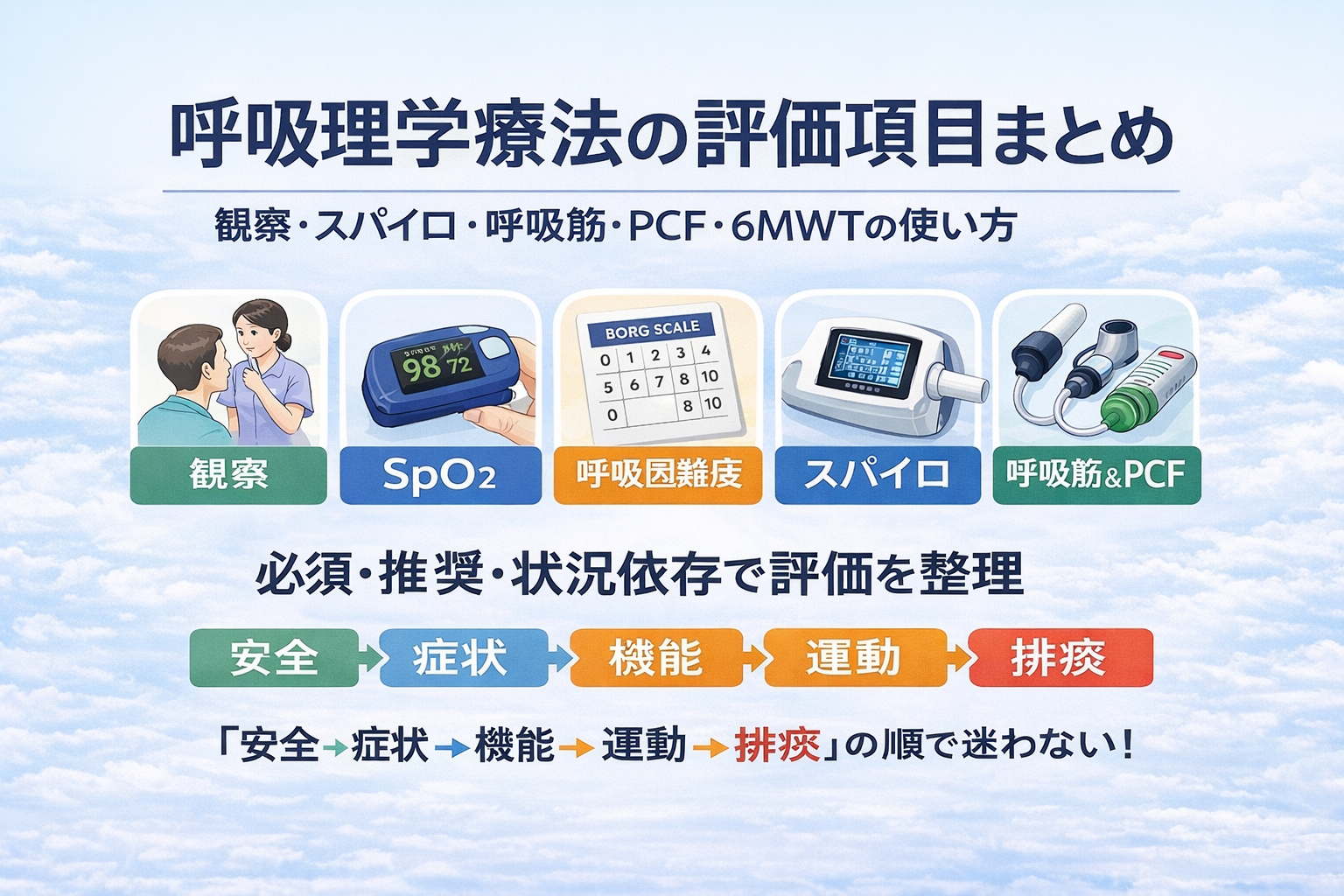

本ページは「呼吸理学療法 評価項目/呼吸リハビリ 評価項目」の検索意図に合わせ、必須(毎回)/推奨(状況次第)/状況依存(必要時)で項目を整理し、目的・手順の要点・注意点・再評価間隔の目安まで現場向けにまとめます。

単発の数値だけで結論を出さず、所見の整合(観察・症状・検査)と時間変化(介入前後・日内・週単位)で読み、運動処方・排痰戦略・体位/活動量設計へつなげることがゴールです。関連の全体像は 呼吸リハ評価のまとめ に集約しています。

評価の全体像(必須/推奨/状況依存の考え方)

まずは「その場で止めるべき危険がないか(安全)」を確認し、次に「患者が困っている症状(息切れ・痰・不安)」を押さえ、最後に「機能と運動耐容能」で処方へ落とします。迷ったら下の最小セットから始めると、抜け漏れが減ります。

最小セット(まず揃える):観察・フィジカル(呼吸数/リズム/副雑音/ SpO₂ 変動)+主観的呼吸困難( Borg CR10/ mMRC )+歩行テスト( 6 MWT など)+記録テンプレ。

推奨(状況次第):スパイロ(閉塞/拘束/混合の同定)、呼吸筋力( MIP / MEP / SNIP )、咳嗽/排痰能力( PCF )。

状況依存(必要時):ISWT、 CPET、画像・採血など(主治医と連携)。

観察・フィジカル(必須)

呼吸数・吸気/呼気比・奇異呼吸、補助筋使用、口すぼめ呼吸、起座位依存、胸郭運動左右差、咳嗽の質、痰の性状(粘稠・量・喀出可否)を確認します。SpO₂ は安静だけでなく、会話・起立・短距離歩行での変化を拾うと「どこで破綻するか」が見えます。

ポイントは、見た目の息切れ(呼吸努力)と患者の訴え(苦しさ)を同じタイミングで記録し、後段の Borg/ mMRC、歩行試験、 PCF と整合を取ることです。

スパイロメトリー(推奨):解釈と注意

FEV1・ FVC ・ FEV1/FVC を中心に、閉塞/拘束/混合の“型”をまず押さえます。努力不足・咳・リークがあると値は簡単に崩れるため、反復(複数回)と受け入れ基準の確認が重要です。

- 運用 Tips:測定前に実演+ 1 回練習、体位は一定(端座位⇄立位の混在を避ける)、追跡は同一機器・同時間帯で。

呼吸筋力(推奨): MIP / MEP と SNIP の使い分け

MIP / MEP は努力依存で過小評価が起きやすく、漏れや頬の膨らみ、疲労の影響に注意します。SNIP は短く自然な努力で実施しやすく、 MIP が低く出たときの“本当に弱いのか/手技要因か”の整理に役立ちます。

吸気筋の弱化は労作時呼吸困難や無気肺リスクと関連し、 IMT(吸気筋トレーニング)などの介入適応検討につながります。数値だけで決めず、症状・ SpO₂ 変動・歩行試験と統合して判断します。

- 手順メモ:MIP / MEP は密閉と休息を確保。 SNIP は一側鼻栓で鋭いスニッフを反復し、最良値を採用。

咳嗽・排痰能力(推奨):ピークカフフロー( PCF )

PCF は「痰を自力で出せるか」「介助や機器を併用すべきか」を判断する材料になります。目安として 160–270 L/分は“グレーゾーン”になりやすく、体位・呼吸介助・介助咳嗽・機器の併用を検討し、介入前後で再測すると方針が決まりやすいです。

運用では体位(端座位/車いす/臥位)、補助具、測定回数、休息の取り方を固定し、日内変動を踏まえて複数回の最良値で追跡します。

主観的呼吸困難(必須): mMRC / Borg / D-12

mMRC は ADL での息切れの層別化に強く、外来・在宅の追跡と相性が良いです。Borg CR10 は運動中の強度調整に直結し、セッション単位の運用に向きます。D-12 は身体的+情動的な側面を同時に捉えられるため、症状負担の全体像を見たいときに役立ちます(設問の転載は行わず、得点は運用の目安として扱います)。

いずれも同じタイミング・同じ説明で反復し、歩行試験や SpO₂ と合わせて解釈すると、介入の方向性がブレにくくなります。

運動耐容能(必須): 6 MWT / 推奨: ISWT / 必要時: CPET

6 MWT は「標準化」が価値です。コース・励まし・休止ルール・記録項目を固定すると、距離の変化がそのまま臨床判断に使えます。 SpO₂ は可能なら連続監視し、胸痛・失神前兆・著明な息切れ・歩容破綻などの症状を最優先で中止判断に使います(数値の閾値は施設基準と主治医方針を優先)。

ISWT は漸増負荷で処方に落とし込みやすく、CPET は限界因子(換気・循環・末梢)を特定したいときの選択肢になります。

記録テンプレ(例):6 MWD ○○ m / 最低 SpO₂ ○○ % / Borg 事前 x → 事後 y / 途中休止 ● 回 / 症状・歩容・痰の所見

クイック表(成人・運用の型)

※ スマホは横スクロール可。横スクロールで全列を確認できます。

| 項目(必須/推奨) | 目的・代表指標 | 注意点(中止判断の材料) | 再評価間隔の目安 | チェックポイント |

|---|---|---|---|---|

| 観察・フィジカル(必須) | 呼吸数/リズム、副雑音、 SpO₂ 変動、咳と痰 | 胸痛・失神前兆・著明な息切れ、 SpO₂ の急変、歩容破綻など | 毎セッション(導入期は都度) | 安静→会話→起立→歩行で段階確認。所見は時系列で保存。 |

| 主観的呼吸困難(必須) mMRC / Borg / D-12 | ADL 層別( mMRC )、運動強度調整( Borg )、症状負担の把握( D-12 ) | 説明のブレに注意。同一条件で評価。 | Borg:毎セッション、 mMRC / D-12:外来・在宅で 2–4 週ごと | 歩行試験・ SpO₂ とセットで解釈。記録は同じ書式で。 |

| 6 MWT(必須)/ ISWT(推奨) | 運動耐容能の把握・処方・経時変化 | 症状(胸痛・失神前兆・歩容破綻)を最優先。数値閾値は施設基準を優先。 | 導入後 4–8 週、その後 8–12 週ごと | コース・励まし・休止ルール固定。最低 SpO₂・距離・ Borg 前後を必ず記録。 |

| スパイロ(推奨) | 閉塞/拘束/混合の整理(治療・処方の前提) | 努力不足・咳・リークで誤る。休息を挟み反復する。 | 導入後 8–12 週、その後 3–6 か月ごと | 同一体位・同一説明で反復。結果は症状・歩行試験と統合。 |

| 呼吸筋力(推奨) MIP / MEP / SNIP | 吸気/呼気筋の弱化把握、介入適応の検討材料 | 努力依存・疲労・不快感に注意。休息を確保。 | 導入後 8–12 週、その後 3–6 か月ごと | 漏れ防止、反復、最良値採用。 SNIP は短い努力で実施しやすい。 |

| PCF(推奨) | 排痰の実行可能性判断(介助・機器併用の材料) | めまい・低酸素症状時は休止。複数回で最良値。 | 急性変化時は都度、安定期は 1–3 か月ごと | 体位・補助前後の再測で方針決定。痰量・疲労も併記。 |

| 必要時 CPET(状況依存) | 限界因子の特定(換気・循環・末梢) | 医療体制下で安全確保。症状増悪時は中止。 | 治療方針変更時や反応性判定で適宜 | 歩行テスト・スパイロ所見と整合を取り、処方へ反映。 |

現場の詰まりどころ/よくある失敗

呼吸評価で詰まりやすいのは「測れない」よりも「条件が毎回ズレて比較できない」ことです。特に 6 MWT(コース・励まし・休止ルール)と Borg(説明の言い回し)がブレると、数値が上がっても下がっても判断が難しくなります。

- 失敗 1:SpO₂ と Borg を別タイミングで取ってしまい、所見の整合が崩れる → “同じ瞬間のセット記録”に固定

- 失敗 2:PCF を 1 回だけで決める → 体位と休息を固定して複数回、最良値で追跡

- 失敗 3:スパイロの値だけで負荷を決める → 症状・歩行試験・ SpO₂と統合して処方へ

記録の抜け漏れを減らすために、面談準備チェックと職場評価シート( A4 )をまとめて使える形にしています。見学・情報収集の段階でも使えます。配布物のダウンロードはこちら

結果の活用:処方・体位・連携・記録

所見は SOAP で「どのデータが、どの判断につながったか」を残します。おすすめは、短期(毎回):Borg・ SpO₂ ・症状、中期(週〜月):6 MWD・ PCF・スパイロ/呼吸筋の 2 層で追う方法です。

PCF が低めならクリアランス(体位・介助・機器)を優先し、 Borg が高止まりならペーシングや説明・休息設計を見直し、呼吸筋が弱ければ IMT などの適応を検討します。必ず「次回、同じ条件で再測できる状態」を先に作ると、介入効果が読みやすくなります。

よくある質問( FAQ )

各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。

6 MWT は何を固定すれば“比較できる結果”になりますか?

固定するのは ①コース(距離)②励まし(文言と頻度)③休止ルール④記録項目(最低 SpO₂・ Borg 前後・休止回数・症状)です。ここが揃うと、距離の変化が処方や生活指導に直結します。

Borg と mMRC と D-12 は、結局どれを使えばいいですか?

セッションの負荷調整なら Borg、生活の息切れの層別化なら mMRC、症状負担の全体像(身体+情動)を見たいなら D-12 が向きます。併用する場合も、説明を固定して同じタイミングで反復するとブレにくいです。

PCF が伸びないとき、どこから見直しますか?

まず 体位(端座位に寄せる)と 休息(疲労で下がる)、次に 吸気量(準備吸気)と 介助の有無を見直します。グレーゾーンは「介入前後で再測」して、補助法を固定していくと方針が決まりやすいです。

スパイロは“閉塞/拘束”が分かったら次に何をしますか?

次は「症状( Borg/ mMRC )」「運動耐容能( 6 MWT など )」「 SpO₂ 変動」を重ね、負荷設定とリスク(息切れ・低酸素・痰)に落とします。型は前提で、処方はあくまで統合判断で決めます。

次の一手(続けて読む)

参考文献

- Holland AE, et al. An official European Respiratory Society/American Thoracic Society technical standard: field walking tests in chronic respiratory disease. Eur Respir J. 2014;44(6):1428–1446. DOI

- Graham BL, et al. Standardization of Spirometry 2019 Update. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200(8):e70–e88. DOI | PubMed

- Laveneziana P, et al. ERS statement on respiratory muscle testing at rest and during exercise. Eur Respir J. 2019;53(6):1801214. DOI | PubMed

- Bestall JC, et al. Usefulness of the Medical Research Council (MRC) dyspnoea scale as a measure of disability in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Thorax. 1999;54(7):581–586. DOI | PubMed

- Yorke J, et al. Quantification of dyspnoea using descriptors: Development and initial testing of the Dyspnoea-12. Thorax. 2010;65(1):21–26. DOI | PubMed

著者情報

rehabilikun(理学療法士)

rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。

- 脳卒中 認定理学療法士

- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士

- 登録理学療法士

- 3 学会合同呼吸療法認定士

- 福祉住環境コーディネーター 2 級

専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下