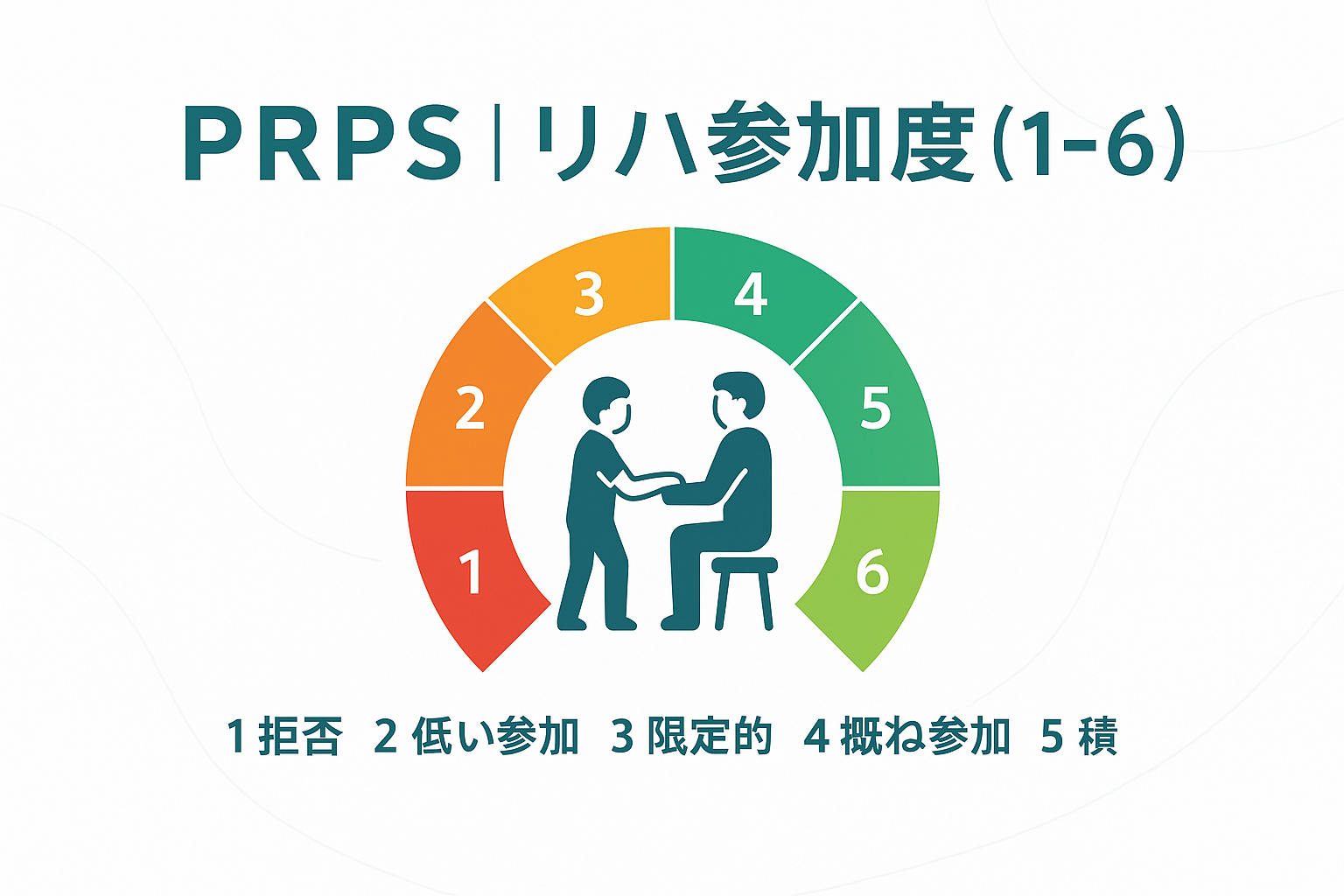

PRPSとは?(結論:参加度を 1〜6 で“チーム共有できる形”にする)

PRPS(Pittsburgh Rehabilitation Participation Scale)は、そのセッションにどれだけ能動的に関われたかを、療法士の観察で 1(拒否)〜 6(能動)に評定するシンプルなスケールです。意欲そのものを測るというより、「参加行動」を短時間で見える化し、チームで同じ言葉で共有しやすくします。

ポイントは、点数を付けて終わらせず「なぜその点数になったか(背景要因)」と「次回に効く調整」を 1 行で残すことです。これができると、担当交代や職種間(PT/OT/ST)でも再現性のある申し送りに変わります。

PRPS(リハ参加度)で見ているもの

PRPS が見るのは、できる/できない(能力)ではなく、その場での関与度・努力・継続のしやすさです。ADL や FIM が「結果(到達度)」を捉えるのに対して、PRPS はプロセス(取り組みの質)を捉えます。

同じ低スコアでも、疼痛・眠気・せん妄・不安・課題難易度など原因はさまざまです。PRPS は、原因探索と調整をチームで回すための“共通言語”として機能します。

実施手順(評定基準の共有が 9 割)

運用が安定するかどうかは、評定者間で「3〜5 の境目」を揃えられるかで決まります。導入時は、次の順で整えるのがおすすめです。

- 対象:PT/OT/ST など、各セッションごとに実施

- タイミング:原則「開始〜終了まで」を総合して 1〜6 を 1 つ選ぶ

- 基準合わせ:具体例(症例・動画・記録例)で「この場面は 4」などを擦り合わせる

- 記録:点数+背景要因(状態・環境)+次回調整(声かけ/課題設定)を短文で残す

6 段階アンカー(言い換え要約)

現場で使いやすいように、意味がズレない範囲で“言い換え”を添えています(院内で用語は統一してください)。

| 点数 | ラベル | 観察の目安 |

|---|---|---|

| 1 | 拒否 | 開始できない/ほぼ関与なし。拒否が明確でセッションが成立しない。 |

| 2 | 低い参加 | 一部は行うが拒否・中断が多く、継続が難しい(促しても安定しない)。 |

| 3 | 限定的 | 多くは実施できるが努力が弱い/再三の促しが必要。終盤で崩れやすい。 |

| 4 | 概ね参加 | 大半をこなせる。時々の声かけ・調整で最後まで維持できる。 |

| 5 | 積極 | 促しが少なく、高い努力で取り組む。課題の質が安定している。 |

| 6 | 能動 | 自発性が高い。自己調整しながら継続し、新しい課題にも前向きに挑戦する。 |

判定と推移の追い方(単回ではなく“条件を揃えて再評価”)

PRPS に公式のカットオフはありません。臨床では、単回の数字よりも、同じ条件での推移(上がる/下がる/横ばい)を見ます。

おすすめは、日次(その日の PT/OT/ST の平均)と週次(週平均)で追うことです。職種間で差が出る場合は「差が出ること」自体が情報で、参加を引き出せる条件(時間帯・疲労・課題の意味づけ等)の発見につながります。

| 状況 | 見直すポイント(例) | 記録に残す一言(例) |

|---|---|---|

| 日次平均が 3 以下が続く | 疼痛、眠気、薬剤、せん妄、不安、環境(騒音/同席)を再評価 | 「眠気強く説明入りにくい→時間帯変更で改善」 |

| 週平均が 4 未満で推移 | 課題難易度、介助量、声かけ、目標設定、休息配分の調整 | 「“できる”より“やりたい”を先に言語化」 |

| 担当交代・職種差が大きい | 前週の推移+参加しやすい条件(時間帯/環境/課題)を申し送り | 「午前は 4、午後は 2。午後は疲労で中断」 |

現場の詰まりどころ(PRPS の“あるある”と、崩れない対処)

PRPS が活きない原因は、点数そのものではなく「理由が残らない」「次回に繋がらない」ことです。迷いやすいところを、記録の型で潰しておくと運用が安定します。なお、申し送りやカンファでの伝え方が弱いと感じる場合は、面談準備の観点で“職場の教育・共有の仕組み”も棚卸しできるので、マイナビコメディカルの面談準備・職場比較シートの項目を使って整理しておくと、改善の打ち手が見えやすくなります。

| よくある NG | 何が起きる? | こう直す(OK) |

|---|---|---|

| 「やる気がない」で終わる | 原因が曖昧で、担当交代で再現できない | 背景要因(疼痛/眠気/不安/環境)+「効いた調整」を 1 行で残す |

| 3〜5 が人によってブレる | チーム共有が崩れて点数が信用されない | ケース共有で「4 の最低条件」を決める(例:終盤まで継続できる等) |

| 能力(ADL/FIM)と混同する | 「できない=参加が低い」と誤解する | 能力と参加を分けて解釈し、「参加を上げる条件」を先に探す |

| 単回の点数で良し悪し判断 | 体調要因でブレて、介入の方向がぶれる | 同条件で推移を見る(時間帯/課題/休息を揃える) |

よくある質問(FAQ)

各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。

Q1.認知機能低下や失語がある方にも使えますか?

使えます。PRPS は観察評価なので自己記入が難しい方でも運用できます。ただし、低スコアの理由が「理解・コミュニケーションの壁」なのか「参加行動の低下」なのかは分けて記録します。前者が主なら、課題提示・環境調整で参加が上がる余地が大きいケースです。

Q2.痛みや倦怠感が強い日は、どう解釈しますか?

点数だけで判断せず、状態要因(疼痛・倦怠感・眠気など)を必ず併記します。そのうえで、同条件の再評価で上がるなら「参加したいが症状が邪魔していた」と解釈しやすく、介入の優先順位(疼痛コントロール、休息配分など)が明確になります。

Q3.PT・OT・ST でスコアが揃いません。問題ですか?

揃わないこと自体は不自然ではありません。課題内容・難易度・関係性が違うためです。差があるときは「どの条件なら参加しやすいか」を見つけるチャンスなので、セッション内容とセットで共有すると打ち手が増えます。

Q4.日次平均・週平均はどう計算すると運用しやすいですか?

まずは「その日の PT/OT/ST の平均(未実施は空欄)」で日次平均を作り、週次は日次平均の平均にします。集計が難しければ「週の最低値」「3 以下の日数」だけでも十分にアラートとして機能します。

Q5.記録は何を書けば“次回に効く”情報になりますか?

おすすめは 3 点セットです。①背景要因(疼痛/眠気/不安/環境)②効いた調整(声かけ/休息/課題の意味づけ/難易度)③次回の約束(同条件で再評価)。この 1 行があるだけで、担当交代の質が上がります。

配布:PRPS 記録・集計用シート(PDF)

記録と共有に使える A4 PDF(2 ページ)です。1 ページ目=セッション記録、2 ページ目=週次トレンド(集計・共有)にしています。

プレビュー(記事内で確認)

次の一手(関連)

参考文献

- Lenze EJ, Munin MC, Quear T, et al. The Pittsburgh Rehabilitation Participation Scale: Reliability and validity of a clinician-rated measure of participation in acute rehabilitation. Arch Phys Med Rehabil. 2004;85(3):380–384. DOI: 10.1016/j.apmr.2003.06.001

- Iosa M, Galeoto G, De Bartolo D, et al. Italian Version of the Pittsburgh Rehabilitation Participation Scale: Psychometric Analysis of Validity and Reliability. Brain Sci. 2021;11(5):626. DOI: 10.3390/brainsci11050626

- SRAlab. Pittsburgh Rehabilitation Participation Scale(PRPS). Rehabilitation Measures Database. 解説ページ

著者情報

rehabilikun(理学療法士)

rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。

- 脳卒中 認定理学療法士

- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士

- 登録理学療法士

- 3 学会合同呼吸療法認定士

- 福祉住環境コーディネーター 2 級

専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下