- 呼吸困難の主観的評価【運用に特化】NRS/VAS・D-12・CDS・MDP・RDOS

- 5 分で回す:主観的評価の実務フロー(病棟・在宅・外来)

- 全体像|量的・質的・観察で「何が欲しいか」を先に決める

- 目的別:運用の型(同条件比較と記録の締め方)

- 現場の詰まりどころ(よくあるミス)

- 量的:NRS / VAS(呼吸困難)— 使い方

- 質的:D-12(Dyspnoea-12)— 概要と公式情報

- 質的:CDS(Cancer Dyspnoea Scale)— 概要と公式情報

- 質的:MDP(Multidimensional Dyspnea Profile)— 概要と公式情報

- 観察:RDOS(Respiratory Distress Observation Scale)— 概要と公式情報

- 症例(短例):同条件比較で「介入の効き方」を見える化

- 記録テンプレ(コピペ用)

- FAQ(PAA 対策)

- 参考文献

- 著者情報

呼吸困難の主観的評価【運用に特化】NRS/VAS・D-12・CDS・MDP・RDOS

本ページは「呼吸困難(息切れ)の主観的評価」のうち、NRS/VAS・D-12・CDS・MDP・RDOS を“どう運用して記録に落とすか”に特化した実務ページです。mMRC/Borg を含めた評価スケール全体の選び分け(総論)は、親記事の 呼吸困難評価スケール|総論と使い分け にまとめています。

5 分で回す:主観的評価の実務フロー(病棟・在宅・外来)

- 安全確認:意識/呼吸数/SpO₂/血圧/胸痛・失神・冷汗などの危険兆候を先に拾う。

- 同条件を決める:安静、活動(課題名)、回復(何分後)を固定して「比較できる」状態にする。

- 尺度を 1 つ選ぶ:最短で強さ=NRS/VAS、質も見たい=D-12、観察が必要=RDOS(必要時のみ MDP/CDS)。

- 3 点セットで記録:主観(スコア)×客観(SpO₂/HR/RR)×介入変更点(次回どう変えるか)。

- 再評価で締める:同条件(安静→活動→回復)で「変化」を確かめ、方針を更新する。

全体像|量的・質的・観察で「何が欲しいか」を先に決める

主観的評価は、量(強さ)・質(不快/感覚/情動)・観察(自記困難/終末期)の 3 観点で整理すると迷いが減ります。

| 観点 | 何が分かるか | 代表 | 向いている場面 | 注意点 |

|---|---|---|---|---|

| 量的(Numeric) | 「いま」の強さを短時間で数値化 | NRS / VAS | 病棟・在宅の初期評価/介入前後の比較 | 同条件(安静/活動/回復)を揃えないと比較できない |

| 質的(Qualitative) | 不快・感覚の質・情動などを多面的に把握 | D-12 / MDP / CDS | 原因の見立て/症状の「困り方」を深掘り | 項目全文の転載はせず、配布元の最新版を使用 |

| 観察(Observed) | 自記困難例で呼吸苦の強さを推定 | RDOS | 終末期/認知低下/意識障害など | 閾値だけで決めず、併存(疼痛/不安/せん妄)と整合を取る |

目的別:運用の型(同条件比較と記録の締め方)

| 臨床の目的 | まず固定する条件 | 尺度 | 取得タイミング | 記録の型(例) |

|---|---|---|---|---|

| 「いま」のつらさを簡便に(初期評価/介入前後) | 安静 → 課題直後 → 回復 2 分(固定) | NRS / VAS | 3 点セットで毎回同じ順 | NRS 7→(回復 2 分)3、SpO₂ 92→95%、次回:WU 延長 |

| 息切れの「困り方」を把握(原因の見立て/深掘り) | 評価期間(例:最近 2 週間)を明確化 | D-12 | ベースライン → 2〜4 週で再評価 | D-12 18/36(感覚/情緒の変化に注目) |

| 多次元で詳しく(研究/詳細評価) | 評価する状況(誘発条件)を統一 | MDP | 状況固定(同負荷・同課題) | A1(不快)+感覚/情動を分けて記録 |

| 腫瘍領域で症状負担を把握 | 治療ステージ/介入のタイミングを併記 | CDS | 治療イベントの前後で比較 | CDS 合計と下位尺度のどれが動いたかを書く |

| 自記困難・終末期など(観察から推定) | 観察条件(安静/体位/酸素設定)を固定 | RDOS | 観察 → 介入 → 観察 | RDOS 6/16、疼痛/不安の併存も同時に確認 |

現場の詰まりどころ(よくあるミス)

| よくあるミス | 何が起きるか | 対策 | 記録ポイント |

|---|---|---|---|

| 同条件(安静/活動/回復)が揃っていない | 数値が「比較不能」になり、介入効果が分からない | 課題名・距離・時間・回復分数を固定する | 「課題」「回復○分後」を必ず併記 |

| スコアだけで判断し、客観指標と整合を取っていない | 低酸素や循環負荷の見落とし、過負荷/過小負荷 | SpO₂・HR・呼吸数を“同じタイミング”でセット取得 | 主観×客観×介入変更点の 3 点締め |

| RDOS の閾値だけで決めて、併存症状(疼痛/不安)を見落とす | 呼吸苦の要因が混ざり、介入が噛み合わない | 疼痛・不安・せん妄の有無を同時に確認して解釈する | 「呼吸苦以外の苦痛」を 1 行で併記 |

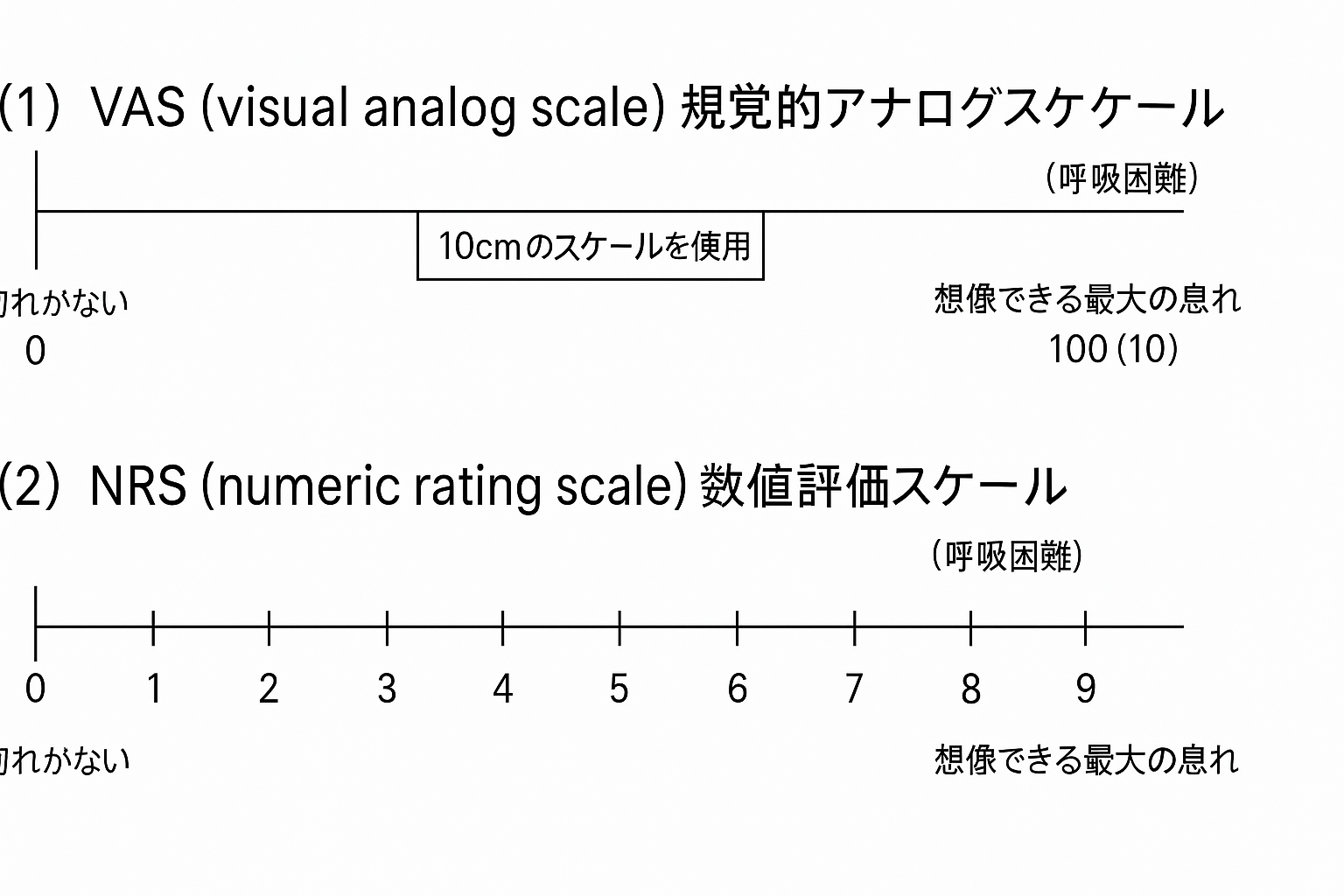

量的:NRS / VAS(呼吸困難)— 使い方

目的:「いま」の息切れの強さを 0–10(NRS)または 10 cm 線分(VAS)で可視化します。

実施:基準(0=全くない/10=想像できる最大)を 30 秒で共有し、安静→活動直後→回復で同条件比較します。

解釈:変化はスコア単独で決めず、SpO₂・HR・呼吸数と「次回の介入変更点」をセットで判断します。

質的:D-12(Dyspnoea-12)— 概要と公式情報

用途:呼吸困難の不快と感覚の質を 12 項目で多面的に評価します。

構成:下位尺度は概ね「感覚」と「情緒」。

実装:標準票を用い、最近の状態で自己記入(または面接)。

備考:項目全文の転載は行わず、配布元で最新版を取得してください。

- American Thoracic Society:Outcome Measures(D-12 掲載)

- Mapi Research Trust(ePROVIDE):翻訳版・利用手続き(サイト内で “Dyspnoea-12” を検索)

- 原著:Yorke J, et al. Thorax. 2010;65:21–26(開発・妥当性)

質的:CDS(Cancer Dyspnoea Scale)— 概要と公式情報

用途:がん患者の呼吸困難の多面的把握。

構成/下位尺度:「呼吸努力感」「呼吸不快感(逆転)」「呼吸不安感」。

合計点:総合 0–48 点(努力 0–20、不快 0–12、不安 0–16)。高得点=強い呼吸困難。

備考:無断転載禁止が明記されている資料もあるため、配布元の指示に従って運用してください。

質的:MDP(Multidimensional Dyspnea Profile)— 概要と公式情報

用途:呼吸困難の即時の不快感、感覚の質、情動反応を分けて捉える多次元評価です。

構成:“Immediate unpleasantness(A1)” と感覚/情動の複合プロファイル。

実装:標準化手順に沿って面接/自己記入します。

観察:RDOS(Respiratory Distress Observation Scale)— 概要と公式情報

用途:自記困難例(終末期・ICU 等)で、観察項目から呼吸苦の強さを推定する尺度です。

構成:表情、呼吸パターン、筋使用、バイタル等(原著は 8 項目)。

解釈:閾値は資料により目安が示されますが、対象・施設 SOP に合わせて調整し、併存症状と整合を取って判断します。

症例(短例):同条件比較で「介入の効き方」を見える化

例:COPD 既往。病棟内歩行で息切れが主訴。安静(座位 3 分)→病棟 50 m 歩行→回復 2 分で条件固定。NRS 呼吸困難は 2→7→3、SpO₂ 95→92→94%。次回はウォームアップ延長と呼吸ペース配分を追加し、同条件で再評価して変化を確認します。

記録テンプレ(コピペ用)

テンプレ例:「NRS 呼吸困難=(安静)2 →(活動直後)7 →(回復 2 分)3。SpO₂ 95→92→94%、HR 78→102→86。課題:病棟 50 m。次回:WU 追加+ペース配分、同条件で再評価。」

FAQ(PAA 対策)

各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。

「呼吸困難 主観的評価」と「評価スケール」は何が違いますか?

前者は概念(主観的評価の領域)を指し、後者は具体的な手段(NRS/VAS、D-12、MDP、RDOS 等)です。本ページは「いつ・どれを・どう運用して記録に落とすか」を中心に整理しています。

NRS/VAS はいつ測るのが良いですか?

臨床では安静 → 活動直後 → 回復の 3 点セットが扱いやすいです。比較ができるように、課題名・距離/時間・回復までの分数を固定して取得してください。

D-12 と MDP の違いは?

D-12 は 12 項目の比較的コンパクトな総合スコア、MDP は感覚と情動面を分ける多次元プロファイルです。日常臨床で経時変化を追うなら D-12、より詳しく原因や困り方を深掘りするなら MDP が向きます。

参考文献

- American Thoracic Society. Dyspnea: Mechanisms, Assessment, and Management. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185(4):435–452. DOI:10.1164/rccm.201108-1575ST

- Yorke J, et al. The Dyspnoea-12: a new measure of breathlessness. Thorax. 2010;65:21–26. DOI:10.1136/thx.2009.118521

- Campbell ML, Templin T. Intensity of distress in respiratory failure: validation of RDOS. Res Nurs Health. 2010;33(5):467–475. PubMed

- Banzett RB, et al. Multidimensional Dyspnea Profile: validation and application. Chest. 2015;148(1):134–142. PubMed

- Tanaka K, et al. Development and validation of the Cancer Dyspnoea Scale. Br J Cancer. 2000;82(10):2007–2011. PubMed

著者情報

rehabilikun(理学療法士)

rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。

- 脳卒中 認定理学療法士

- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士

- 登録理学療法士

- 3 学会合同呼吸療法認定士

- 福祉住環境コーディネーター 2 級

専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下

運営者について:/プロフィール/ 編集・引用ポリシー:/privacy-policy/ お問い合わせ:/お問い合わせフォーム/