理学療法士の退職金とは?――まず押さえるべき全体像

理学療法士の退職金は、勤務先の器(医療法人・公立病院・社会福祉法人・私学・独法・クリニック 等)や、共済加入の有無、就業規則/退職金規程の定義によって大きく異なります。世に出回る「平均額」だけでは各施設の実額を判断できません。本記事では、相場を断定せずに「調べ方」を軸に、支給要件・算定の考え方・共済の読み合わせポイントを実務目線で整理します。

後半では、就業規則のどこを見るかを 1 枚で確認できる A4 メモと、概算メモ用の Excel テンプレートを配布します。正式な数値は必ず勤務先の規程・共済規約で最終確認してください。

- 器の違いと「支給要件/不支給・減額」チェック

- 「基礎賃金・算定月数・係数」の考え方(幅で理解)

- 共済がある場合の照合ポイント(規程+規約の二重確認)

- 前払い制・ DC ・確定拠出などの落とし穴

退職金制度とは

退職金制度とは、企業が退職者に対して金銭等を支給する制度になります。制度の導入は法律で定められていないため、支給の有無や金額は企業によって異なります。

一般的に、退職金は定年退職の際に支給するイメージがありますが、会社都合や自己都合による退職、死亡による退職等も対象となることがあります。

企業が退職金制度を導入する目的は様々ですが、退職金制度には主に以下のような目的があります。

- 従業員のモチベーションを高めて勤続年数を向上させる

- 優秀な人材の採用を促進する

- 退職後の従業員の生活を支える

- 従業員の功労をねぎらう

退職金制度の中身は企業が決定する

退職金制度の内容は、企業が自由に決めることができます。

つまり、そもそも退職金制度があるのかどうか、退職金制度を採用しているのであれば、何年働いたら支給されるのか、退職金の支給額の決定において、どのような計算方法が用いられるのかは各企業に委ねられております。

退職金制度において、国として明確に定めているルールはありません。一般的には、勤続年数や役職、年齢、給与などに応じて、退職金の支給額を決定している企業が多くなっています。

退職金制度がある企業の割合

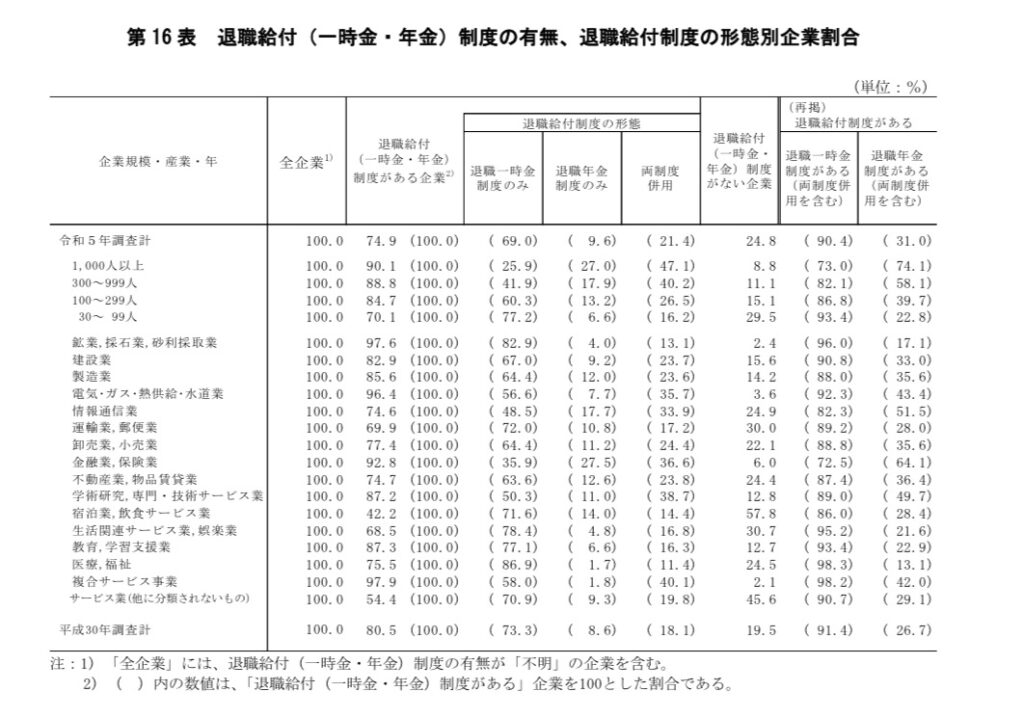

令和5年就労条件総合調査の概況(厚生労働省)によると退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は 74.9%となっています。

企業規模別にみると、従業員が「1,000人 以上」の企業では 90.1 %、「300 ~ 999 人」では 88.8 %、「100 ~ 299人」では 84.7 %、「30 ~ 99 人」では 70.1 %と企業の規模が大きいほど退職金制度の導入率が高いという結果になっています。

産業別にみると、「複合サービス事業」が 97.9 %と最も高く、次いで「鉱業、採石業、砂利採取業」97.6 %と 100 %に迫るほど退職金制度の導入率が高いことがわかります。

一方、理学療法士や作業療法士が主に働くことになる医療・福祉の退職金制度導入率は 75.5 %と全産業の平均となる 74.9 %こそ上回っていますが、産業別でみると下から数えたほうが早い結果となっています。

医療・福祉の業界では理学療法士以外の多職種も働いているため一概にはいえませんが、4 人に 1 人の医療従事者は退職金を貰うことすらできていないということがわかります。

退職金の種類

| 制度 | 受け取りパターン | 特徴 |

| 退職一時金制度 | 一時金 | 企業が退職金を支払う 金額は企業が決める |

| 退職金共済制度 | 一時金が基本 | 共済が退職金を支払う 金額は共済が決める |

| 確定給付企業年金制度 | 年金が基本 | 企業が外部に掛け金を積み立て運用する 金額は企業の運用実勢にかかわらず一定となる |

| 企業型確定拠出年金制度 | 年金が基本 | 企業と従業員が外部に掛け金を積み立て運用する 金額は従業員本人の運用実績によって変動する |

退職金制度(退職金給付方法の形態)について大別すると 4 種類に分類することができます。令和5年就労条件総合調査の概況(厚生労働省)によると、退職給付制度がある企業では「退職一時金制度のみ」が 69.0 %、「退職年金制度のみ」が 9.6 %、「両制度併用」が 21.4 %と報告されています。

医療・福祉の産業においては、「退職一時金制度のみ」が 86.9 %、「退職年金制度のみ」が 1.7 %、「両制度併用」が 11.4 %となっています。この結果から、理学療法士が退職金を貰う場合には、ほとんどの場合が退職時にまとめて支給される「退職一時金」であるといえます。

退職一時金制度

退職一時金制度とは、退職時に一括で退職金を支払う制度になります。

退職金制度(退職金給付方法の形態)の中でも最も採用率が高い給付方法になります。

令和5年就労条件総合調査の概況(厚生労働省)によると、「退職一時金制度」を採用している企業と「退職金一時金制度と退職年金制度を併用している企業」を合わせると 90 %を超えます。およそ、9 割以上の企業が退職一時金制度を採用しているということになります。

退職金共済制度

退職金共済制度とは、企業が退職金共済組合に加入し、従業員の退職金を共済組合に預託する制度になります。

退職金共済制度のメリットとして、企業の負担が軽減されることや、共済組合が運用益を分配することで、退職金の額が増える可能性があることがあげられます。

一方、デメリットとして、共済組合の運用状況によって、退職金の額が減る可能性があることや、退職時に一括で受け取ることができないことがあげられます。

確定給付企業年金制度

確定給付企業年金制度は、従業員の退職後に一定期間に渡って退職金(年金)を支給する制度になります。

企業が金融機関等の運用会社に掛金を拠出し、年金資金を管理・運用するのが特徴になります。

企業型確定拠出年金制度(企業型DC)

企業型確定拠出年金制度とは、企業が退職金の一部を年金化し、従業員が自分で選んだ運用商品に投資する制度になります。

企業型確定拠出年金制度のメリットは、従業員が自分の好みやリスク許容度に合わせて運用商品を選べることや、運用益が全額退職金に加算されることになります。

一方、デメリットは、運用商品の選択や管理に手間がかかることや、運用状況によって、退職金の額が減る可能性もあります。

医療・福祉の退職金制度導入率が低い理由

前項で医療・福祉の退職金制度導入率は 75.5 %と説明しましたが、何故、他の産業と比較して低いのかを考えてみます。

前提として、医療・福祉の産業では主にどのような職種が働いているのでしょうか?法人や企業の特性によって多少の違いはあると思いますが、一般的には以下のような専門職が従事しています。

- 医師

- 看護師

- 薬剤師

- 臨床検査技師

- 診療放射線技師

- 臨床工学技士

- 介護福祉士

- 社会福祉士

- 精神保健福祉士

- 理学療法士

- 作業療法士

- 言語聴覚士

上記にあげた職業は超高齢化社会を突き進む日本にとって今後ますます需要が高まる職業になるのではないでしょうか?どの職業も不要と感じる人の方が少ないくらいだと思います。

また、これらの職業は全て国家資格となります。そのため、これらの専門職として働くために、養成校でしっかりと勉学に励んできております。定められた期間、養成校に通う必要があり、決して簡単に取れる資格ではありません。

こういった医療・福祉の専門職ですが、退職金制度において調べていくと退職金制度導入率以外でも、他産業と比較して落胆するようなデータが出てしまっています。リアルな退職金の支給額もあわせて後述していきます。

退職金の計算方法

退職金支給額の決め方については企業が決定するものであるため、その企業の就業規則を確認しないと正しいことはわかりませんが、理学療法士の退職一時金の支給額は「定額制」と「基本給連動型」がほとんどですので、この 2 点についてご説明します。

定額制

- 勤続 3 年以下:退職金なし

- 勤続 5 年:30 万円

- 勤続 10 年:100 万円

- 勤続 20 年:250 万円

定額制は、勤続年数だけで退職一時金の額を決定する方法になります。上記に示したように勤続 3 年以下であれば退職金なし、勤続 5 年であれば30 万円、勤続 10 年で 100 万円、勤続 20 年で 250 万円と勤続年数によって退職金が定められております。

基本給連動型

- 退職金 = 基本給 × 支給率 × 退職事由係数

医療福祉の産業で最も多い退職金支給額決定方法が「基本給連動型」であると考えられます。

基本給連動型は、基本給、支給率、退職事由係数からなる計算式によって退職金を決定する方法になります。退職事由係数は計算式に含めずに「基本給 × 支給率」でシンプルに計算する企業もあります。

基本給についてはわかりやすいと思いますが、支給率と退職事由係数については、分かりにくいところがあるため、そのあたりを解説していきます。

支給率とは勤続年数によって変動する数値となります。企業ごとに数値の設定は任せられているため、実際の数値は企業の就業規則を確認しないとわかりませんが、一例を以下にあげます。

| 勤続年数 | 支給率 |

| 3 年 | 1.5 |

| 5 年 | 3.5 |

| 10 年 | 9.0 |

| 15 年 | 15.0 |

| 20 年 | 20.0 |

| 30 年 | 30.0 |

退職事由係数については、自己都合による退職であると「0.8」、会社都合や定年退職であると「1.0」といったように基本給と支給率を掛け合わせた額に対して、100 %の退職金支給となるのか、80 %の退職金支給となるのかというものになります。

近年は 60 歳、65 歳、いわゆる定年後の働き方も多様化しているため、退職事由係数が計算式に組み込まれている企業の場合には、このあたりの確認も重要になります。

【基本給連動型の計算例】

※ 1 年目の初任給を 220,000 円、毎年 3,000 円ずつ昇給すると仮定、昇給率は以下の表を参考にする

なお、こちらの計算式はとある病院での実例になります

| 勤続年数 | 支給率 | 退職事由係数 |

| 3 年 | 1.5 | 0.8 |

| 10 年 | 9.0 | 0.8 |

| 25 年 | 25.0 | 1.0 |

| 40 年 | 40.0 | 1.0 |

- 勤続年数 3 年 自己都合(0.8)

226,000 円 × 1.5 × 0.8 = 271,200 円 - 勤続年数 10 年 自己都合(0.8)

247,000 円 × 9.0 × 0.8 = 1,778,400 円 - 勤続年数 25 年 会社都合(1.0)

292,000 円 × 25.0 × 1.0 = 7,300,000 円 - 勤続年数 40 年 定年退職(1.0)

337,000 円 × 40.0 × 1.0 = 13,480,000 円

理学療法士 作業療法士 退職金支給額の相場

2019 年度の賃金構造基本統計調査によると、現役理学療法士と作業療法士の平均年齢は 32.2 歳、平均勤続年数は 6.2 年、月収は 287,500 円、年間賞与は 646,400 円、年収は 4,096,400 円と 報告されています。

理学療法士という職業は 1966 年に第 1 回理学療法士国家試験が行われたように、まだまだ歴史が浅い職業になります。つまり、今いる多くの理学療法士は 20 〜 30 歳代の若手であり、定年退職するような年齢の理学療法士はごく一部になります。

そのため、そもそも定年まで数十年働いて、定年退職として退職金を貰っている理学療法士が少ないため、理学療法士の退職金事情に対するデータ量は不十分であるというのが実情になります。

理学療法士の退職金を全産業と単純に比較するのは難しいですが、「中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版):モデル賃金」の統計資料を基に理学療法士の退職金について考察していきます。

医療福祉の業界における自己都合退職による退職金支給額の統計は以下の通りとなります。学歴は大学卒とします。

| 勤続年数 | 退職金 |

| 3 年 | 150,000 円 |

| 5 年 | 263,000 円 |

| 10 年 | 651,000 円 |

| 15 年 | 985,000 円 |

| 20 年 | 1,514,000 円 |

| 25 年 | 1,904,000 円 |

| 30 年 | 2,626,000 円 |

一方、全産業の累計データにおける自己都合退職による退職金支給額の統計は以下の通りとなります。

| 勤続年数 | 退職金 |

| 3 年 | 238,000 円 |

| 5 年 | 470,000 円 |

| 10 年 | 1,121,000 円 |

| 15 年 | 2,129,000 円 |

| 20 年 | 3,431,000 円 |

| 25 年 | 4,906,000 円 |

| 30 年 | 6,536,000 円 |

医療福祉と全産業を比較すると圧倒的に医療福祉の業界における退職金支給額が少ないことがわかります。

医療福祉の統計資料についてはデータ数が少ないので、こちらの数字を真に受けて絶望しなくても良いとは思いますが、データが少ないにしても全産業と比較すると退職金支給額が少ない傾向があるのかもしれません。

前述したように、医療福祉の業界で働く職業には国家資格であるものもおおく、学費も一般的な大学よりも高額である傾向があります。世界に類を見ない超高齢社会に欠かせない医療職と言われながら、この惨状はショッキングといえるでしょう。

医療福祉の業界で働く人の退職金が少ない理由としては、以下のような理由もあげられます。

- 医療・福祉の業界は、公的な介入が多く、給与水準が低めに抑えられているため、退職金の基礎額も低くなる。

- 医療・福祉の業界は、人手不足や高齢化などの社会的な課題に直面しており、人材の確保や育成にコストがかかるため、退職金の予算が少なくなる。

- 医療・福祉の業界は、従業員の離職率が高く、退職金制度があっても、支給条件を満たす人が少ないため、退職金の支払いが少なくなる。

退職金の調べ方(実務フロー)

- 資料を集める:就業規則・退職金規程、共済加入証や規約、労働条件通知書を手元に。

- 用語と器を確認:退職金/退職手当/退職給付の定義、勤務先の器(医療法人・公立・社会福祉法人 等)。

- 支給要件と除外項目:勤続起算日、通算対象(産休・育休 等)、自己都合/病院都合での係数差、懲戒・不支給条項。

- 算定の考え方:基礎賃金の定義(基本給のみ/手当含む)、算定月数、等級・係数、端数処理。

- 共済の併用:規程と共済規約を突き合わせ、二重支給・清算条項の有無を確認。

まず確認すべき条文

| 区分 | 見る箇所 | 確認ポイント |

|---|---|---|

| 支給対象 | 適用範囲/支給要件 | 勤続○年以上、常勤換算、非常勤の扱い、試用期間の算入 |

| 基礎賃金 | 定義条 | 基本給のみか、資格・職務・地域等の手当を含むか |

| 算定式 | 算定条 | 月給 × 算定月数 × 係数/等級、端数処理 |

| 通算 | 通算規定 | 産休・育休・介護休業、休職期間、短時間正職員の扱い |

| 不支給 | 減額・不支給 | 懲戒・重大な背任等、自己都合の係数差 |

共済の有無と照合ポイント

- 規程+共済規約の二重確認:どちらが優先か、重複・清算の規定。

- 代表的な窓口: 中小企業退職金共済(中退共)/ 社会福祉施設職員等退職手当共済/ 地方職員共済・退職手当

- 公立病院等:地方公務員の退職手当規程に準拠するケース。勤務形態により差が出ます。

関連記事:理学療法士の退職準備ガイド

算定の考え方(幅で理解する)

施設により数式が異なるため、相場の断定は避け、「自分の職場の基礎賃金の定義」「算定月数」「係数」を突き合わせて概算します。一般形は 月給 × 算定月数 × 係数。端数処理(四捨五入・切上げ・切捨て)も規程で確認します。

税の取り扱いは制度変更があり得ます。最新の 国税庁「退職所得控除」 を参照してください。

関連記事:理学療法士の給料では生活できない?

よくある落とし穴と回避策

- 前払い制・DC・確定拠出:退職一時金がない(または縮小)設計の場合あり。就業規則で必ず確認。

- 勤務区分の変更:短時間正職員→正職員の通算、非常勤歴の扱い。

- 途中退職の係数差:自己都合/病院都合で大きく変動。

- 交渉の持ち方:就業規則・共済規約を根拠にしたロジックで相談を。関連:年収・条件交渉の流れ

ダウンロードできる確認ツール

下記は「数式を断定せず、確認観点を網羅」するための補助ツールです。正式な数値は勤務先の規程・共済規約でご確認ください。

FAQ

各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。

「退職金」「退職手当」「退職給付」は同じ意味ですか?

規程上は同義で使われることがあります。まず定義条文を確認し、同条に紐づく算定式・除外条項まで読み合わせます。

基礎賃金は「基本給のみ」ですか?手当は含まれますか?

施設差が最も出る部分です。資格・職務・地域等の手当の扱い、固定残業の除外、端数処理を必ず確認します。

産休・育休・介護休業・休職期間は勤続に通算されますか?

通算規定の条文を確認してください。短時間正職員や非常勤の通算可否も同時にチェックします。

途中退職(自己都合/病院都合)で金額は変わりますか?

係数差が設けられていることが多いです。就業規則の減額・不支給条項も合わせて確認しましょう。

参考文献・公的情報

- 国税庁. 退職所得控除(タックスアンサー No.1420). https://www.nta.go.jp/…/1420.htm(最終閲覧:2025-10-27)

- 中小企業退職金共済事業本部(中退共). 制度のご案内. https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/(最終閲覧:2025-10-27)

- 全国社会福祉協議会. 社会福祉施設職員等退職手当共済. https://www.shakyo.or.jp/consumer/kyosai/(最終閲覧:2025-10-27)

- 地方公務員共済組合連合会. 退職手当制度の概要. https://www.chikyoren.or.jp/(最終閲覧:2025-10-27)

- 厚生労働省. 就業規則等に関する情報(モデル就業規則 ほか). https://www.mhlw.go.jp/(最終閲覧:2025-10-27)