褥瘡の発生要因と 7 つの危険因子(発生要因の要約)

褥瘡・創傷ケアを「強み」にしたい理学療法士へ|学び方とキャリアの流れ

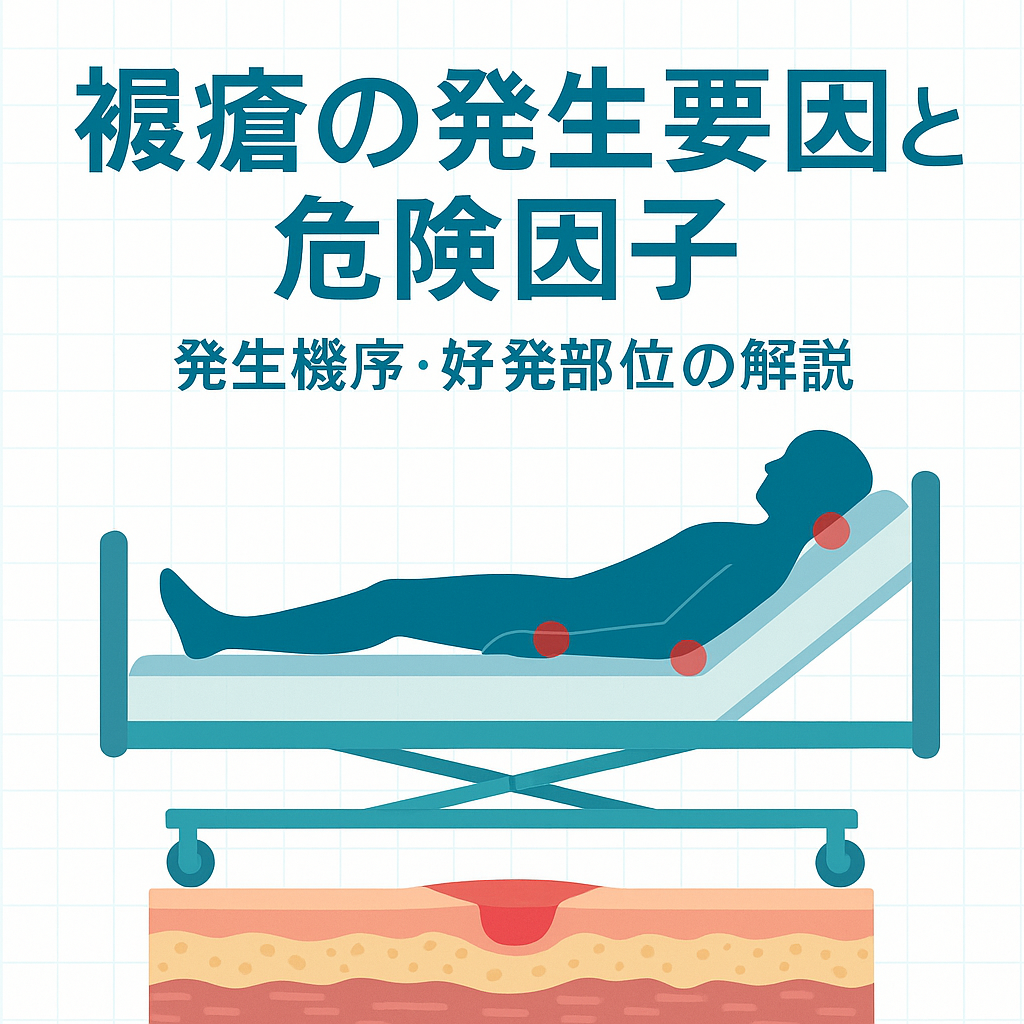

褥瘡( Pressure Injury )は、皮膚や軟部組織にかかる応力(圧縮・引張・剪断)が、時間と頻度の条件で積み重なって生じます。長時間の持続圧に、座位での滑り込みや背抜き不足による微小ずれの反復が重なると微小循環が障害され、やがて皮膚損傷へ進展します。

現場では、原因を外因(圧・ずれ/摩擦・微気候)と内因(活動性・栄養・循環・感覚/認知)に分け、「いま効く介入」を優先順位づけすると迷いが減ります。褥瘡・創傷ケアの関連ページは 臨床手技・プロトコルハブ にまとめています。

褥瘡の発生機序とメカニズム(応力 × 時間 × 頻度)

外力は体内で応力として伝わり、骨突出部では圧縮(押しつぶし)、皮膚や軟部組織の伸長(引張)、層間のズレ(剪断)が複合します。これが一定時間持続し、さらに反復すると、毛細血流の低下から不可逆的な組織障害へ移行します。

臨床で重要なのは「圧だけ下げても、ずれが残ると損傷が進む」点です。ベッド上での背抜き、座位での滑り込み、移乗時の引きずりは、見た目以上に剪断を増やします。

現場の詰まりどころ(“やっているのに防げない”を減らす)

- 体位変換はしているのに悪化する:圧は下がっていても、背抜き不足や座位の滑りで剪断が残っていることがあります。

- 赤くないのに痛がる/硬い:深部損傷( DTI )など、表面所見が乏しいまま進行することがあり、局所の熱感・硬結・疼痛、経時変化の観察が重要です。

- 寝具を変えたのに変わらない:支持面は「導入がゴール」ではなく、皮膚所見・寝姿勢・活動性に合わせた再調整が必要です。

褥瘡の好発部位・発生部位の見方

好発部位は「骨突出部 × 体位」で決まります。仰臥位では後頭部・肩甲部・仙骨部・踵、側臥位では大転子・外果、座位では坐骨結節周囲が代表です。ベッド上だけでなく、車いす座位・端座位での荷重偏位や滑り込み(骨盤後傾)も合わせて観察します。

皮膚の発赤の有無だけでなく、熱感・硬結・疼痛・紫色調、そして「時間経過で悪化していないか」をセットで確認すると、取りこぼしが減ります。

褥瘡の危険因子・リスク因子(チェック & 介入の要点)

褥瘡は単一の原因で起きるより、複数の危険因子が重なったときに一気に進行します。現場では「 7 つの危険因子」を共通言語にして、弱点 → 介入 → 再評価の順で回すとチーム連携がスムーズです。

| 危険因子 | 分類 | 臨床での見え方(例) | まず打つ対策(優先) |

|---|---|---|---|

| 圧迫(持続圧) | 外因 | 同一部位の発赤が消えない、骨突出部に疼痛 | 除圧・支持面の調整、体位変換計画の明確化 |

| ずれ(剪断) | 外因 | 座位の滑り込み、背抜き不足、移乗時の引きずり | 背抜き・姿勢調整、スライディングシート、滑り対策 |

| 摩擦 | 外因 | 皮膚表層のびらん、テープやシーツでこすれる | 持ち上げ移動、保護材の適正使用、皮膚保護 |

| 微気候(湿潤・温度) | 外因 | 発汗・失禁、蒸れ、皮膚がふやける | 吸湿・通気、失禁ケア、皮膚保護、寝具の見直し |

| 活動性・移動能力低下 | 内因 | 長時間臥床、体位変換が自力でできない | 離床・運動量確保、介助量の最適化、見守り体制 |

| 循環・灌流低下 | 内因 | 低血圧、浮腫、末梢冷感、酸素化不良 | 全身状態の共有、体位・負荷量の調整、早期介入 |

| 栄養不良 | 内因 | 摂取低下、体重減少、筋量低下(サルコペニア) | スクリーニング → 不足量補正 → モニタリング |

褥瘡予防の三本柱(実践の優先順位)

褥瘡予防は、①応力(圧・ずれ)を減らす ②微気候(湿潤・温度)を整える ③栄養・循環を支えるの 3 本柱で考えると整理しやすくなります。いきなり「何時間おきに体位変換?」より先に、どの柱が崩れているかを見立てるのが近道です。

体位の基本は骨突出部への直圧を避け、ずれを最小化することです。具体の回し方( 30 ° 側臥位や交換間隔の考え方 )は 30 ° 側臥位と体位交換の間隔 にまとめています。

1. 体圧分散(除圧・減圧)

目標は「数値を追う」より、集中を減らして、同条件で比較できる状態をつくることです。支持面(マットレス・クッション)の導入後は、姿勢・体位・離床量に合わせて再調整し、皮膚所見の変化で効果判定します。

2. 栄養管理

低栄養は褥瘡の発生・治癒遅延の両方に関わります。スクリーニングで早期に拾い上げ、エネルギー・たんぱく・水分の不足を補正し、体重と摂取率でモニタリングします。浮腫・脱水があると見かけの体重がぶれるため、前提条件(測定タイミングや衣類)をそろえて記録しましょう。

3. スキンケア(洗浄・保湿・保護)

失禁・発汗などによる湿潤が続くと、皮膚がふやけて損傷しやすくなります。洗浄と保湿、必要に応じた保護材を組み合わせ、皮膚バリアを維持します。テープ類の貼付・剥離による皮膚損傷( MARSI )にも注意します。

SSKIN(褥瘡予防を整理するフレームワーク)

褥瘡予防を現場で回すときは、SSKIN( Surface・Skin inspection・Keep moving・Incontinence/Moisture・Nutrition )で抜けを減らせます。チェックと介入をワンセットにし、「できたか」ではなく「効いたか」を再評価で確認します。

褥瘡危険因子評価とリスクアセスメント(評価 → 介入 → 再評価)

皮膚所見とケア計画の見直しに加えて、褥瘡危険因子評価スケールを併用すると、介入の優先順位づけが容易になります。大切なのはスコアの点数よりも、どの因子が弱点か(栄養・湿潤・活動性・摩擦/剪断など)を言語化してケアに落とし、再評価で効果判定することです。

- 評価のタイミング:入院・入所時、状態変化(発熱、活動性低下、食事量低下、浮腫増悪、寝具変更など)時。

- 再評価:皮膚所見の変化、離床量、座位保持、食事量、湿潤状況とセットで確認する。

ダウンロード( A4 ・印刷可)

褥瘡予防は「観察 → リスク要因の言語化 → 介入 → 条件固定の記録 → 再評価」を型にすると安定します。院内の既存フォーマットに合わせつつ、体位・支持面・ずれ対策・湿潤対策・栄養の記録が 1 枚で追える形にしておくと、担当者が変わっても運用が崩れにくくなります。

FAQ(よくある質問)

各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。

体位変換は何時間ごとが目安ですか?

一般には 2–4 時間を目安にしますが、皮膚所見・支持面の性能・活動性で短縮/延長を調整します。発赤が消えにくい、痛みや硬結が出る、座位の滑り込みが強いなどがあれば、間隔を短めに見直します。

“ずれ”と“摩擦”は何が違いますか?対策は?

ずれ(剪断)は層間の滑走で皮下組織が引き伸ばされる力、摩擦は皮膚表面が擦れる力です。背抜き、座位での足底接地と骨盤の位置調整、持ち上げ移動、スライディングシート活用で両者を減らします。

踵のケアで最重要なのは何ですか?

踵は好発部位のため、基本はフローティング(踵下に空間をつくる)です。足関節の位置、寝具の硬さ、靴・装具の当たりも併せて再評価します。

皮膚が赤くならないのに悪化することはありますか?

あります。深部損傷( DTI )などでは、表面の発赤が目立たないまま内部損傷が進行することがあります。局所の熱感・硬結・痛み、紫色調の変化、時間経過での増悪に注意し、支持面・体位・ずれ対策を早めに見直します。

おわりに

褥瘡予防は「皮膚観察 → 応力(圧・ずれ)を減らす → 微気候と栄養・循環を整える → 記録して再評価」のリズムで回すほど、チームでの再現性が上がります。評価と介入が噛み合わないときは、 7 つの危険因子のどこが崩れているかを言語化し、優先順位をつけて修正していきましょう。

一方で、褥瘡・創傷ケアや栄養介入を「回せる職場かどうか」は、体制や連携で大きく変わります。面談準備チェックリストや職場評価シートがダウンロードできる マイナビコメディカルの特集ページ も、整理の材料として活用してみてください。

参考文献

- Bergstrom N, Braden B, Laguzza A, Holman V. The Braden Scale for Predicting Pressure Sore Risk. Nurs Res. 1987;36(4):205–210. PubMed:3299278

- Coleman S, Gorecki C, Nelson EA, et al. Patient risk factors for pressure ulcer development: systematic review. Int J Nurs Stud. 2013;50(7):974–1003. DOI:10.1016/j.ijnurstu.2012.11.019 / PubMed:23375662

- Gillespie BM, Walker RM, Latimer S, et al. Repositioning for pressure injury prevention in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2020;6(6):CD009958. DOI:10.1002/14651858.CD009958.pub3 / PubMed:32484259

- Kottner J, Gefen A, Lahmann N. Microclimate: A critical review in the context of pressure ulcer prevention. Clin Biomech (Bristol). 2018;59:62–70. DOI:10.1016/j.clinbiomech.2018.09.010 / PubMed:30199821

- Dealey C. Challenges in pressure ulcer prevention. Int Wound J. 2013;10(3):237–244. DOI:10.1111/iwj.12107 / PubMed:23786251

著者情報

rehabilikun(理学療法士)

rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。

- 脳卒中 認定理学療法士

- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士

- 登録理学療法士

- 3 学会合同呼吸療法認定士

- 福祉住環境コーディネーター 2 級

専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下