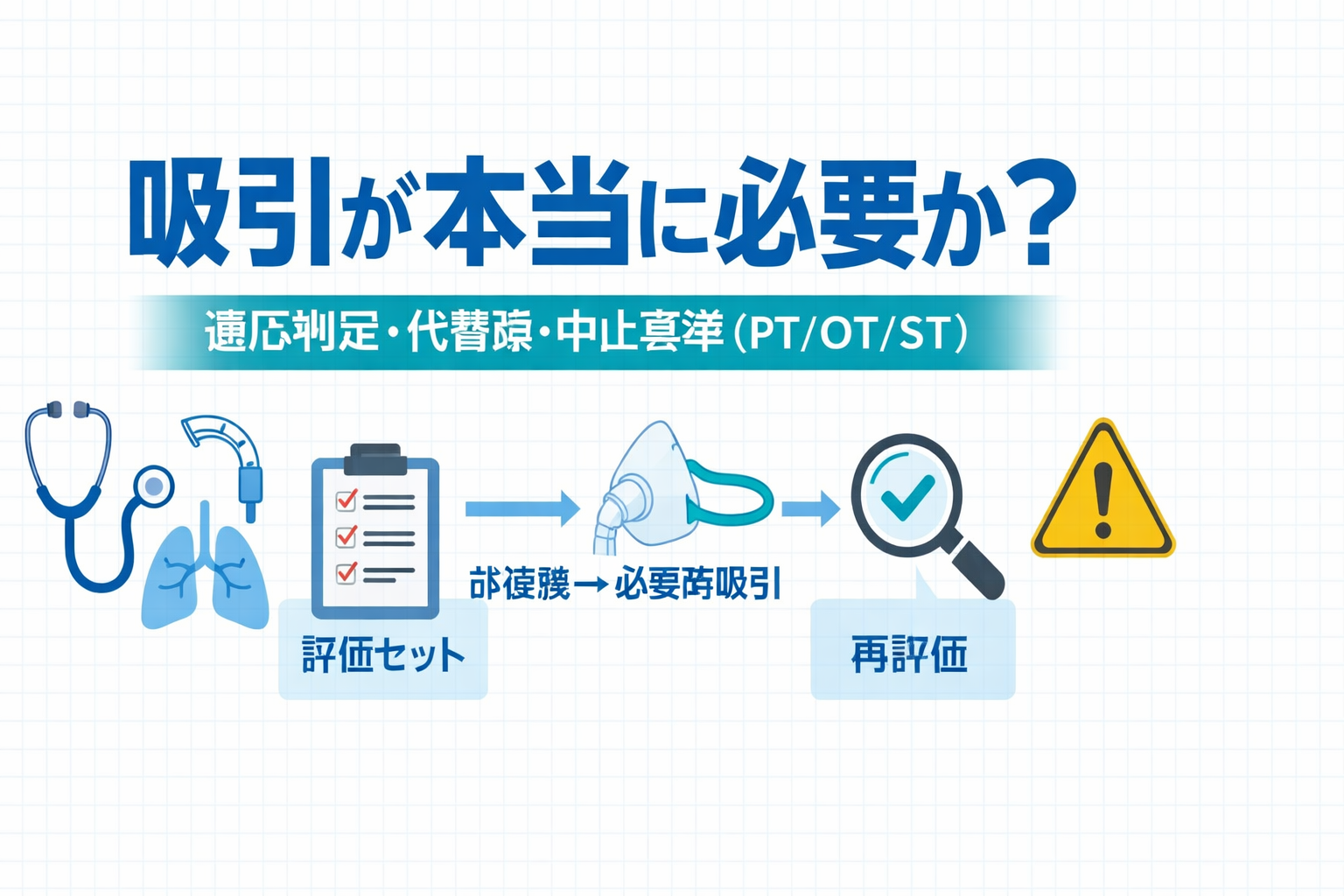

吸引が本当に必要か? 適応判定と代替策・中止基準(PT/OT/ST)

本ページは「吸引が必要かどうか」を評価で決めることに特化します。判定 → 非侵襲的代替 →(必要時のみ)吸引 → 再評価のループを明確化し、口腔・鼻腔・人工気道の具体手技には踏み込みません(手技総論は親記事に集約)。

対象は気道吸引(気管吸引/口腔・鼻腔吸引)の「要否判断」です。単独所見で即決せず、観察セットで “必要時吸引” の根拠をそろえて共有できる形にします。

吸引の適応判定:評価セット

“必要時吸引”の根拠は下記の総合判断です(単独所見で即決しない)。

- 呼吸音/分泌音:湿性ラ音、気道内分泌の移動音、喉頭のゴロつき。

- 努力呼吸/姿勢:呼吸補助筋の使用、起座での呼吸苦軽減、胸郭運動の左右差。

- 酸素化/換気の兆候: SpO₂ のトレンド、呼吸数の上昇、発話の途切れ、表情・反応。

- 咳嗽力・排出可否:指示に従う咳の質、ハフでの移送、自己喀出の成否。

- 分泌物の性状:量(少/中/多)、粘稠、膿性、悪臭、血性。

- 誤嚥兆候:嚥下後の湿性嗄声、咳嗽、口腔内貯留、体位での変化。

上記を「観察セット(見る・聴く・測る)」として 1 〜 2 分で繰り返し実施します。まずは非侵襲的代替で改善が見込めるかを検討し、それでも安全が担保できない場合のみ “必要時吸引” に進みます。

非侵襲的な代替戦略(まず試す)

- 体位ドレナージ:重力を利用し区域ごとに短時間で切替。過度の低酸素・不整脈に注意。

- ハフ・咳介助:低〜中流速のハフ → 咳。介助は胸郭・腹部をタイミング良く。

- ACBT:呼吸制御 → 胸郭拡張 → ハフ。めまい・疲労が強ければ中断。

図解|体位ドレナージ(区域ごとに短時間で切替)

体位ドレナージは「区域ごとに短時間で切替」→ 前後で再評価(呼吸音・呼吸数・ SpO₂ )の順で実施します。

図解|ハフ・咳介助(低流速 → 中流速 → 咳)

ハフは “咳の前段” として使うと、疲労を抑えつつ移送を作れます。めまい・過換気・ SpO₂ 低下があればセット数を減らし、呼吸制御で落ち着かせます。

図解| ACBT(呼吸制御 → 胸郭拡張 → ハフ → 再評価)

ACBT は「落ち着かせる(呼吸制御)→動かす(胸郭拡張)→出す(ハフ)」を固定すると、チームで同じ言葉で回せます。

吸引の中止・延期の基準(安全側に倒す)

- SpO₂ が急落、呼吸困難の急激な増悪、チアノーゼ出現。

- 徐脈・頻脈・血圧の急変、意識レベルの悪化。

- 鼻出血・粘膜損傷疑い、激しい疼痛や不快の訴え。

- 指示理解不能で抵抗が強く、固定や抑制が必要になりそうなとき。

中止した場合は体位・酸素化・鎮痛/不安軽減を優先し、安定後に評価へ巻き戻すのが原則です。

判定 → 代替 → 必要時吸引 → 再評価のフロー

意思決定を 1 枚にまとめました( WordPress 直貼り用インライン SVG )。

モニタリングと共有(観察・報告の要点)

- 観察: SpO₂ 、呼吸数、顔色・表情、会話・反応、体位変化での症状、分泌の量/性状。

- 報告:適応根拠 → 代替の内容 → 必要時吸引の有無 → 再評価の結果 → 合併症の有無。

- チーム共有:「必要時吸引」の基準と中止基準をミニポスター化し、複数部署で同じ言葉を使う。

現場の詰まりどころ(失敗を増やすポイント)

「定時だから吸引」や「単独所見で即決」が混ざると、侵襲が増えるのに効果が安定しません。チームで決めるべきは「観察セットの項目」「まず試す代替」「中止基準」の 3 点です。新人・異動者でも同じ判断ができるよう、見学や情報収集の段階からチェックリストを持っておくと失敗が減ります。

見学や情報収集の抜け漏れ防止に。面談準備チェック( A4 ・ 5 分)と職場評価シート( A4 )を無料公開しています。ダウンロードはこちら

適応・代替・中止のチェックリスト

※スマホは表を横スクロールできます。

| 判定要素 | 臨床の示唆 | まず試す代替(非侵襲) | 中止・延期の目安 | 次の評価 |

|---|---|---|---|---|

| 呼吸音/分泌音 | 湿性ラ音・ゴロつきが強い | 体位ドレナージ → ハフ | 咳や苦痛が急増 | 音の変化・自覚の軽減 |

| SpO₂ ・呼吸数 | 酸素化の低下傾向 | 体位最適化・呼吸制御 | 急落・チアノーゼ | トレンドの改善 |

| 咳嗽力 | 排出が弱い/疲労 | 介助下の咳・ハフ練習 | 疲弊・意識の低下 | 排出可否の改善 |

| 分泌性状 | 粘稠・量が多い | 加温加湿・口腔ケア | 血性・悪臭の増悪 | 量・粘稠の軽減 |

| 誤嚥兆候 | 嚥下後の湿性嗄声 | 姿勢調整・口腔清掃 | 激しい窒息感 | 兆候の消失 |

よくある質問( FAQ )

各項目名をタップ(クリック)すると回答が開きます。もう一度タップで閉じます。

定時で回る吸引は必要?

いいえ。原則は必要時吸引です。呼吸音・分泌・ SpO₂ ・咳嗽力・誤嚥兆候のセットで判定し、まず非侵襲的代替を試します。

酸素は毎回上げるべき?

低酸素リスクが高いときに短時間のプレ酸素化を検討します。酸素投与は目的ではなく安全確保の手段です。投与後は必ず再評価します。

鼻出血が続くときの対処は?

無理な挿入は避け、体位や加湿で代替します。中止基準に該当する場合は中止し、医師・看護師と連携の上で再評価します。

代替で改善しなかったら?

安全が担保できないと判断すれば必要時吸引へ移行します。その際も短時間・最小侵襲を徹底し、直後の再評価をルーチン化します。

次の一手(同ジャンル)

参考文献

- Blakeman TC, et al. AARC Clinical Practice Guideline: Suctioning of the Airway. Respir Care. 2022;67(2):258–271. https://doi.org/10.4187/respcare.09548

- 日本呼吸療法医学会. 気管吸引ガイドライン 2023(改訂第 3 版). 2023-12-27. PDF / Minds 掲載情報

- 厚生労働省. 喀痰吸引等研修テキスト:口腔・鼻腔吸引の手順ほか. 公式 PDF

- McIlwaine M, et al. Airway clearance techniques in chronic respiratory conditions: a state-of-the-art review. Respir Med. 2017;123:147–154. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2016.12.012

著者情報

rehabilikun(理学療法士)

rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。

- 脳卒中 認定理学療法士

- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士

- 登録理学療法士

- 3 学会合同呼吸療法認定士

- 3 学会合同呼吸療法認定士

- 福祉住環境コーディネーター 2 級

専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下