いつも当サイト(rehabilikun blog)の記事をお読みいただき誠にありがとうございます。また、初めましての方はよろしくお願い致します。サイト管理者のリハビリくんです!

この記事は「意欲の評価方法」をキーワードに内容を構成しております。こちらのテーマについて、もともと関心が高く知識を有している方に対しても、ほとんど知識がなくて右も左も分からない方に対しても、有益な情報がお届けできるように心掛けております。それでは早速、内容に移らせていただきます。

リハビリテーションを受ける患者にとって、ご本人の回復意欲はリハビリテーションの効果に大きく関与していると考えられます。過去の研究により、回復意欲がある人の方が意欲が無い人よりも生命予後がよく、加えて回復意欲が ADL の自立度にも影響することが報告されています。

また、リハビリテーションに対する意欲の低さは、社会復帰への意欲の低さに関連することも報告されており、意欲についてはリハビリテーションを実施するうえで必要な評価項目のひとつとなります。

皆さまにも経験があると思いますが、意欲が低い方のリハビリテーションは難しく、目標設定に難渋したり、何をするにも受動的であったり、介入自体を拒否されることもあります。意欲を評価するだけではなく、意欲を高めるための方策も医療従事者には求められるのかもしれません。

このように重要性が高い意欲についてですが、意欲とはいったい何なのか、意欲の評価方法についてなど、いろいろとわからないこともあるかと思います。そんな人のために、こちらの記事をまとめました!

こちらの記事で意欲についての理解を深め、臨床における意欲の評価や、意欲が低下している患者様への診療の一助になると幸いです。是非、最後までご覧になってください!

【リハビリテーション専門職の転職サイト】

医療従事者となる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリテーション専門職は超高齢社会を突き進む本邦において必要不可欠な職種になります。

実際に近年では、理学療法士は 10,000 ~ 11,000 人程度、作業療法士は 4,000 ~ 5,000 人程度、言語聴覚士は 1,600 ~ 1,800 人程度、国家試験に合格しており、順調に有資格者数が増え続けています。

このように世の中から必要とされている反面、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の給与は他業界と比較して恵まれてるとはいえません。「賃金構造基本統計調査」から他業界と比較してみても2022 年度のリハビリテーション専門職の初任給平均額は 239,100 円となっており、満足できるものではありません。

また、給与の問題もありながら、リハビリテーション専門職は業界特有の激しい人間関係という荒波に揉まれながら業務にあたることになります。この人間関係で辛い思いをする人はかなり多いと考えられます。

このように、給与や人間関係、また福利厚生などを含めた恵まれた労働環境で働くためには転職が必要になることもあります。1 年目、すなわち始めての職場が恵まれた環境であればいうことありませんが、必ずしもそう上手くはいきません。

最近では転職サイトにも様々な種類のものがあり、どの転職エージェントを選択するか迷うと思います。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士におすすめしたい転職サイトは、他の記事で詳しくまとめています!《【理学療法士転職サイトランキング】おすすめ5選|リハビリ職の転職》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

要介護(要支援)認定者数は増加し続けている

本邦では超高齢化社会および高齢者の増加に伴い、介護が必要となる高齢者数が増加しています。

厚生労働省によると、2020 年度の要介護(要支援)認定者数は約 682 万人と報告されています。公的介護保険制度が開始した 2000 年度の認定者数約 256 万人と比較すると飛躍的に増加していますが、更に今後ますます増加していく見込みとなっています。

こうした社会背景の中、高齢者の健康寿命延伸や介護予防への取り組みが重要視されています。要介護(要支援)認定者数の増加の要因は多岐に渡りますが、なかでも廃用症候群と関連するものの割合が多いと報告されています。

つまり、要介護(要支援)認定者数の増加を抑制するためには、廃用症候群と関わる心身機能の低下や身体活動量の低下などに対する対策が重要になってくると考えられます。

身体活動量に関しては身体機能や認知機能のみならず、意欲などの心理的側面の影響を受けます。皆さまも経験にあると思いますが、意欲の低下を認める方に対して、リハビリテーションで関わらない時間帯の活動量を増やそうとしても、上手くいかないことがあるかと思います。

この意欲の低下について、近年 「アパシー」という言葉が注目されています。アパシーは意欲障害を意味し、身体機能や認知機能、ADL の低下と関連が指摘されており、臨床的意義の大きい症候であることが判明してきております。

QOL と意欲の関係性

高齢者介護において、医療モデルから生活モデル への転換が図られ、生命の量よりも生活の質(QOL)を充実させることが重視されるようになりました。

QOL を充実させるためには、身体的・心理的・社会的要因に起因する廃用症候群の予防が不可欠となり、不活発化の原因を探るためには高齢者の全体像を捉える包括概念である「生活機能」に目を向ける必要があります。

従来の臨床医学における「機能」とは、特定疾患の診断のための情報のひとつでしかありませんでしたが、老年学における「生活機能」は、高齢期の生活の様態を規定する最大の要因として捉えられています。

要するに、生活機能と QOL は密接に結びついており、生活に対する積極的な反応の表出である「意欲」は生活機能や QOL に大きく関わっていることになります。

意欲とは?

高齢者に関わらず、患者様や対象者の意欲や気分は、医療や介護を円滑に進めるうえで重要な要素のひとつになります。

皆さまもご経験にあると思いますが、リハビリテーションにおいても意欲や気分の状態によって、長期的にも短期的にも介入効果が左右されることがあると思います。

意欲とは、「行動・行為の原動力になる積極的に行動を起こそうとする気持ち」を意味します。意欲の低下については、老年症候群における介入が望ましい症状や兆候のひとつとされております。

意欲の低下は、日常生活活動能力の自立に影響を与え、生命予後も左右するとされています。そのため、意欲や気分を高めるための方策も重要となります。

意欲や気分を定量的に捉えたり、介入における変化や効果を判定するためには評価尺度が必要となります。高齢者の意欲を評価する代表的な指標として、以下の3種類の指標を紹介します。

- やる気スコア(Apathy Scale)

- Vitality Index(意欲指標)

- ピッツバーグリハビリテーション参加スケール

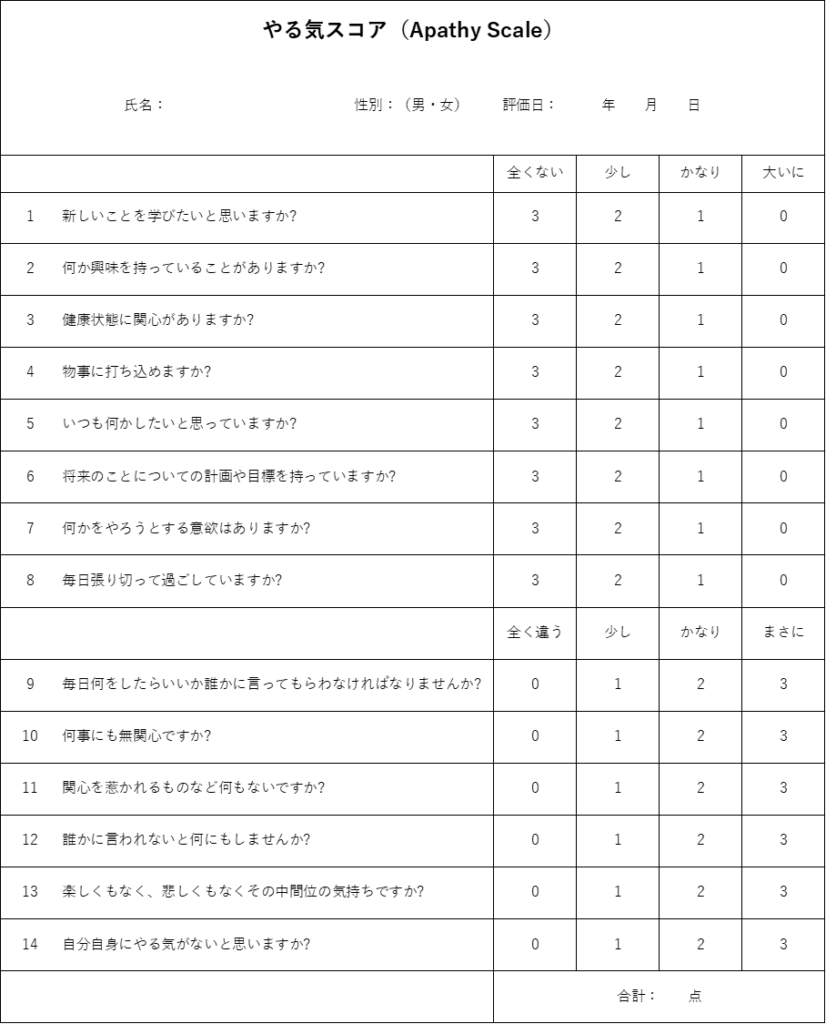

やる気スコア(Apathy Scale)

やる気がない状態は感情(pathy)がなくなったアパシー(apathy)と表現されることもあり、無気力な状態とも表現されます。高齢者の心理的側面における症状のひとつとして見逃せない状態になります。

やる気スコアは、Starkstein らが提唱した Apathy Scale を岡田らが日本語版に訳した評価尺度になります。意欲や興味に関する 14 項目で構成され、4 件法で回答する質問形式となっています。

各項目は 0 点〜 3 点で点数化され、得点範囲は 0 点〜 42 点となり、点数が高いほどアパシーが重度であることを示します。

評価項目

- 新しいことを学びたいと思いますか?

- 何か興味を持っていることがありますか?

- 健康状態に関心がありますか?

- 物事に打ち込めますか?

- いつも何かしたいと思っていますか?

- 将来のことについての計画や目標を持っていますか?

- 何かをやろうとする意欲はありますか?

- 毎日張り切って過ごしていますか?

- 毎日何をしたらいいか誰かに言ってもらわなければなりませんか?

- 何事にも無関心ですか?

- 関心を惹かれるものなど何もないですか?

- 誰かに言われないと何にもしませんか?

- 楽しくもなく、悲しくもなくその中間位の気持ちですか?

- 自分自身にやる気がないと思いますか?

評価用紙

やる気スコア(Apathy Scale)の評価用紙が必要な方はこちらからダウンロードすることができます☺

カットオフ値

点数が高いほどアパシーが重度であることを示します。カットオフ値は 16 点とされており、16 点以上はアパシーありと判定します。

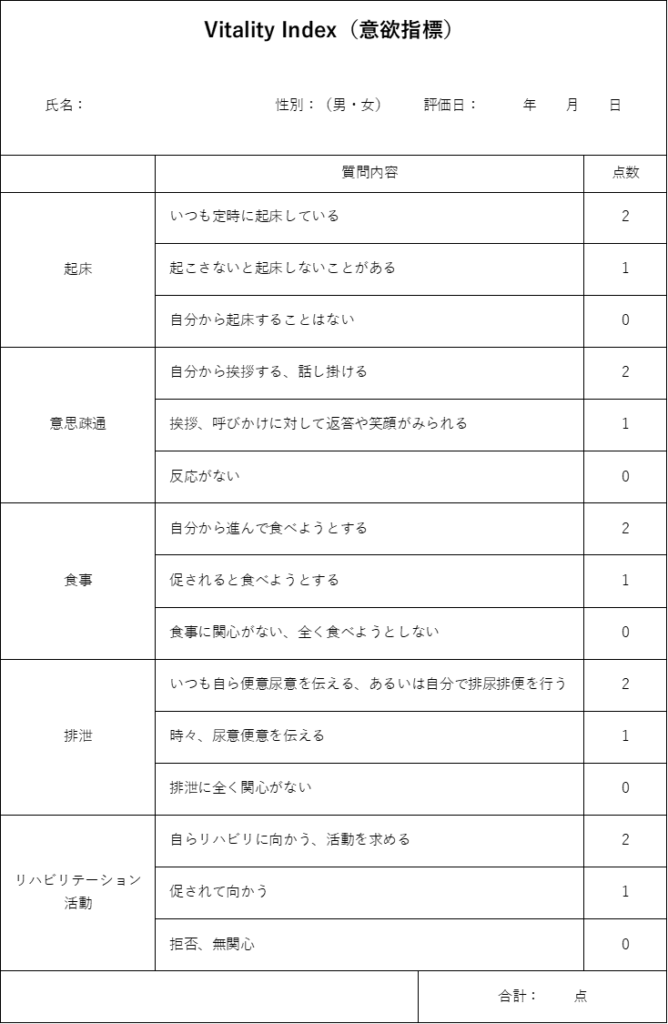

Vitality Index(意欲指標)

高齢者の意欲を評価する指標として活用されています。「起床」「意思疎通」「食事」「排泄」「リハビリテーション・活動」の 5 項目に関する行動の観察から採点します。

各項目 0 〜 2 点の 3 件法となり 10 点満点となります。高得点ほど意欲が高いことを意味し、7 点以下がカットオフ値となります。7 点以下は生命予後に影響を及ぼすとされています。

起床

- いつも定時に起床している:2 点

- 起こさないと起床しないことがある:1 点

- 自分から起床することはない:0 点

薬剤の影響(睡眠薬、抗精神病薬等)は除外します。身体機能の低下や安静指示により起座できない場合は、開眼し覚醒していれば 2 点とします。

意思疎通

- 自分から挨拶する、話し掛ける:2 点

- 挨拶、呼びかけに対して返答や笑顔がみられる:1 点

- 反応がない:0 点

失語症による言語障害を認める場合、言語以外の方法でも挨拶などコミュニケーションに繋がる表現ができていれば良いとされています。

食事

- 自分から進んで食べようとする:2 点

- 促されると食べようとする:1 点

- 食事に関心がない、全く食べようとしない:0 点

食に関する意欲を評価する項目になります。消化器疾患などで食べれない場合(点滴管理中)や、上肢の機能低下により全介助であったとしても、食事を食べたいという意欲があれば 2 点と判定します。

排泄

- いつも自ら便意尿意を伝える、あるいは自分で排尿排便を行う:2 点

- 時々、尿意便意を伝える:1 点

- 排泄に全く関心がない:0 点

自分から便意や尿意を伝えたり、自分で排泄を行うことができるかを確認します。排泄への意欲を評価する項目であるため、失禁の有無は関係ありません。24 時間オムツ管理となっており、オムツに排泄をするしかない状況だとしても、不快だということを伝えられれば 2 点と判定します。

リハビリテーション・活動

- 自らリハビリに向かう、活動を求める:2 点

- 促されて向かう:1 点

- 拒否、無関心:0 点

こちらの項目では、自分から活動を求めるかどうかを確認します。リハビリテーションの場面に限らず、自分から離床、自主トレーニング、レクリエーションなどの活動に対して前向きに取り組めているのかどうかを評価します。

全身状態の影響や身体機能の低下により寝たきりの場合には、受動的なリハビリテーション(関節可動域練習、全介助による座位練習等)に対する反応で判定します。

Vitality Index(意欲指標)の評価用紙が必要な方はこちらからダウンロードすることができます☺

ピッツバーグリハビリテーション参加スケール

リハビリテーションへの参加態度を参加への意欲として捉え、参加意欲を数値化する指標になります。

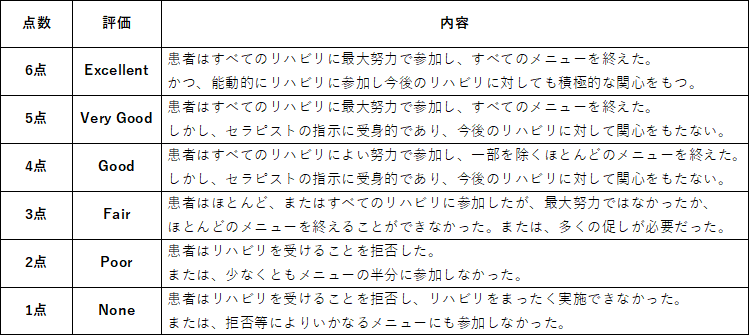

ピッツバーグリハビリテーション参加スケールでは、患者のリハビリテーションへの参加意欲に関して、「拒否がある」「受身的でありセラピストからの促しが必要である」「能動的である」などの 6 段階で捉える尺度であり、セラピストの観察により判断されます。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

この記事では「意欲の評価方法」をキーワードに考えを述べさせていただきました。

こちらの記事が意欲についての理解力向上をもたらし、臨床における意欲の評価や、意欲が低下している患者様の診療に少しでもお力添えになれば幸いです!

参考文献

- 徳永智史,堀田和司,藤井啓介,岩井浩一,松田智行,藤田好彦,若山修一,大藏倫博.アパシーが地域在住高齢者の身体活動量に及ぼす影響.ヘルスプロモーション理学療法研究. Vol.1,No.2,2020,p73-79.

- 牧迫飛雄馬,赤井田将真.加齢に伴う心理の変化.理学療法学.第48巻,第2号,2021,p242-247.

- 蜂須賀研二.リハビリテーション医療におけるアパシーとその対策.高次脳機能研究.第34巻,第2号,2014,p184-192.