ブルンストロームステージ(BRS)の要点

本記事では Brunnstrom recovery stages(BRS/ブルンストローム段階)を、臨床で再現しやすい手順に整理します。BRS は上肢(A)・手(H)・下肢(L)をそれぞれ Stage I–VI で独立判定し、シナジー(共同運動)→痙縮→分離運動の推移で段階づけます。

結論:

姿位を固定し、シナジー内→シナジー外の分離の順に確認して、最も再現性の高い段階に丸めて記録します。表記はBRS-A/H/L(例:BRS-A IV / H III / L V)。

評価方法(やり方)— 段取り

- 姿位と準備:背臥位または端座位。疼痛・拘縮・注意障害・バイタルを確認し、無理な誘発は避ける。

- 誘発課題:上肢は屈曲/伸展シナジー、下肢も屈曲/伸展シナジーで促通。まずシナジー内の随意を見て、次にシナジー外の分離運動(肘単独伸展・手指伸展・膝屈曲・足背屈など)を確認。

- 観察ポイント:痙縮の強さ・出現タイミング、随意の質、分離運動の可否と協調性、疲労での変動。

- 判定と記録:最も再現性の高いレベルに丸め、上肢/手/下肢を別々に Stage I–VI で記載(例:

BRS-A IV / H III / L V)。姿位・誘発課題もメモ。

ステージ目安(超要約)

- I:弛緩・随意なし

- II:痙縮出現/シナジーの兆し

- III:痙縮最強/シナジー内で随意可、分離困難

- IV:痙縮減退/一部 分離可(肘単独伸展・手指伸展 など)

- V:分離拡大・複合運動が概ね可能

- VI:分離・協調良好、痙縮ほぼ消退

安全の目安(中止・再評価)

- 疼痛増悪、著明な痙縮誘発、SpO₂ 低下や強い疲労が出たら中断し、姿位・課題を調整。

- 初回と同条件(姿位・誘発課題)で経時比較。段階が揺れる場合は休息後に再確認。

BRSとは

働き方に迷ったら 転職ガイド もどうぞ。

BRS (Brunnstrom Recovery Stage,ブルンストローム・ステージ)は、スウェーデン出身の女性理学療法士 Signe Brunnstrom により、脳血管障害による片麻痺の程度を、上肢・手指・下肢のそれぞれについて回復過程の視点から、ステージ I(もっとも重度の弛緩性麻痺)~ VI(分離運動がほほ正常に可能)の 6 段階で評価するものとして提唱された指標になります。

BRS は日本で最も使用されている片麻痺評価の 1 つになります。個別の筋による関節運動・筋力を測定する MMT とは異なり、BRS では上肢・手指・下肢をそれぞれ全体的な動きとして解釈し、共同運動としての随意運動の出現および共同運動からの分離を評価します。

「脳卒中治療ガイドライン 2021」においても脳卒中患者に対する評価として BRS が有用性が報告されています。

評価の対象者

BRS は、一般的に中枢神経障害による片麻痺の程度を評価する際に使用する指標となります。

そのため、椎間板ヘルニアや糖尿病などの末梢神経障害やパーキンソン病や重症筋無力症などの神経筋疾患などによって生じる麻痺の評価には BRS は使用しません。

評価方法

BRS は麻痺肢の動き(随意運動)を観察して評価し、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ の 6 段階のステージで判定を行います。

I が最も麻痺の重症度が高く、Ⅵ が最も軽度(ほぼ正常)という段階分けになります。

評価の手順としては、stage Ⅰ から実施するのではなく、stage Ⅲ から評価していきます。

stage Ⅲ で明確な関節運動を認めれば stage Ⅲ 以上と判断し、stage Ⅳ へ進みます。stage Ⅲ で明確な関節運動を認めなければ stage Ⅰ・Ⅱの検査へ進みます。

各ステージの評価方法について、部位別にわかりやすく解説していきます。

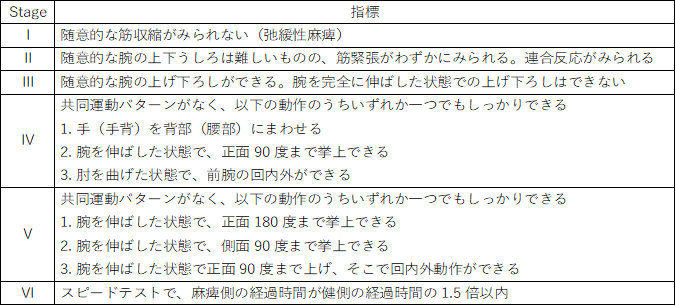

上肢

ステージ Ⅲ 以上のテストは座位、ステージ Ⅰ・Ⅱのテストは背臥位で行います。ステージ Ⅲ から順に解説していきます。

ステージ Ⅲ

ステージ Ⅲ では共同運動による関節運動を評価します。

【基準】共同運動による関節運動が明確にある

ステージ Ⅲ では屈筋共同運動あるいは伸筋共同運動のいずれかの共同運動が発生するかどうかを判定します。

いずれかをクリアした場合にはステージ Ⅳ に進むことができるため、必ずしも屈筋共同運動と伸筋共同運動の両方を実施する必要はありません。

[屈筋共同運動]

- 手を膝の上に置いた状態をスタート肢位とする

- 耳を触るように指示する(肩関節外転・外旋、肘関節屈曲、前腕回外の関節運動が生じるかどうかを確認する)

※体幹回旋や側屈などの代償動作に注意

[伸筋共同運動]

- 手を膝の上に置いた状態をスタート肢位とする

- 膝の間に検査者の手を置き、その手に触るように指示する(肩関節内転、肘関節伸展、前腕回内の関節運動が生じるかどうかを確認する)

屈筋共同運動あるいは伸筋共同運動のいずれかで共同運動による関節運動が明確にある場合はステージ Ⅳ に進みます。関節運動が認められない場合はステージⅠ・Ⅱのテストを行います。

ステージ Ⅳ

ステージ Ⅳ では共同運動からの分離を評価します。

【基準】共同運動パターンから逸脱し、3 つの動作のうちいずれか 1 つでも実施可能

- 手を腰に回して手背を腰部につける

- 肘を伸ばした状態で、上肢(肩関節)を 90° まで挙上(屈曲)する

- 肘関節屈曲 90° で前腕の回内・回外を行う

3 つの動作のうちいずれか 1 つでも実施可能であれば上肢のステージ Ⅳ 以上が確定し、ステージ V に進みます。全て実施できなければ上肢の BRS はステージ Ⅲ となります。

ステージ Ⅴ

ステージ V では、より難易度の高い共同運動からの分離を評価します。

【基準】共同運動パターンから比較的独立し、3 つの動作のうちいずれか 1 つでも実施可能

- 肘を伸ばした状態で、上肢(肩関節)を 180° まで挙上(屈曲)する

- 肘を伸ばした状態で、上肢(肩関節)を 90° まで外転する

- 肘を伸ばした状態で、上肢(肩関節)を 90° まで挙上(屈曲)して、その肢位で前腕の回内・回外を行う

3 つの動作のうちいずれか 1 つでも実施可能であれば上肢のステージ Ⅴ 以上が確定し、ステージ Ⅵ に進みます。全て実施できなければ上肢の BRS はステージ Ⅳ となります。

ステージ Ⅵ

ステージ Ⅵ では、分離運動と協調運動について評価します。ステージ Ⅵ はスピードテストとも呼ばれています。

【基準】分離運動を自由に、協調運動を正常に実施可能

ステージ Ⅵ の評価方法はステージ Ⅲ で実施した屈筋共同運動あるいは伸筋共同運動を何回も繰り返すといった方法になります。

[屈筋共同運動]

- 手を膝の上に置いた状態をスタート肢位とする

- 肘を屈曲し、手で顎を触り、大腿に戻す動作を反復するように指示する

- 5 秒間での反復回数が評価結果となる

[伸筋共同運動]

- 手を膝の上に置いた状態をスタート肢位とする

- 膝の間に検査者の手を置き、その手に触るのと自分の膝の上に手を戻す動作を反復するように指示する

- 5 秒間での反復回数が評価結果となる

5 秒間に何回反復することができればクリアなどの明確な基準はありませんが、分離運動および協調運動に問題がなければステージ Ⅵ、問題があればステージ Ⅴ となります。

ステージⅠ・Ⅱ

ステージⅠ・Ⅱ は連合反応の有無を評価します。連合反応を認めた場合にはステージ Ⅱ、連合反応を認めない場合にはステージⅠとなります。僅かながらでも随意的な筋収縮や痙縮を認める場合にもステージ Ⅱ と判定します。

連合反応の評価方法としては、非麻痺側の随意努力によって麻痺側の筋肉に連合反応を認めるかどうかで判断します。以下に手順を示します。

- 検査は背臥位で実施する

- 麻痺側上肢を肩関節外転・外旋、肘関節屈曲、前腕回外の肢位にして麻痺側の大胸筋を触診する

- 非麻痺側の上肢を天井のほうに伸ばすように指示し、その動作に対して抵抗をかける

- 大胸筋に収縮があればステージ Ⅱ、なければステージⅠ

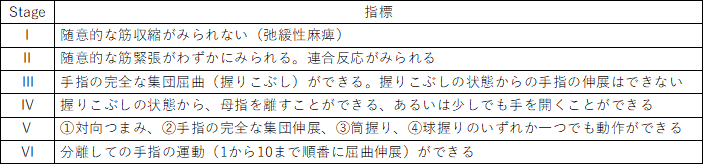

手指

手指の BRS はステージⅠ~ Ⅵ まで座位姿勢で実施することができます。ステージ Ⅲ から順に解説していきます。

ステージ Ⅲ

【基準】明確な関節運動が認められる

手指の BRS ステージ Ⅲ では 2 種類の手指の屈曲運動を行います。

- 全指の同時屈曲

- 鍵握り

「全指の同時屈曲」「鍵握り」のどちらか一方でも実施することができれば、手指のステージ Ⅲ 以上が確定し、ステージ Ⅳ へ進みます。

どちらも実施できない場合にはステージⅠ・Ⅱ のテストを実施します。

ステージ Ⅳ

手指のステージ Ⅳ では共同運動からの分離を評価します。2 種類の手指の分離運動を評価します。

- 横つまみ

- 随意的な手指伸展(僅かでもOK)

どちらか一方でも実施することができれば、手指のステージ Ⅳ 以上が確定し、ステージ Ⅴ へ進みます。

どちらも実施できない場合には手指の BRS はステージ Ⅲ となります。

ステージ Ⅴ

手指のステージ Ⅴ では、より難易度の高い共同運動からの分離を評価します。4 種類の手指の分離運動を評価します。

- 対向つかみ

- 手指の完全な集団伸展

- 筒握り

- 球握り

4 種の運動を全て実施することができれば手指のステージ Ⅴ 以上が確定し、ステージ Ⅵ へと進みます。

実施できない運動がある場合には手指の BRS はステージ Ⅳ となります。

ステージ Ⅵ

「対向つかみ」「手指の完全な集団伸展」「筒握り」「球握り」の 4 種の運動が可能であり、全可動域での手指伸展、全ての指の分離運動が可能であれば手指の BRS はステージ Ⅵ と判定します。

何かしらできない項目がある場合には手指の BRS はステージ Ⅴとなります。

ステージⅠ・Ⅱ

ステージⅠ・Ⅱ は連合反応の有無を評価します。連合反応を認めた場合にはステージ Ⅱ、連合反応を認めない場合にはステージⅠとなります。

評価方法としては、握手して(手を握って)くださいと指示して、手指の動きや筋収縮を確認します。

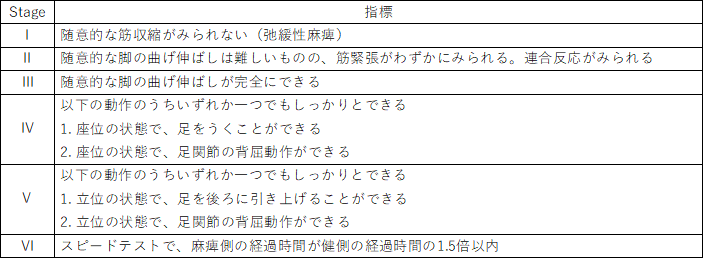

下肢

ステージ Ⅲ と Ⅳ のテストは座位、ステージ Ⅴ と Ⅵ のテストは立位、ステージ Ⅰ・Ⅱのテストは背臥位で行います。ステージ Ⅲ から順に解説していきます。

ステージ Ⅲ

ステージ Ⅲ では共同運動による関節運動を評価します。

- 座位姿勢をスタート肢位とする

- 足を高くあげるように指示する

- 必要に応じて足首もあげるように指示する

- 股関節屈曲、膝関節屈曲、足関節背屈の共同運動を認めるか確認する

各関節に共同運動による関節運動が明確にある場合は下肢のステージ Ⅲ 以上が確定し、ステージ Ⅳ に進みます。関節運動が認められない場合はステージⅠ・Ⅱのテストを行います。

ステージ Ⅳ

ステージ Ⅳ では共同運動からの分離を評価します。2 種類の下肢の分離運動を評価します。

- 足底を床につけたまま、膝関節を 90 °以上屈曲する

- 踵を床につけたまま、足関節を背屈させる

どちらか一方でも実施することができれば、ステージ Ⅳ 以上が確定し、ステージ Ⅴ のテストへと進みます。

ステージ Ⅴ

下肢のステージ Ⅴ では、より難易度の高い共同運動からの分離を評価します。2 種類の下肢の運動を評価します。テストは立位(上肢での支持可能)で行います。

- 股関節伸展位(0 °)を保持しながら、膝関節のみ屈曲する

- 麻痺側下肢を少し前方に出し、踵をつけたまま足関節を背屈する

どちらの運動も実施することができれば、ステージ Ⅴ 以上が確定し、ステージ Ⅵ のテストへと進みます。

どちらか、あるいは 2 種類とも実施することができなければ下肢の BRS はステージ Ⅳ となります。

ステージ Ⅵ

ステージ Ⅵ では、分離運動と協調運動について評価します。2 種類の下肢の運動を評価します。

- 骨盤挙上の可動域を超えて股関節の外転が可能(立位姿勢で行う)

- 足関節内反かつ下腿内旋、足関節外反かつ下腿外旋の反復運動が可能(座位姿勢で行う)

どちらか一方でも実施することができれば、下肢の BRS はステージ Ⅵ となります。どちらも実施できなければ、下肢の BRS はステージ Ⅴ となります。

ステージ Ⅰ・Ⅱ

ステージⅠ・Ⅱ は連合反応(レイミステ反応)の有無を評価します。連合反応を認めた場合にはステージ Ⅱ、連合反応を認めない場合にはステージⅠとなります。

連合反応の評価方法としては、非麻痺側の随意努力によって麻痺側の筋肉に連合反応を認めるかどうかで判断します。以下に手順を示します。

- テストは背臥位で行う

- 非麻痺側下肢を他動的に外転させた状態をスタート肢位とする

- 麻痺側下肢の股関節内転筋を触診しておく

- 非麻痺足下肢を内転するように指示し、その動きに抵抗をかける

- 麻痺側下肢に連合反応が出現するか評価する

記録方法

ステージの表記には一般的にローマ数字が使用されています。片麻痺の程度を上肢・手指・下肢それぞれについて Ⅰ ~ Ⅵ の 6 段階で判定します。

記録方法の一例を紹介します。

【BRS 上肢Ⅴ、手指Ⅰ、下肢Ⅱ】 【BRS Ⅵ-Ⅴ-Ⅱ】

【Br.stage Ⅰ-Ⅱ-Ⅵ】 【BRS 下肢 Ⅴ 】

判定のコツとよくある誤り

- セグメント別判定:上肢(A)と手(H)は独立スコア。片方だけ先行して改善することは珍しくない。

- 「最良再現性」で丸める:一度だけ偶然できた動きで段階を上げない。休息後に再テスト。

- 痙縮≠筋力:Stage III は力強く見えても分離が乏しい。分離運動の可否を最優先。

- 併用評価:BRS の変化は STREAM / FMA / 5STS 等と併用して感度を補完。

臨床での使い方

- 共有言語:チーム内でショートハンド化(例:

A4/H3/L5)。家族説明・ゴール設定を迅速化。 - 介入設計:III→IV の移行期はシナジー外課題(肘単独伸展・足背屈など)を重点練習。

- 記録運用:日次ログに姿位・誘発課題を記し、条件を固定して経時比較。

ミニFAQ

教育体制に不安があるとき、転職はいつ検討すべき?

急性期〜回復期で BRS 変化を確実に拾うには、学習機会とフィードバックの仕組みが重要です。職場選びの注意点はこちらを参照。

働き方を見直すときの抜け漏れ防止に。見学や情報収集の段階でも使える面談準備チェック(A4・5分)と職場評価シート(A4)を無料公開しています。印刷してそのまま使えます。配布ページを見る

参考文献

※ 国内では上田式 12 段階との運用上の対応づけが紹介されますが、公式の統合基準ではありません。BRS は原則 I–VI の段階でセグメント別に解釈します。

- Huang C-Y, Lin G-H, Huang Y-J, et al. Improving the utility of the Brunnstrom recovery stages in patients with stroke. Medicine. 2016;95(31):e4508. DOI / Article

- Naghdi S, Ansari NN, Mansouri K, Hasson S. A neurophysiological and clinical study of Brunnstrom recovery stages in the upper limb following stroke. Brain Injury. 2010;24(11):1372–1378. DOI / PubMed

- Twitchell TE. The restoration of motor function following hemiplegia in man. Brain. 1951;74(4):443–480. DOI / PubMed

- 望月 久. 脳卒中における機能障害と評価. 理学療法学. 2007;22(1):33–38. DOI / J-STAGE

著者情報

rehabilikun(理学療法士)

rehabilikun blog を 2022 年 4 月に開設。医療機関/介護福祉施設/訪問リハの現場経験に基づき、臨床に役立つ評価・プロトコルを発信。脳卒中・褥瘡などで講師登壇経験あり。

- 脳卒中 認定理学療法士

- 褥瘡・創傷ケア 認定理学療法士

- 登録理学療法士

- 3 学会合同呼吸療法認定士

- 福祉住環境コーディネーター 2 級

専門領域:脳卒中、褥瘡・創傷、呼吸リハ、栄養(リハ栄養)、シーティング、摂食・嚥下