いつも当サイト(rehabilikun blog)の記事をお読みいただき誠にありがとうございます。また、初めましての方はよろしくお願い致します。サイト管理者のリハビリくんです!

この記事は「臨床的認知症尺度(CDR)」をキーワードに内容を構成しております。こちらのテーマについて、もともと関心が高く知識を有している方に対しても、ほとんど知識がなくて右も左も分からない方に対しても、有益な情報がお届けできるように心掛けております。それでは早速、内容に移らせていただきます。

臨床的認知症尺度(CDR)とは、認知症の重症度を評定するための検査になります。こちらの検査では認知症が重度になり、患者さんからのご協力が得られない場合でも、認知症にみられる臨床症状を全般的に評価することによって、重症度を判定することができます。

また、患者さんの日常生活を把握しているご家族あるいは介護者の方からの詳しい情報をもとにして、重症度を評価することも可能であり、使い勝手がいい尺度となっています。

臨床的認知症尺度(CDR)は重症度評価として優れた尺度にはなりますが、使いかたについてわからないことがある方もいらっしゃると思います。そこでこの記事を読むことで下記の事項を理解できるようにしたいと思います!

- 認知症の評価法:観察法と観察法

- 臨床的認知症尺度(CDR)の概要

- 評価項目と評価用紙

- 6項目のスコアを合計したCDR-SB

- CDR-GS(全般的評価)について

臨床的認知症尺度(CDR)を活用するうえで、様々な疑問を抱えることがあると思います。そんな方のために、こちらの記事をご用意しました。是非、最後までご覧になってください!

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士として働いていると、一般的な会社員とは異なるリハビリ専門職ならではの苦悩や辛いことがあると思います。当サイト(rehabilikun blog)ではそのような療法士の働き方に対する記事も作成し、働き方改革の一助に携わりたいと考えております。

理学療法士としての主な取得資格は以下の通りです

登録理学療法士

脳卒中認定理学療法士

褥瘡 創傷ケア認定理学療法士

3学会合同呼吸療法認定士

福祉住環境コーディネーター2級

【リハビリテーション専門職の転職サイト】

医療従事者となる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリテーション専門職は超高齢社会を突き進む本邦において必要不可欠な職種になります。

実際に近年では、理学療法士は 10,000 ~ 11,000 人程度、作業療法士は 4,000 ~ 5,000 人程度、言語聴覚士は 1,600 ~ 1,800 人程度、国家試験に合格しており、順調に有資格者数が増え続けています。

このように世の中から必要とされている反面、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の給与は他業界と比較して恵まれてるとはいえません。「賃金構造基本統計調査」から他業界と比較してみても2022 年度のリハビリテーション専門職の初任給平均額は 239,100 円となっており、満足できるものではありません。

また、給与の問題もありながら、リハビリテーション専門職は業界特有の激しい人間関係という荒波に揉まれながら業務にあたることになります。この人間関係で辛い思いをする人はかなり多いと考えられます。

このように、給与や人間関係、また福利厚生などを含めた恵まれた労働環境で働くためには転職が必要になることもあります。1 年目、すなわち始めての職場が恵まれた環境であればいうことありませんが、必ずしもそう上手くはいきません。

最近では転職サイトにも様々な種類のものがあり、どの転職エージェントを選択するか迷うと思います。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士におすすめしたい転職サイトは、他の記事で詳しくまとめています!《【理学療法士転職サイトランキング】おすすめ5選|リハビリ職の転職》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

認知症の評価法:観察法と質問法

認知症という脳の病気の特徴の一つに、本人の自覚がないことが挙げられます。腹痛があって消化器科を受診するのとは異なり、認知症の自覚があって本人が専門医に行くケースは少ないと考えられます。

そのため、家族が相談に来たときには、既に認知症の症状が大きく進行している場合が少なくありません。そのため、同居している家族によって、認知症が疑われる高齢者の症状をいかに早期に把握できるかがその後の医療福祉マネジメントにとって重要になります。

認知症の評価法については、大きく2つの方法に分類することができます。それは、観察法と質問法になります。

観察法とは、対象者の日常生活を観察することにより、その基盤にある脳の障害を判定する方法になります。その代表的なものが 臨床的認知症尺度(CDR)になります。

質問法とは、高齢者に質問をして得られた回答内容から、脳の異常を推定する方法になります。その代表的なものが MMSE になります。

観察法は、対象者に心理的負担を与えず、日常生活を評価することができます。また、神経心理検 査のように年齢や教育歴などの要因の影響を受けない利点があります。しかし、質問法より客観性が乏しいこと、判定者が介護疲労の強い介護者の場合、見方が必ずしも正しくないという欠点があります。

質問法は客観性の高い検査得点が得られます。しかし、必ずしもその得点が日常生活を反映していないことや、得点が年齢と教育年数の影響を強く受けることなどの欠点が考えられます。

臨床的認知症尺度(CDR)とは

認知症の重症度を判定するための評価指標のひとつに臨床的認知症尺度(Clinical Dementia Rating:CDR)があります。

CDRは1982年にHughesらによって報告され、現在まで国際的に広く活用されています。CDRでは検査上での認知機能のスコア化に基づく評価ではなく、趣味や社会活動、家事などの日常生活の状態から評価します。

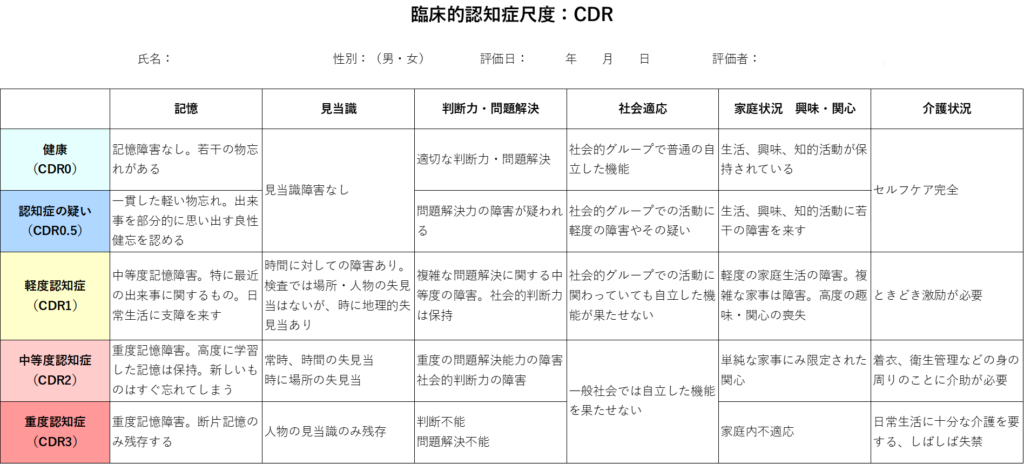

下位項目には、記憶、見当識、判断力と問題解決、地域社会活動、家庭生活および趣味・関心、介護状況の6項目が含まれます。本人への問診のほか、家族を中心とした身近な周囲の人からの情報を基に評価する。

各項目について、「健康(CDR 0)」「認知症疑い(CDR 0.5)」「軽度認知症(CDR 1)」「中等度認知症(CDR 2)」「重度認知症(CDR 3)」といったように 5 段階で判別します。

また、定義されているわけではありませんが、ひとつの目安としてCDR 0.5を軽度認知障害(MCI)、CDR 1以降を認知症として捉える考え方もあります。

CDR 評価項目

- 記憶

- 見当識

- 判断力・問題解決

- 社会適応

- 家庭状況・興味・関心

- 介護状況

上記6項目について、評価表に基づいて「健康(CDR 0)」「認知症疑い(CDR 0.5)」「軽度認知症(CDR 1)」「中等度認知症(CDR 2)」「重度認知症(CDR 3)」の5段階に分類します。

CDR 評価用紙

臨床的認知症尺度(CDR)の評価用紙(上図)をダウンロードできるようにしておきました!評価表が必要な方はこちらからどうぞ☺

CDR-SBとは?

CDRの6項目それぞれの数値を合計したスコアのことを表し、Clinical Dementia Rating Sun of boxesの略となります。

こちらは、認知症の重症度を評価するためのスケールとなります。診断精度について明らかにはなっておりませんが、認知症の重症度における定量的な指標としてデザインされています。

認知症は対象者によって症状が多岐に渡りますので、認知症を総合的にみたときの重症度の判定や、長期間における進行度を追跡する場合に役立つ尺度になると考えられます。

CDR-GSとは?

各スコアから判定する全般的評価で、Global CDR Score、全般的スコア、CDR-GSなどと表記されることがあります。CDR-GSの判定方法はやや複雑になります。基本的なルールを以下に記載します。

- 最も重視するカテゴリーは記憶となる

- 記憶のみが 0.5 点、その他はいずれも 0 点の場合、総合判定は 0.5 点になる

- 次に重視されるのが、見当識と判断力・問題解決となる

- しかし、見当識または判断力のみが 0.5 点で、その他はいずれも 0 点の場合は、総合判定は 0 点となる

- ばらけた場合は、基本的に最も多く占めるカテゴリーの点数が総合判定の点数になる

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

この記事では「臨床的認知症尺度(CDR)」をキーワードに考えを述べさせていただきました。

こちらの記事が認知症のアセスメントの質の向上、症状の進行を防止させるための取り組みに少しでもお力添えになれば幸いです。

今後ますます日本を悩ませることになる認知症高齢者の増加問題については、他の記事で更に詳しくまとめておりますので、こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️ 【4大認知症の特徴と対応についての記事はこちらから】