こんにちは!リハビリくんです!

この記事では「BPSDの評価方法であるNPIおよびNPI-NH」をキーワードに記事を書いていきます!

認知症に伴う行動・心理症状を表す BPSD の症状には、易刺激性、焦燥・興奮、脱抑制、異常行動、妄想、幻覚、うつ、不安、多幸感、アパシー、夜間行動異常、食行動異常などが含まれます。

BPSD は疾患に起因する遺伝的要因や神経生物学的要因に加えて、心理学的要因や社会的要因が絡み合って出現するものになります。そのため、診察にあたっては、原疾患の病態を念頭に十分な傾聴と観察を行う必要があります。

BPSDが進行し重篤になると、徘徊や暴力など社会的参加活動に支障をきたすような症状の出現にも繋がる可能性があります。そのため、医療や介護に携わる私たちが BPSD を評価する術を身につけ、早い段階で BPSD の兆しを見出し、対応することができれば重篤な BPSD への進展を予防することが可能になると考えられます。

NPI および NPI-NH は BPSD の評価尺度として高い信頼性と妥当性が認められていますが、使用方法についてわからないことがある方もいらっしゃると思います。そこでこの記事を読むことで下記の事項を理解できるようにしたいと思います!

- BPSD(行動心理症状)の概要をおさらい

- NPIとNPI-NHの概要

- 評価項目と採点方法

こちらの記事が認知症のアセスメントの質の向上、症状の進行を防止させるための取り組みに少しでもお力添えになれば幸いです。是非、最後までご覧になってください!

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士として働いていると、一般的な会社員とは異なるリハビリ専門職ならではの苦悩や辛いことがあると思います。当サイト(rehabilikun blog)ではそのような療法士の働き方に対する記事も作成し、働き方改革の一助に携わりたいと考えております。

理学療法士としての主な取得資格は以下の通りです

登録理学療法士

脳卒中認定理学療法士

褥瘡 創傷ケア認定理学療法士

3学会合同呼吸療法認定士

福祉住環境コーディネーター2級

【リハビリテーション専門職の転職サイト】

医療従事者となる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリテーション専門職は超高齢社会を突き進む本邦において必要不可欠な職種になります。

実際に近年では、理学療法士は 10,000 ~ 11,000 人程度、作業療法士は 4,000 ~ 5,000 人程度、言語聴覚士は 1,600 ~ 1,800 人程度、国家試験に合格しており、順調に有資格者数が増え続けています。

このように世の中から必要とされている反面、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の給与は他業界と比較して恵まれてるとはいえません。「賃金構造基本統計調査」から他業界と比較してみても2022 年度のリハビリテーション専門職の初任給平均額は 239,100 円となっており、満足できるものではありません。

また、給与の問題もありながら、リハビリテーション専門職は業界特有の激しい人間関係という荒波に揉まれながら業務にあたることになります。この人間関係で辛い思いをする人はかなり多いと考えられます。

このように、給与や人間関係、また福利厚生などを含めた恵まれた労働環境で働くためには転職が必要になることもあります。1 年目、すなわち始めての職場が恵まれた環境であればいうことありませんが、必ずしもそう上手くはいきません。

最近では転職サイトにも様々な種類のものがあり、どの転職エージェントを選択するか迷うと思います。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士におすすめしたい転職サイトは、他の記事で詳しくまとめています!《【理学療法士転職サイトランキング】おすすめ5選|リハビリ職の転職》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

BPSD(行動心理症状)とは

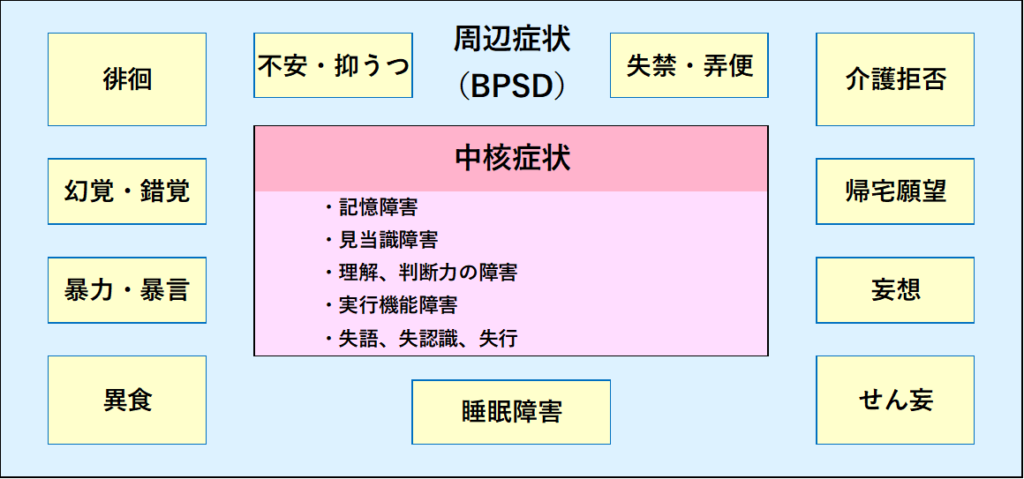

BPSD(行動心理症状)とは、記憶障害や見当識障害といった認知症の中核症状に随伴して見られる行動や心理症状を指しており、強い不安・混乱・自尊心の低下をもたらします。

中核症状とは、脳の神経細胞が障害を起こすことによって発症する認知機能障害で、具体的には「新しいことが覚えられない」「日付や場所が理解できない」などの症状が出てきます。認知症の初期段階から、ほぼ全ての人に認められる点が特徴です。

周辺症状は、環境要因・身体要因・心理要因などの様々や要因が絡み合った結果として生じる精神症状や行動障害のことであり、本人に悪気はなく「その場の環境に適応しよう」と模索した結果、様々な症状が発生します。

認知症の行動・心理症状(BPSD)は国際老年精神医学会によって、「認知症患者に頻繁にみられる知覚、思考内容、気分または行動の障害による症状」と定義されています。

NPI と NPI-NH とは

NPI(Neuropsychiatric Inventory)は BPSD 評価尺度のゴールドスタンダードとされています。1994 年にCommingsらによって開発されました。

NPIには主に医療機関で専門家が家族や介護者などに面接して評価するNPIと、主に介護施設で専門家がケアスタッフにインタビューするNPI-NH(NPI-Nursing Home version)があります。どちらも面接式となっております。

日本語版は、1997 年に博野らによって作成されており、高い信頼性と妥当性が確認されています。

評価項目

NPIの評価項目は合計 10 項目から構成されています。各項目の症状の出現頻度と重症度を判定することで、BPSDの症状をスコア化することができます。10項目版がもともとの形ではありますが、最近では睡眠と夜間行動障害、食欲あるいは食異常行動の2項目が追加された12 項目版が良く使われています。

- 妄想

- 幻覚

- 興奮

- うつ・不快

- 不安

- 多幸

- 無為・無関心

- 脱抑制

- 易刺激性・不安定症

- 異常な運動行為

- 睡眠と夜間行動障害

- 食欲あるいは食異常行動

評価方法

NPI には、項目ごとに主質問と下位質問があります。主質問で BPSD の存在が疑われる場合は下位質問に進み、症状の頻度と重症度を確認します。

下位質問では、評価の目安となる具体的な認知症の人の行動例が記載されていることから評価がしやすいという特徴をもちます。

具体的な評価方法についてですが、始めに各項目の症状の出現の有無について把握します(0:なし、1:あり)。症状がみられる場合には、その 頻度を 1〜4 の 4 段階(1:週に 1 度未満、2:ほとんど週 に 1 度、3:週に数回だが毎日ではない、4:1 日 1 度以上)、併せて重症度を 1〜3 の 3 段階(1:軽度、2:中等度、3:重度)で評価します。

採点方法

得点は、各項目で頻度と重症度を掛け算したものを合計して算出します。得点範囲は 0〜120 点で得点が高いほど BPSD が重症であることを示します。

前述したように、NPIには通常の10項目に認知症の人によくみられる食異常、睡眠障害の2項目を加えた12項目で評価する指標もあります。

10項目版、12項目版のどちらにしても、総得点は設問 1〜10 の計 10 項目の合計点で算出します。12項目版を使用しても睡眠と食行動の項目は総得点に含めないため注意が必要になります。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

この記事では「BPSDの評価方法であるNPIおよびNPI-NH」をキーワードに考えを述べさせていただきました。

こちらの記事が認知症のアセスメントの質の向上、症状の進行を防止させるための取り組みに少しでもお力添えになれば幸いです。

【理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の転職はマイナビコメディカル】

人材紹介サービスとしてマイナビは超大手企業であり、誰しもが耳にしたことがあると思いますが、株式会社マイナビは医療従事者を対象にした「マイナビコメディカル」を手掛けております。個人情報の取り扱いなども含めて厚生労働省に認可された「マイナビコメディカル」には安心感と信頼性がありますし、転職支援の質も確かなものになります。1分で登録可能であり、住んでいる地域の周辺の転職先情報を簡単に確認することもできるため、今の自分の待遇と比較してみる目的も含めて、一度ご利用してみるのはいかがでしょうか?

参考文献

- 丸尾智実,認知症の行動・心理症状,日本地域看護学会誌 Vol.17 No.3, 2015,

- 月井直哉.中村考一.藤生大我.山口晴保,BPSD 評価尺度の特徴と本邦における使用状況,認知症ケア研究誌5:30-40,2021 総説,