こんにちは!リハビリくんです!

こちらでは「栄養スクリーニング手法の 1 つであるSGA(主観的包括的栄養評価)」をキーワードに記事を書いていきます!

リハビリテーションの実施にあたって、短時間で実施することができる栄養スクリーニングの存在は非常に重要になります。しかし、栄養スクリーニングの種類については様々なものがありますので、どの栄養スクリーニングを使用すればいいのかは悩むんでしまうと思います。

その中でも本邦ではSGA(主観的包括的栄養評価)が最も使用率が高いと考えられます。SGAは問診と病歴、簡単な身体所見で全体的な栄養状態を評価することが可能であり、有用なスクリーニングツールとなります。

- SGA(主観的包括的栄養評価)とは?

- SGAの評価方法が知りたい

- SGAの評価用紙が欲しい

- 栄養スクリーニングについて学びたい

栄養評価を実施する上で、様々な疑問を抱えることがあると思います!そんな方のために、こちらの記事を読むことで上記の疑問が解決できるようにしたいと思います!是非、最後までご覧になってください!

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士として働いていると、一般的な会社員とは異なるリハビリ専門職ならではの苦悩や辛いことがあると思います。当サイト(rehabilikun blog)ではそのような療法士の働き方に対する記事も作成し、働き方改革の一助に携わりたいと考えております。

理学療法士としての主な取得資格は以下の通りです

登録理学療法士

脳卒中認定理学療法士

褥瘡 創傷ケア認定理学療法士

3学会合同呼吸療法認定士

福祉住環境コーディネーター2級

【リハビリテーション専門職の転職サイト】

医療従事者となる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリテーション専門職は超高齢社会を突き進む本邦において必要不可欠な職種になります。

実際に近年では、理学療法士は 10,000 ~ 11,000 人程度、作業療法士は 4,000 ~ 5,000 人程度、言語聴覚士は 1,600 ~ 1,800 人程度、国家試験に合格しており、順調に有資格者数が増え続けています。

このように世の中から必要とされている反面、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の給与は他業界と比較して恵まれてるとはいえません。「賃金構造基本統計調査」から他業界と比較してみても2022 年度のリハビリテーション専門職の初任給平均額は 239,100 円となっており、満足できるものではありません。

また、給与の問題もありながら、リハビリテーション専門職は業界特有の激しい人間関係という荒波に揉まれながら業務にあたることになります。この人間関係で辛い思いをする人はかなり多いと考えられます。

このように、給与や人間関係、また福利厚生などを含めた恵まれた労働環境で働くためには転職が必要になることもあります。1 年目、すなわち始めての職場が恵まれた環境であればいうことありませんが、必ずしもそう上手くはいきません。

最近では転職サイトにも様々な種類のものがあり、どの転職エージェントを選択するか迷うと思います。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士におすすめしたい転職サイトは、他の記事で詳しくまとめています!《【理学療法士転職サイトランキング】おすすめ5選|リハビリ職の転職》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

低栄養のアセスメントとは

栄養評アセスメント(評価)の目的は、栄養学的側面から状態を詳細かつ包括的に調査・診断することになります。そのため、身体計測や生化学的検査を実施し、それらから得られた情報を組み合わせ総合的に判断することになります。

栄養スクリーニングと比較した場合、栄養アセスメントは複雑で、専門的な技術や知識が必要になります。この習熟のためには、判定者には十分なトレーニングが必要で、多くの検査を行うことから、栄養スクリーニングと比較して時間と費用を要します。

栄養スクリーニングでは、効率のよい評価が求められ、以下に示したような要件を満たした評価ツールが必要になります。

- 妥当性がある

- 信頼性がある

- 入手しやすい情報を利用する

- 実施が容易である

- 低コストである

- 患者に対して非侵襲的な方法である

これらを満たした評価スケールの例としては Malnutrition Screen Tool (MST)、 Malnutrition Universal Screening tool (MUST)、 Nutrition Risk Screen-2002 (NRS-2002)などが挙げられます。

スクリーニング検査の結果、栄養障害のリスクがあるという結果に至った場合には、より詳細な栄養アセスメントが必要になります。栄養アセスメントには、Mini Nutrional Assessment(MNA)や SGA(Subjective Global Assessment)などが代表低な評価尺度としてあげられます。

SGA(主観的包括的栄養評価)とは

SGA とは subjective global assessment の略称になります。日本語で訳すと主観的包括的栄養評価となり、SGA、主観的包括的栄養評価どちらの名称も一般的に使用されています。

SGA は、1982 年にカナダの Baker らが報告した栄養アセスメント法になります。身体計測値や生化学的検査値を用いず、患者の病歴と身体所見のみから実施できることが特徴の 1 つであり、世界中で広く使用されている栄養アセスメント法になります。

SGA は身体計測値や血清アルブミン濃度など客観的栄養指標と相関を示しています。軽度の低栄養 患者を拾い上げにくいという欠点がある一方、中等度以上の低栄養患者を効率よくスクリーニングできるという長所があります。

使用上の注意と評価のポイント

SGA は病歴と身体所見項目から構成されています。これらの項目すべてをチェックし、それらを頭に入れつつ最終的に判定者(SGA施行者)が、主観により患者の栄養状態を 3 段階に分類します。

しかし、subjective(主観的)の名称通り、判定はあくまで主観によるため、判定者によるばらつきが生じやすいアセスメントになります。

判定結果の普遍性・再現性をできるかぎり担保するように、判定者は少なくとも各項目の評価の手順と目的について理解を深めておく必要があります。

評価項目

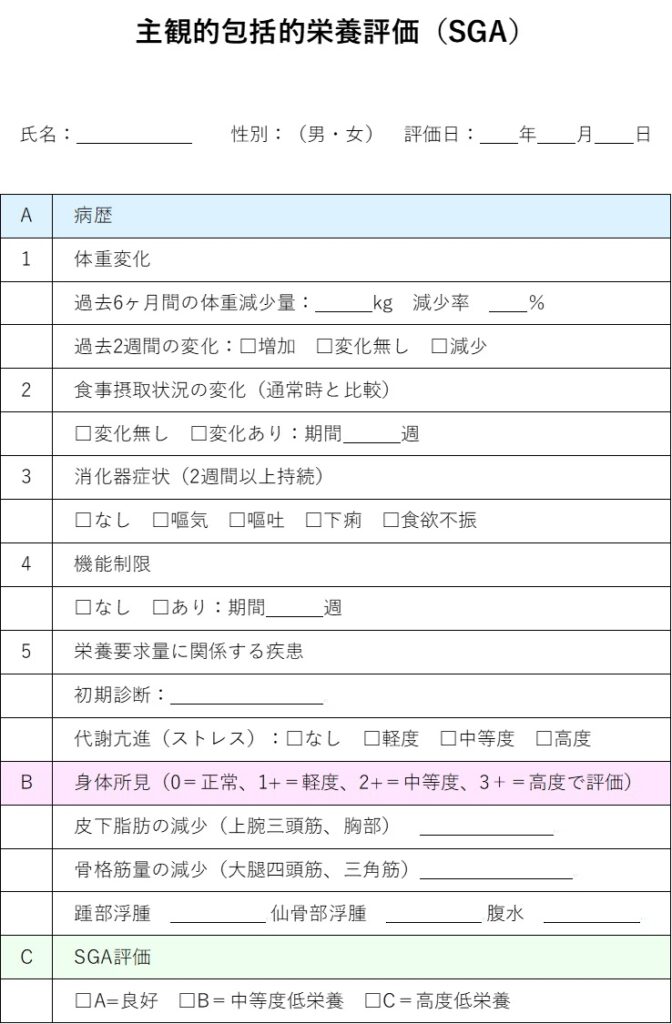

SGA(主観的包括的栄養評価)の使い方としては「A:病歴」と「B:身体所見」の 2 つの大項目を評価するところから始まります。

「A:病歴」と「B:身体所見」の結果を踏まえて最終的に「C:SGA(主観的包括的栄養評価)」で「良好」「中等度低栄養」「高度低栄養」の 3 段階で栄養状態を判定します。

「A:病歴」は以下の 5 項目で判定します。

- 体重変化

- 食物摂取状況の変化

- 消化器症状

- 身体機能

- 疾患と栄養必要量との関連(診断された病態と栄養必要量への影響)

「B:身体所見」は以下の 5 項目で判定します。

- 皮下脂肪の減少(上腕三頭筋、胸部)

- 骨格筋量の減少(大腿四頭筋、三角筋)

- 踵部の浮腫

- 仙骨部の浮腫

- 腹水

評価方法

SGA(主観的包括的栄養評価)はその名称からもわかるように検査者の主観に左右されるアセスメント法になります。

したがって「A:病歴」の 5 項目、「B:身体所見」の 5 項目の評価が重要になります。各項目の評価の視点について、わかりやすく解説していきます。

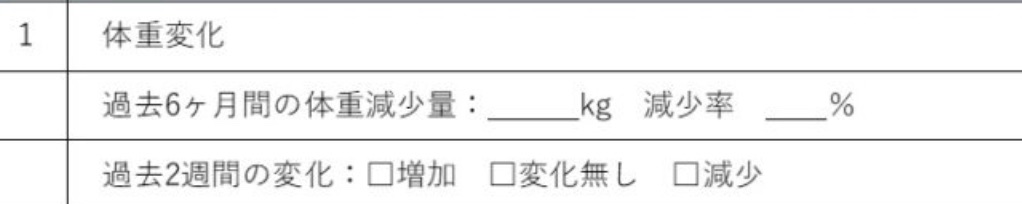

「A:病歴」体重変化

過去 6 か月間および 2 週間の体重変化について確認する項目になります。

過去 6 か月間の体重変化は慢性的進行性症状や食習慣の変化が原因で、過去 2 週間の体重変化は栄養不良のリスクが高いことを示唆しています。

体重減少率については以下の計算式で算出します。

(6ヶ月前体重 − 現体重) ÷ 6ヶ月前体重 × 100

(例)

6ヶ月前体重:60kg、現体重:55kg の場合

(60kg - 55kg)÷ 60kg × 100 = 8.33

体重減少率:8.33 %

体重減少率の結果は以下のように解釈します。

- 5 % 未満:軽度栄養不良

- 5 % 以上 10 % 未満:中等度栄養不良

- 10 % 以上:高度栄養不良

患者への聴取で過去の体重減少量が不明な場合もあります。そのような場合には「服のサイズに変化はないか」「周囲から痩せたと言われないか」など、どれくらい痩せたか連想できるような聞きとりを行います。

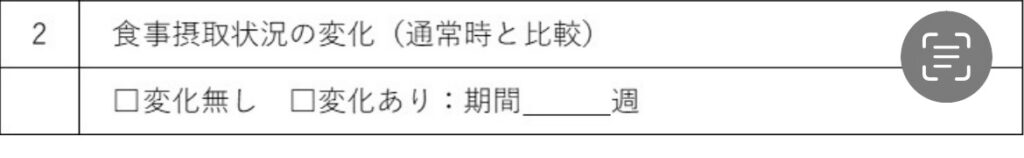

「A:病歴」食事摂取状況の変化

平常時と比較し、摂取量の減少や摂取内容の変化がないかどうかを確認する項目になります。食事摂取状況に変化が見られるようであれば、その持続期間を聴取します。

食物摂取習慣の変化の原因が疾病である場合は栄養不良の危険性が高くなります。

食事摂取状況だけの聴取に留まらず、食形態・食事回数・食事内容・食事時間・ムセの有無などを含めて確認することで、より評価の質は高くなります。

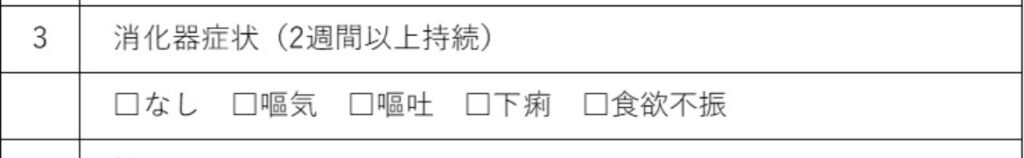

「A:病歴」消化器症状

2 週間以上にわたり悪心、嘔吐、下痢などの消化器症状が持続している場合には、低栄養状態であることが疑われます。

短期間の嘔吐や一時的な下痢は大きな問題にはなりませんが、毎日もしくは 1 日おきに嘔吐や下痢が認められるような場合には、栄養の吸収不良が考えられます。したがって症状に加えて持続期間を確認します。

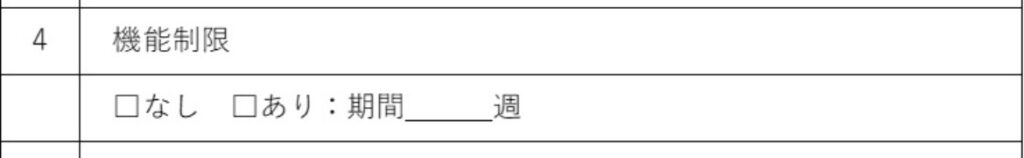

「A:病歴」機能制限(身体機能)

患者の日常生活や仕事の活動レベルに変化がないかどうかを確認する項目になります。機能制限(身体機能)の有無によって、必要栄養量に対し摂取栄養量の過不足がないかを判断します。

機能制限(身体機能)の有無については、「日常生活が可能かどうか」「歩行が可能かどうか」

「寝たきりか」の 3 段階で評価します。

寝たきり状態など身体機能の低下が栄養状態の変化を反映している場合もあるため、その期間や内容を把握して判定の材料とします。

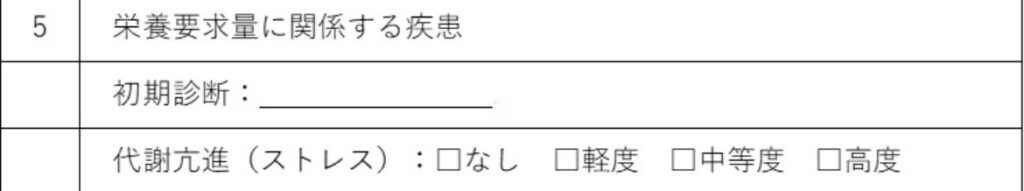

「A:病歴」基礎疾患と栄養必要量の関係

疾患を伴うとエネルギー必要量は変化し、一般的に侵襲(ストレス)が大きいほど、エネルギー必要量は増大します。

こちらの項目では侵襲の程度を 4 段階に分類し、エネルギー消費量の変化を栄養状態の判定材料とします。

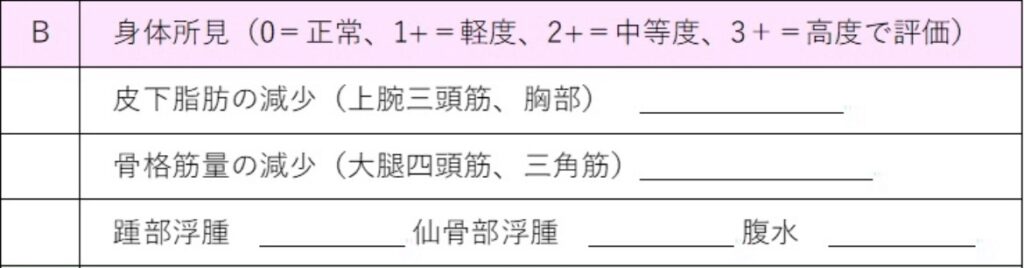

B:身体所見

この項目では、視診や触診により対象者の身体を観察し、判定者の主観により正常(0)、軽度(1+)、中等度(2+)、高度(3+)の 4 段階で判定します。

筋肉や脂肪の喪失、浮腫などから栄養不良による身体構成成分の変化を推測します。具体的にいえば以下の 5 箇所の身体部位で確認します。

- 皮下脂肪の減少(上腕三頭筋、胸部)

- 骨格筋量の減少(大腿四頭筋、三角筋)

- 踵部の浮腫

- 仙骨部の浮腫

- 腹水

浮腫や腹水は低栄養だけで生じるものではなく、他の疾患の徴候でもあるため、その鑑別が重要になります。

また、浮腫や腹水の存在は体重減少を過小評価させる可能性があるため、より詳細な評価と記録が必要になります。

C:SGA(主観的包括的栄養評価)

「A:病歴」と「B:身体所見」の結果を踏まえて最終的に「C:SGA(主観的包括的栄養評価)」で「良好」「中等度低栄養」「高度低栄養」の 3 段階で栄養状態を判定します。

全ての項目の結果を考慮して最終結果を出しますが、なかでも体重減少、食事摂取状況、皮下脂肪 や筋肉量の減少に注目して判定することが重要になります。

評価用紙

主観的包括的栄養評価:SGAの評価表をダウンロードすることができます。評価表が必要な方はこちらからどうぞ☺

カットオフ値

SGA(主観的包括的栄養評価)の判定については A の病歴と B の身体所見の結果を総合的に判断して、「栄養状態良好」「中等度の栄養不良」「高度の栄養不良」の 3 段階に分類します。

現時点では SGA(主観的包括的栄養評価)には絶対的な基準、カットオフ値などは存在せず、検査者の主観によって判定されます。

基本的には 1 項目でも問題があれば、中等度以上の低栄養という判定になると考えられます。

SGA(主観的包括的栄養評価)で「中等度」もしくは「高度」の栄養不良であると判断された場合には、栄養介入を立案することが推奨されています。

結果の解釈

SGA は、子どもから高齢者、集中治療室(ICU)患者から術前患者、肺結核患者や癌患者などスクリーニング対象が広く、SGA による栄養判定結果は在院日数合併症発現率あるいは生存率の予測に有用と報告されています。

その一方で SGA は病歴と身体所見のみから構成されるため、体重の変化や食事摂取状況に関する情報を十分得られない場合には判定が不正確になる可能性があります。

また、前述のごとく主観的評価であることから、判定の再現性や信頼性を高めるには SGA 使用者間で評価手順を正確に共有することが重要になります。

しかし、使用手順を共有したとしても判定結果は、判定者の知識や技量に負うところが大きいことに変わりはなく、判定者によるばらつきを避けることは難しい指標となります。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

この記事では「栄養スクリーニング手法の1つであるSGA(主観的包括的栄養評価)」をキーワードに考えを述べさせていただきました。

SGA 以外のスクリーニング検査については、他の記事で更に詳しくまとめておりますので、こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️ 【リハと栄養管理についての記事はこちらから】

参考文献

- 荒木厚.栄養障害.日本老年医学会雑誌.47巻,6 号,2010:11,p530-533.

- 早川麻理子,西村佳代子,山田卓也,岩田尚,竹村博文.栄養アセスメントツールの対象患者と効果的な活用.静脈経腸栄養.Vol.25,No.2,2010,p581-584.

- 森澤茜,亀井千広,鈴木富夫,加藤昌彦.SGA(主観的包括的栄養評価).栄養-評価と治療.vol.28,no.2,p18-21.

- 小島夕美,市川顕子.SGA(主観的包括的栄養評価).透析ケア.2023,vol.29,no.10,p16-18.