いつも当サイト(rehabilikun blog)の記事をお読みいただき誠にありがとうございます。また、初めましての方はよろしくお願い致します。サイト管理者のリハビリくんです!

この記事は「Barthel Index(BI)」をキーワードに内容を構成しております。こちらのテーマについて、もともと関心が高く知識を有している方に対しても、ほとんど知識がなくて右も左も分からない方に対しても、有益な情報がお届けできるように心掛けております。それでは早速、内容に移らせていただきます。

Barthel Index については ADL 評価法の中でも最もポピュラーな評価法になるのではないでしょうか?私自身も学生の時に始めに覚えた ADL 評価法が Barthel Index であり、臨床実習でも活用した記憶があります。

人気である理由は、評価方法がシンプルなために、少し学習すれば誰にでも採点可能なところだと思います。また、10 項目 100 点満点というきりの良いところもイメージ化のしやすさに繋がっていると考えられます。

一方、Barthel Index は大まかな ADL の評価には有効ですが、動作の細かいところや身体状況の変化までは評価不足になるという欠点もあります。Barthel Index の評価の目的、評価方法、メリットやデメリットについて解説していきたいと思います!

【簡単に自己紹介】

30代の現役理学療法士になります。

理学療法士として、医療保険分野と介護保険分野の両方で経験を積んできました。

現在は医療機関で入院している患者様を中心に診療させていただいております。

臨床では、様々な悩みや課題に直面することがあります。

そんな悩みや課題をテーマとし、それらを解決するための記事を書かせて頂いております。

理学療法士としての主な取得資格は以下の通りです

登録理学療法士

脳卒中認定理学療法士

褥瘡 創傷ケア認定理学療法士

3学会合同呼吸療法認定士

福祉住環境コーディネーター2級

日常生活動作(ADL)とは

日常生活動作(ADL)とはActivities of Daily Livingのことで、ADL の A はアクティビティー(動作)、DL はデイリーリビング(日常生活)を指します。日常生活を送るために最低限必要な日常的な動作のことであり、具体的には「起居動作・移乗・移動・食事・更衣・排泄・入浴・整容」動作を示します。

高齢者や障害者の方の身体能力や日常生活レベルを図るための重要な指標として用いられており、リハビリテーションの現場や介護保険制度ではひとつひとつのADL動作を「できる・できない」「どのような介助が必要か、介助量はどの程度か」「できるADL・している ADL」などの項目で評価します。

日常生活動作(ADL)には、基本的日常生活動作(basic ADL=BADL)と手段的日常生活動作(instrumental ADL=IADL)に分類されます。

基本的日常生活動作(BADL)

基本的日常生活動作(BADL)とは、一般的に日常生活動作(ADL)のことを指し、日常生活における基本的な「起居動作・移乗・移動・食事・更衣・排泄・入浴・整容」動作のことを指します。基本的日常生活動作(BADL)を評価するための指標はいくつかございますが、一例として以下のような種類がございます。

- Barthel Index(バーセルインデックス)

- Katz Index(カッツインデックス)

- DASC-21(ダスク21)

- FIM(機能的自立度評価表)

手段的日常生活動作(IADL)

手段的日常生活動作(IADL)は、基本的日常生活動作(BADL)の次の段階を指します。「掃除・料理・洗濯・買い物などの家事や交通機関の利用、電話対応などのコミュニケーション、スケジュール調整、服薬管理、金銭管理、趣味」などの複雑な日常生活動作のことを指します。

手段的日常生活動作(IADL)を評価するための指標はいくつかございますが、一例として以下のような指標などがあります。

ADL および IADL 評価は、チームで情報を共有し協働して、対象者のよりよい生活を目指す手立てとして活用することが重要になります。

また、ADL の状況を点数として数値化することで、対象者自身が自己を客観的にとらえ、能力の向上を自身の努力の証しとして感じられるように支援することが望ましいといえます。

Barthel Index(バーセルインデックス)とは

Barthel Index(バーセルインデックス)とは、日常生活動作(ADL)を評価する指標の 1 つになります。

1965 年に米国の医師(Mahoney)と理学療法士(Barthel)によって開発された評価尺度となっています。

正式名称は「Barthel index」になりますが、他にも「BI」「Barthel 指数」「バーセルインデックス」「バーセル指数」などの名称で呼ばれることもあります。誤ってバーサルインデックスと呼ばれていることもしばしばあります。

リハビリテーションを中心とした医療・福祉の業界において、病気や障がいを持つ方の日常生活の動作能力を把握するために幅広く使用されています。

「できる ADL」を評価する

Barthel Index では対象者の「できる ADL」を評価することになります。

入院や施設入所中には、本当は「できるけれども1 人では行わせない(手助けをする)」ことが多くあります。

この事象については、リスク管理のために必要なこともありますし、マンパワーの問題で十分に見守るだけの時間がないこともあるため、一概に悪いこととは言えないと考えられます。

ADL 能力の評価についてはこのようなルールや方法論についても含めて理解する必要があり、Barthel Index では日常生活で「している・していない」に関わらず、あくまで「できる」能力を評価する尺度になります。

そのため、リハビリテーションの時間だけ練習している日常生活なども、その能力によっては得点に反映される可能性があります。

日常生活で実行していなくても日々のリハビリテーションの成果が目に見えた得点変化で表れる可能性がある評価尺度となっているため、リハビリテーション実施対象者のモチベーションの向上には繋がりやすいといえます。

特徴

Barthel Index は、脳卒中患者の ADL 評価をするために開発された指標になります。その後、脳卒中に限定せず、さまざまな疾患や症状に対して使用されるようになっています。

評価項目は運動項目が主で、10 項目から構成されています。

100 点満点となり「独力で行うことができる(自立)」「援助が必要(部分介助)」「できない(全介助)」の 3 段階(一部 2 ~ 4 段階)評価となります。

簡便で誰でも評価しやすいという特徴がある反面、3 段階評価のため、細かな変化が点数に現れにくいともいえます。

Barthel Index の特徴をまとめると以下の通りになります。

- 評価項目は 10 項目から構成される

- 「できる ADL」を評価する

- 各項目を 0 ~ 15 点で採点する

- 最高点は 100 点、最低点は 0 点

- 移動・移乗の項目の配点が高い

長所、メリット

- 認定講習会を受けなくても使用することができる

- ルールが簡単であり、評価に要する時間が短い

- ストップウォッチなどの道具を必要とせず、観察で評価することができる

- 100 点満点なので割合として能力を捉えやすく、対象者や家族の理解がスムーズである

- 定義を守れば、どの職種でも正確に点数化することができる

- 日本の医療や福祉の分野に広く知られており、多職種で ADL の状況を共有できる

- 国際的にも使用されているため、海外学会の発表などにおいても共通の指標となる

短所、デメリット

- 採点が大まかであるため細かな変化を捉えられないことがある

- 自立か否かの判断には向いているが、介助の量はどのくらいであるのかといった観点には弱い

- 身体の運動に焦点を当てているため、日常生活に欠かせないコミュニケーションの項目はない

- 移動と移乗といった基本動作に重きが置かれている傾向がある

- 難度の高い入浴の記述が「自立」のみで、点数は 5 点と低くなっている

このように簡易的にわかりやすい判定基準で ADL を把握できる一方で、バーセルインデックスの問題として、点数の大まかさや採点の粒度が粗いことが挙げられます。

厚生労働省にも認められている指標

Barthel Indexは、厚生労働省が定めた介護保険の認定基準の 1 つとしても用いられています。

介護保険の認定基準では Barthel Index のほかに、認知症の有無や精神状態なども考慮されますが、Barthel Index は介護の必要度を判断する重要な指標となっています。

多職種が使用するツール

Barthel Index は、リハビリテーション専門職だけではなく看護師や介護士、ケアマネジャーなどの専門職も使用することがあります。

例えば看護師は Barthel Index を用いて、患者の ADL の能力を評価し看護計画を立案することもあります。

Barthel Index は医療・福祉、入院生活・在宅生活と幅広い場面で使用することができる優れた評価尺度となります。

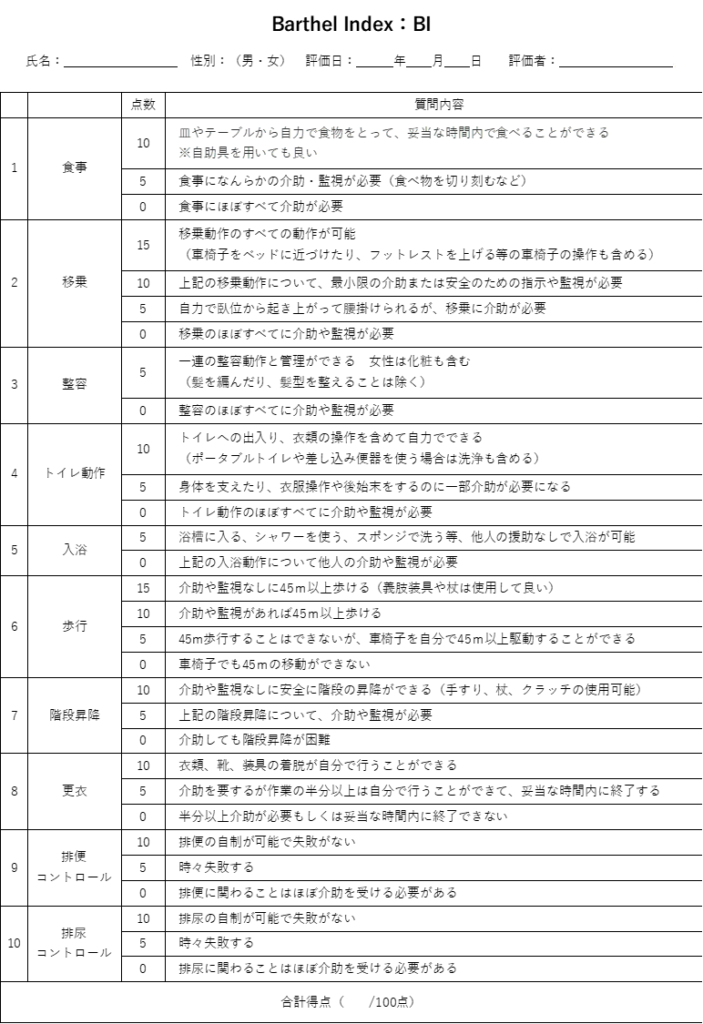

バーセルインデックス 評価項目

Barthel Index(バーセルインデックス)の評価項目は、日常生活動作(ADL)の中でも特に重要性が高い以下の 10 項目により構成されています。

- 食事

- 移乗

- 整容

- トイレ動作

- 入浴

- 移動

- 階段昇降

- 着替え

- 排便コントロール

- 排尿コントロール

各項目を自立度に応じて 15 点・10 点・5 点・0 点で採点します。

採点というと難しく感じるかもしれませんが、採点に対して複雑な選択肢はなく、簡便に採点できるところが特徴になります。

合計点も最大が 100 点となっているため、患者や利用者の得点がそのままパーセンテージ化しやすく、現状をイメージしやすくなっております。

評価基準、マニュアル

バーセルインデックスの採点方法は、それぞれの項目を対象者に実施してもらい、実際にできるかどうか、観察します。

評価の段階として、『自立』は誰の手助けも必要 ない状態になります。補助具や道具を使ったとしても、その準備や片付けも含めて自分でできることが条件になります。

監視の場合は、介助者がそばにいる必要があるた め、監視の必要があれば自立とは判定しません。監視、補助具の使用も含めて誰かの介助が必要な場合は『部分介助』、ほとんど介助が必要、あるいは動作が不可能な場合に『全介助』となります。

基本的には「独力で行うことができる(自立)」「援助が必要(部分介助)」「できない(全介助)」の 3 段階で判定しますが、評価項目によって 2 段階で判定する項目(移乗、平地移動)や 4 段階で判定する項目(整容、入浴)もあります。

移乗は『部分介助』が 2 つに分けられており、少しの介助でできる 場合は 10 点、座ることはできるが、実際の移乗動作はほとんど介助する状態の場合を 5 点としています。

平地移動は、移動手段が歩行あるいは車椅子に分 かれ、それによって合計点が変わります。

歩行の場合、自立の 15 点あるいは介助の 10 点で採点します。歩行が不可能な場合、車椅子駆動が可能の 5 点あるいは不可能の 0 点で 採点します。

整容と入浴は、介助を要するか要しないかによって点数が決まります。

バーセルインデックス 評価方法

Barthel Index(バーセルインデックス)は合計 10 項目から構成されておりますが、各項目の詳細な評価方法、採点方法についてわかりやすく解説していきます。

食事

食事状況(食べる環境や動作、栄養をとる方法、食事内容など)を0 ~ 10 点の 3 段階で評価します。

10 点:自立

自助具の有無にかかわらず、準備さえ行えば自己にて食事を適切な時間内に摂取できる。

その他には、自己にて食べ物を食べやすい大きさに切ることやエプロンが必要な場合は装着が自己にてできる。

5 点:部分介助

(箸やスプーンなどで)食べ物をとる、口まで運ぶ、咀嚼し嚥下するのいずれかの場面で介助を要する場合には、5 点となります。配膳された後に食べ物をきざむ必要があったり、食事に要する時間が明らかに長い場合にも 5 点となります。

0 点:全介助

食べ物をとる、口まで運ぶのどちらも全く自力で行うことができない場合は 0 点となります。経管栄養で管理されている場合も 0 点となります。

移乗

車椅子からベッドの移乗動作についてを0 ~ 15 点の 4 段階で評価します。

15 点:自立

起き上がり動作、座位保持、移乗動作の一連の起居動作が自立しており、見守りなどの介助が一切必要ない場合は 15 点となります。

10 点:部分介助〜見守り

車椅子からベッドの移乗動作に軽い介助もしくは見守る必要がある場合には 10 点となります。

5 点:ほぼ全介助

全介助というわけではなく協力動作は認めるが、車椅子からベッドの移乗動作に中等度以上の介助量を要する場合には 5 点となります。

0 点:全介助、不可能

移乗動作が全介助の場合には 0 点となります。そもそも車椅子に乗車することができない場合や、車椅子には乗れるが介護用のリフトを使用する必要がある場合にも 0 点となります。

整容

整容の動作(洗面動作、歯磨き、整髪、ひげそり)を0 ~ 5 点の 2 段階で評価します。

5 点:自立

手洗い、顔を洗う、歯磨き、整髪、髭剃りのすべての生活動作について、道具の操作や管理も含めて一人でできる場合に 5 点と判定します。女性の場合で習慣的に化粧をする方は上記項目に加えて化粧も評価対象になります。

0 点:介助

手洗い、顔を洗う、歯磨き、整髪、髭剃りの 1 つでも介助が必要な場合は 0 点と判定します。

トイレ動作

トイレ動作(ズボンなどを下げる、便器に着座する、お尻などを拭く、便器から起立する、ズボンなどを上げる)についてを 0 ~ 10 点の 3 段階で評価します。

10 点:自立

上記の一連のトイレ動作が一人で安全にできる場合を 10 点と判定します。リハビリパンツやパッドなどを使用していても、一連のトイレ動作、パッド処理が自己管理できれば 10 点になります。

5 点:介助

上記の一連の動作において、自力でできる部分もあるが、介助を要する動作もある場合、5 点と判定します。

0 点:全介助

便器で排泄ができるものの、上記の一連の動作が全介助の場合には 0 点と判定します。ベッド上で差し込み尿器で対応、オムツ対応となっている場合も 0 点となります。

入浴

入浴動作(体や髪の毛を洗う、シャワーを使う、浴槽に入る)を 0 ~ 5 点の 2 段階で評価します。

5 点:自立

一連の入浴動作が一人で安全にできる場合には 5点と判定します。

0 点:介助

入浴動作(体や髪の毛を洗う、シャワーを使う、浴槽に入る)のいずれかに見守りや介助を要する場合には 0 点と判定します。

歩行

歩行補助具の使用の有無にかかわらず、どの程度移動することができるかを 0 ~ 15 点の 4 段階で評価します。

15 点:自立

1 人で 45 m 以上連続して歩ける場合には 15 点と判定します。義足や装具、杖、キャスター付き以外の歩行器であれば使用していても 15 点となります。

10 点:介助歩行

1 人で自立して歩くことは困難であるが、見守りや介助があれば 45 m 以上歩ける場合には 10 点と判定します。キャスター付き歩行器を使用して 1 人で 45 m 以上歩ける場合についても 10 点と判定します。

5 点:歩行不能

45 m 歩くことは困難であるが、車椅子を操作して 45 m 以上移動できる場合には 5 点と判定します。

0 点:全介助

歩行でも車椅子駆動でも 45 m 以上移動できない場合には 0 点と判定します。

階段昇降

階段の昇り降りの状態を 0 ~ 10 点の 3 段階で評価します。

10 点:自立

ご自身で階段昇降を行うことができる場合には 10 点と判定します。手すりや杖などを使用していても 1 人で行うことができれば 10 点とします。

5 点:部分介助

階段昇降に見守りや介助を要する場合には 5 点と判定します。

0 点:全介助

全介助あるいは階段昇降を行うことができない場合には 0 点と判定します。階段昇降機や階段用リフトを使用する場合にも 0 点となります。

着替え

普段身につけている衣服の着替え、靴や装具の着脱までを含めて 0 ~ 10 点の 3 段階で評価します。

10 点:自立

1 人で着替えを行うことができれば 10 点と判定します。ボタンの止め外しやファスナーなどの操作も含めて評価します。

5 点:部分介助

ご自身でできる更衣動作もあるが、介助を要する部分もある場合は 5 点と判定します。

0 点:全介助

全て介助者に着替えを行ってもらっている場合には 0 点と判定します。

排便コントロール

排便に関わる行為の実行状況を 0 ~ 10 点の 3 段階で評価します。

10 点:自立

失禁がなく、排便をコントロールできていれば 10 点と判定します。浣腸や坐薬の使用が必要なのであれば、その管理も含みます。人工肛門(ストーマ)を使用している場合は、パウチの交換や破棄が一人でできていれば 10 点となります。

5 点:部分介助

時々失禁がある場合には 5 点と判定します。浣腸や坐薬の取り扱いに介助が必要な場合にも 5 点となります。

0 点:全介助

ほとんど失禁している場合には 0 点と判定します。24 時間オムツ対応でトイレで排泄をしていないような場合も 0 点となります。

排尿コントロール

排尿に関わる行為の実行状況を 0 ~ 10 点の 3 段階で評価します。

10 点:自立

失禁がなく、排便をコントロールできていれば 10 点と判定します。浣腸や坐薬の使用が必要なのであれば、その管理も含みます。人工肛門(ストーマ)を使用している場合は、パウチの交換や破棄が一人でできていれば 10 点となります。

5 点:部分介助

時々失禁がある場合には 5 点と判定します。浣腸や坐薬の取り扱いに介助が必要な場合にも 5 点となります。

0 点:全介助

ほとんど失禁している場合には 0 点と判定します。24 時間オムツ対応でトイレで排泄をしていないような場合も 0 点となります。

バーセルインデックス 評価用紙

Barthel Index(バーセルインデックス)の評価用紙は以下の通りになります。

評価表のダウンロードが必要な方はこちらからどうぞ☺

バーセルインデックス カットオフ値

合計点についての考え方ですが、満点が 100 点であり、85 点以上を日常生活の大部分が自立、60 点が部分自立(カットオフ)、40 点が大部分介助、0 点は全介助と一般的にされています。

個人的な見解ですが、ADLについては基本的に、各項目ごとで考えを進めた方がいいと思ってます。歩行であれば「5 点から 10 点に向上したことで、病棟内の移動を車椅子から見守り歩行に変更することができた。今後は 15 点にADLが向上したら自立歩行に変更する」といったようか感じになります。

合計点については「このくらいの身体機能かな?」といったイメージ作りの役割があるかと思っています。例えば新しく入所してくる利用者様のサマリーに Barthel Index:5/100 点と記載してあれば、「寝たきりに近い状況なのではないか?ベッドのマットレスは圧分散能力が高いものを準備しておこう」と考えることができます。

65/100 点と記載してあれば、「ある程度身の回りのことがご自身で出来るのではないか?寝返り起き上がりも自立してるかもしれない。動作を阻害しないために、ベッドのマットレスは薄くて柔らかすぎないものを準備しておこう」と考えることができます。

バーセルインデックスと FIM の違い

Barthel Index(バーセルインデックス)と同様に、日常生活動作の能力を評価する指標には、FIM(Functional Independence Measure)という評価尺度があります。

FIM は、Barthel Index(バーセルインデックス)よりも詳細に 18 項目の日常生活動作について、それぞれ 1 点から 7 点の 7 段階で評価します。 Barthel Index(バーセルインデックス)と FIM の違いは、以下のようになります。

- 評価項目の数:バーセルインデックスは 10 項目、FIMは 18 項目

- 評価点数の範囲:バーセルインデックスは 0 点から 3 点、FIM は 1 点から 7 点

- 評価の対象:バーセルインデックスはできる ADL 、FIM はしている ADL

- 評価の方法:バーセルインデックスは観察、FIM は聞き取り

Barthel Index(バーセルインデックス)と FIM は、それぞれに特徴があり、目的に応じて使い分けることができます。

FIM(機能的自立度評価表)については、他の記事でまとめておりますので、こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️ 【FIM(機能的自立度評価表)の評価方法についての記事はこちらから】

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

この記事では「バーセルインデックス」をキーワードに解説させて頂きました。

こちらの記事を読むことで バーセルインデックスについての理解が深まり、臨床における ADL 評価の一助へとなれば幸いです。

参考文献

- 園田茂.Functional Evaluation:The Barthel Index.Jpn J Rehabil Med.2018,55,p783.

- 川上健司.ADL評価(FIM、Barthel Index).

リハビリナース.15(3): p221-223,2022. - 河本敦史.BI(バーセルインデックス).ブレインナーシング.28(11),p1126-1129,2012.

- 堀之内貴代子, 金城利雄.ADL評価(Barthel index, FIM).リハビリナース.3(4),p338-373, 2010.