いつも当サイト(rehabilikun blog)の記事をお読みいただき誠にありがとうございます。また、初めて当サイトを閲覧して下さった方はよろしくお願い致します。サイト管理者のリハビリくんです。

この記事は「バランス能力」をキーワードに内容を構成しております。こちらのテーマについて、もともと関心が高く知識を有している方に対しても、ほとんど知識がなくて右も左も分からない方に対しても、有益な情報がお届けできるようにしたいと思います。

「バランス」という言葉、便利でもありますが難しい言葉ですよね?今の時代、バランスという言葉は様々なフィールドで多様な使い方をされているように感じます。

バランスという用語は医療でも日常的に使用される用語の1つであり、一般的には姿勢や動作の安定性を示す概念として扱われていると思います。

しかし、バランスに対しては様々な捉え方があり、その意味内容は用いられる文脈によって異なることがあります。リハビリテーションでも、バランスという用語はひとつのキーワードとなるため、バランスという概念を正確に捉えておく必要があります。

【簡単に自己紹介】

30代の現役理学療法士になります。

理学療法士として、医療保険分野と介護保険分野の両方で経験を積んできました。

現在は医療機関で入院している患者様を中心に診療させていただいております。

臨床では、様々な悩みや課題に直面することがあります。

そんな悩みや課題をテーマとし、それらを解決するための記事を書かせて頂いております。

理学療法士としての主な取得資格は以下の通りです

登録理学療法士

脳卒中認定理学療法士

褥瘡 創傷ケア認定理学療法士

3学会合同呼吸療法認定士

福祉住環境コーディネーター2級

【理学療法士の転職はマイナビコメディカル】

理学療法士は 2013 年頃より毎年 10,000 人程度が国家試験に合格し続けています。これは医療系の専門職の中では看護師に次ぐ有資格者の増加率となっており、1966 年にはじめての理学療法士が誕生した歴史の浅さを考えれば異例の勢いと言えます。

人数が増えることは組織力の強化として良い要素もありますが、厚生労働省からは 2019 年の時点で理学療法士の供給数は需要数を上回っていると報告されており、2040 年度には理学療法士の供給数は需要数の約 1.5 倍になると推測されています。このような背景もあり、理学療法士の給与、年収は一般職と比較して恵まれているとはいえず、多くの理学療法士の深刻な悩みに繋がっています。

しかし、給与や年収などは職場や企業に大きく左右されるものです。今、働いている環境よりも恵まれた、自分が納得できる労働環境は高い確率で身近にあります。100 歳まで生きるのが当たり前といわれる時代を豊かに生きるためには、福利厚生や退職金制度なども考慮して就職先を決定するべきです。しかし、理学療法士が増え続けていくことを考慮すると恵まれた労働環境も次第に少なくなっていくことが予想されます。だからこそ、今のうちに自分が理学療法士として働く上で納得できるような就職先を探すべきではないでしょうか?

こちらで紹介する「マイナビ」は人材紹介サービスとして超大手企業であり、誰しもが耳にしたことがあると思います。「マイナビ」は一般職向けの転職支援だけではなく、医療従事者を対象にした「マイナビコメディカル」を手掛けております。個人情報の取り扱いなども含めて厚生労働省に認可された「マイナビコメディカル」には安心感と信頼性がありますし、転職支援の質も確かなものになります。1分で登録可能であり、住んでいる地域の周辺の転職先情報を簡単に確認することもできるため、今の自分の待遇と比較してみる目的も含めて、一度ご利用してみるのはいかがでしょうか?

マイナビコメディカルについては、他の記事で詳しくまとめています!《【マイナビコメディカルの評判と退会方法】理学療法士の転職おすすめ》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

バランス能力とは?

医療従事者が「バランス」という用語を用いる際には、2つの文脈で使用されていることがあります。

1つは「バランスが良い、悪い」という表現になります。これは「均衡」や「釣り合い」などのような日本語訳がしっくりきます。

例えば「座位バランスが良い」といった場合に使うと思いますが、このバランスについては左右方向に均衡をとりながら、前後方向にも均衡をとりながら姿勢を保持することができる→だから座位バランスが良いという言葉の意味になります。

「バランス」は便利な言葉でもあるため、様々な場面で使用されています。下記に「座位バランスが良い」以外の例を紹介します。

- 骨盤の歪みがなく左右のバランスが良い

- 歩行周期のバランスがとれている

- 栄養素からみて食事のバランスが良い

- 運動会の綱引きを盛り上げるために、2チームのメンバーを入れ替えて、力のバランスをとる

もう1つについては「バランス能力が高い、低い」という表現になります。こちらについては身体の機能的な側面を表しています。下記に使用例を記載します。

- 片脚立位時間が5秒未満であるため、バランス能力が低い

- TUG(timed up&go test)の記録が18.2秒とカットオフ値を下回っていることからバランス能力が低下している

- Berg Balance Scale(BBS)の総得点が54/56点。更に、バランスを崩した際に瞬発的に下肢を出して支持基底面を拡げることができることから、バランス能力が高いといえる

このように、普段何気なく使用している「バランス」や「バランス能力」ですが、日本語の意味を正しく理解することも重要になると考えております。

静的バランスと動的バランス

バランスは大別すると 2 つに分けることができます。1つは「静的バランス」で、もう1つは「動的バランス」といいます。人だけでなく動くものは全て、これら2つのバランス能力を兼ね備えている必要があります。

静的バランス

静的バランスとは、動かない状態を保ち続けるための能力になります。身体が転倒しない程度にできる姿勢やその姿勢を維持するための筋力や骨の支持力が、静的バランス能力に必要な要素として挙げられます。さらに外的なストレスを受けた時でも転倒しない姿勢を保ち続けられる機能も必要になります。

動的バランス

一方で、動的バランス能力は動きを伴いながらも転倒しない状態を保ち続ける能力です。動きが伴うためバランスを保つために必要な身体の機能は刻々と変化します。したがって人体には高い機能が求められます。

静的バランスと動的バランスを決定する要素

バランスという概念を理解して、効果的なリハビリテーションへと繋げるためには、バランス障害の要因を姿勢制御に基づいた機能別に分析することが求められます。

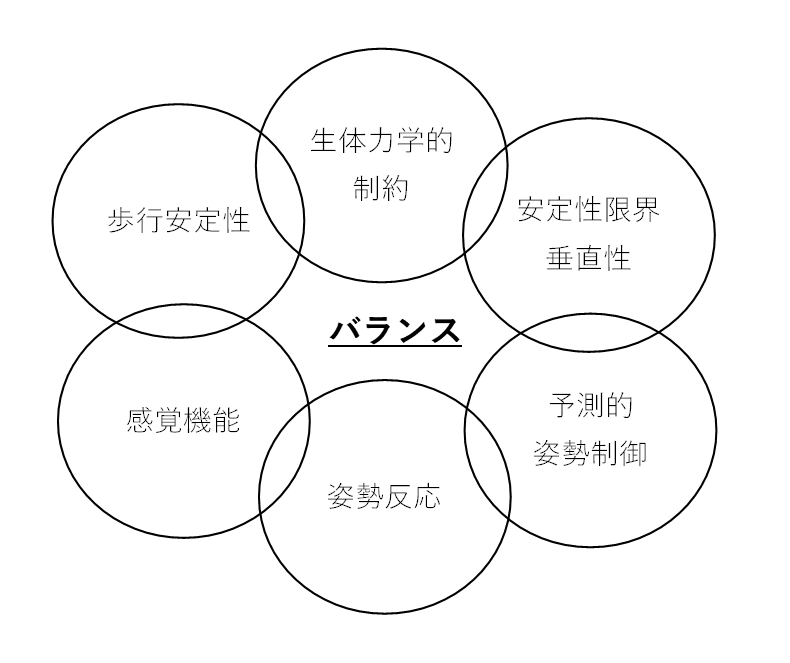

近年、バランスに関連する機能的な要因がシステムとして協調的に働くことでバランス能力が発揮されていると捉えるシステム理論モデルが提唱されており、Horak らは、バランス能力を以下の 6 つの姿勢制御機能のシステムとして示しております。臨床ではこれら 6 つの機能を総合的に評価する必要があります。

- 生体力学的な制約

- 安定性限界、垂直性

- 予測的姿勢制御

- 姿勢反応

- 感覚機能

- 歩行安定性

安定性限界(Stability limits)

安定性限界は、バランス能力の定義にかかわる重要な制御機能になります。安定性限界とは、支持基底面内で重心を前後左右に可能な限り動かせる能力であり、垂直性とは床面が傾いても重力方向へ適切に姿勢を修正する能力になります。

安定性限界の評価、すなわちバランスの評価方法として、Functional Reach Test (FRT)を挙げることができます。

予測的姿勢調節(APA)

運動を行う際には、必ずその運動に付随した姿勢をコントロールする機能が必要になります。姿勢をコントロールする機能としては代償性姿勢反応と予測的姿勢調節があります。

予測的姿勢調整は運動の開始や運動中の動作変更に先行して、最適な姿勢コントロールを予測的に行うためのシステムとなっています。これは、スポーツなどの運動は当然のこと、日常生活動作においても非常に重要になります。

例を挙げると、腕を上に挙げる動作ではどの方向に挙げたとしても、三角筋が先行して収縮を始めると報告されています。腕を上げる方向によっては、メインで働く筋肉は三角筋以外になりますが、三角筋による予測的姿勢調整により肩甲帯を安定させてから主動作筋の働きに繋げているということになります。

代償的姿勢反応(CPR)

外乱刺激後に Feedback 制御によって誘発される姿勢反応であり、外乱刺激から脊髄反射よりも遅い 70 〜 120 ms 後に姿勢筋活動が開始します。

高齢者のバランスについて

高齢者は一般的に若いときと比較し、バランス能力が低下し転倒リスクが高くなります。その要因としては、上述したバランスの 2 つの要素となる「静的バランス」と「動的バランス」の両者の能力が低下することが 1 つ挙げられます。

更に詳しく述べると「静的バランス」と「動的バランス」の中身である、バランスを決定する 6 つの要素「生体力学的な制約」「安定性限界、垂直性」「予測的姿勢制御」「姿勢反応」「感覚機能」「歩行安定性」が若いときと比較して低下するため、高齢者のバランス能力は低下します。

以上で説明したのはバランスに限定した話になりますが、実際には認知機能の低下であったり、老眼や白内障など、バランス以外の転倒に関係する要因も複合してくるため、より一層高齢者の転倒リスクは上昇することになります。

バランス機能低下に対するリハビリテーション

バランスの改善に向けたリハビリテーションは、「対象者自身のバランス能力を向上させるための介入」と「対象者のバランス能力に合わせて動作課題の難易度や環境を調整する介入」の2つの側面で進める必要があります。

「対象者自身のバランス能力を向上させるための介入」については、前述したHorak らによる、姿勢制御機能システムのどこに課題があるのかを評価して、対象者のバランス能力に合わせて不足した要素を高めていく運動が効果的となります。

「対象者のバランス能力に合わせて動作課題の難易度や環境を調整する介入」としては、歩行補助具の選定や住宅の環境整備などの外的要因に対する介入が効果的になります。

歩行補助具でいえば、T字杖を四点杖に変更するだけでも、低下したバランス能力を補って安全に歩行することができるようになる可能性があります。

環境についてはバランスを崩すことを誘発する外的要因を改善させることが効果的です。端がめくれた居間のカーペット、季節が変わって片付けられていない扇風機のコード、床に置いてある新聞などはバランスを崩すことを誘発する要因となります。

以上のように身体機能面と環境面のどちらにも目を向けることで、低下したバランス機能を補うことが可能となり、転倒リスクの軽減に繋がります。

バランスの評価方法

バランス能力の有能な評価方法を 2 種紹介させて頂きます。

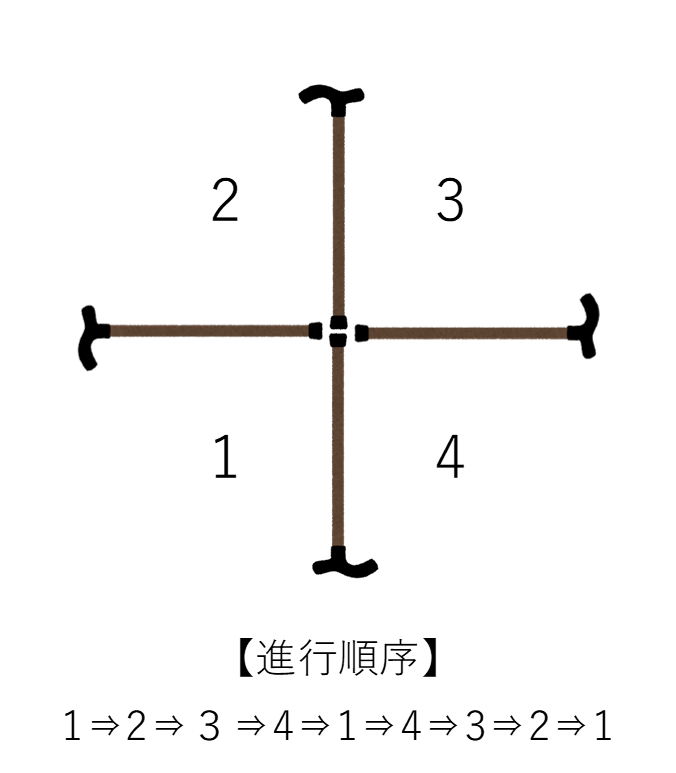

Four Square Step Test(FSST )

4本の杖 (床面からの高さ2cm)を十字に並べて4区画にわけます。前後左右にできるだけ素早く杖をまたぎながら移動して、往復する速度を測定します。

スタート位置は左手前の区画とし、時計回りに一周して左手前の区画に移動した後、続けて反時計回りに1周して左手前の区画に戻るまでの時間を計測します。

実施における説明としては 「杖にふれることなくできるだけ早く順序通りに移動してください」「両足をそれぞれの区画に接地させてください」「可能なかぎり身体の向きを変えずに前方を向い て行ってください」とお伝えします。

1回練習した後に、2回計測しタイムが早い方を記録とします。測定中に杖に接触したり、転倒を防ぐ介助が必要になった時は、測定し直しとします。

FSST については、他の記事で更に詳しくまとめておりますので、こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️ 【バランス:FSSTについての記事はこちらから】

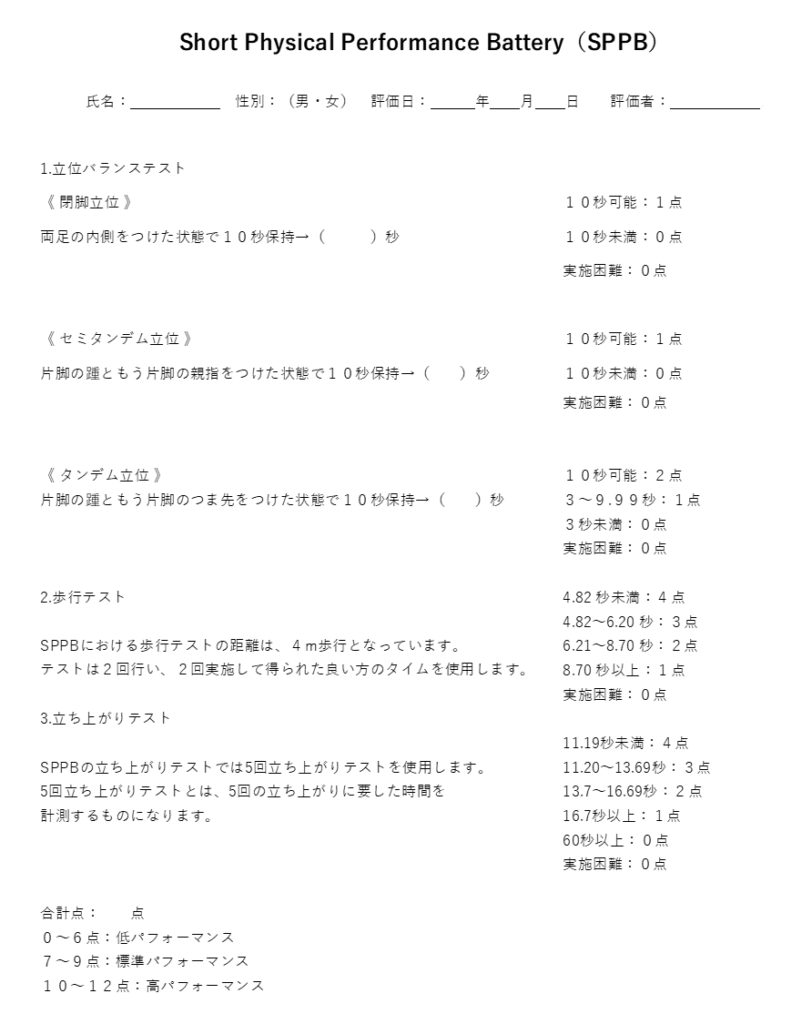

Short Physical Performance Battery(SPPB)

Short Physical Performance Battery(SPPB)は、立位バランス、歩行、立ち座り動作の 3 課題から成るパフォーマンステストになります。各課題の達成度を 0〜4 点で採点し、合計点を指標とします。

施行時間は 5 分程度と簡便であり、虚弱高齢者、高齢入院患者、心不全患者の身体機能の評価、死亡リスクの増大やADL低下の予測因子、介入効果のアウトカム指標として、国際的にも広く用いられております。

SPPB については、他の記事で更に詳しくまとめておりますので、こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️ 【SPPBについての記事はこちらから】

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

この記事では「バランスやバランス能力」をキーワードに考えを述べさせていただきました。

バランスは複合的な要因を含む概念であることから、バランス能力の改善のためのエクササイズ方法は多岐にわたります。レジスタンストレーニングだけで解決するようなものではなく、様々な視点からの介入が必要になります。

バランスについての理解を深め、効果的なリハビリテーションが実践できるようにしていきましょう!

参考文献

- 西守隆.バランスの評価.関西理学療法.3,2003年,p41-47.

- 長谷公隆.立位姿勢の制御.Jpn J Rehabil Med.VOL.43,NO.8,2006,p542-553.