いつも当サイト(rehabilikun blog)の記事をお読みいただき誠にありがとうございます。また、初めましての方はよろしくお願い致します。サイト管理者のリハビリくんです!

この記事は「身体計測の重要性」をキーワードに内容を構成しております。こちらのテーマについて、もともと関心が高く知識を有している方に対しても、ほとんど知識がなくて右も左も分からない方に対しても、有益な情報がお届けできるように心掛けております。それでは早速、内容に移らせていただきます。

栄養状態の評価方法の1つに身体計測が挙げられます。身体計測というと身長や体重が思い浮かぶと思いますが、身長や体重がわかるだけでもBMI、理想体重、体重減少率と様々な指標で栄養状態を判定することができます。

また、身体計測には腕や太ももの太さを測定したり、上腕三頭筋の皮下脂肪厚を測定するような項目もあります。これらは体内の状態を筋肉量や脂肪量で区分して、より詳細に栄養状態を評価することに役立ちます。病院などの医療機関でも当然、身体計測を有効に活用することができますが、在宅医療においてはより一層有効性が高まると考えられます。

在宅医療の特徴の1つとして、病院に入院中の環境と比較して、とにかく情報量が少ないという欠点があります。在宅医療においては、血液検査や画像検査などを行う機会が少なく、病院内の栄養管理と比べ、情報量が少なくなります。

そこで重宝するアセスメントが身体計測になります。身体計測は体重計やメジャー(巻尺)など家庭にあるような物品で実施することができます。計算が必要な項目もありますが、簡単な計算式と計測方法さえ理解すれば、情報が制限される外来や訪問リハビリでも大きな効果を発揮することができます。

身体計測の重要性は理解しているけど、身長・体重・BMIの計測に留まっている方、TSF(上腕三頭筋部皮下脂肪厚)の測定方法やAMA(上腕筋面積)、AMC(上腕筋囲)の算出方法がわからない方がいらっしゃると思います。そんな人のために、こちらの記事をまとめました!

今までに身体計測を一度も実施したことがない人でも、この記事を読むことで明日からの臨床で活用することができるようになることを目標にします。特に、下記のポイントを理解できるようにします。

- 身体組成を栄養管理にどう活かすのか?

- 身長・体重から求める指標には何がある?

- AC(上腕周囲長)、AMC(上腕筋囲)、AMA(上腕筋面積)について

- TSF(上腕三頭筋部皮下脂肪厚)について

こちらの記事で身体計測における理解を深め、臨床における栄養評価の一助として活用して頂けると幸いです。是非、最後までご覧になってください!

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士として働いていると、一般的な会社員とは異なるリハビリ専門職ならではの苦悩や辛いことがあると思います。当サイト(rehabilikun blog)ではそのような療法士の働き方に対する記事も作成し、働き方改革の一助に携わりたいと考えております。

理学療法士としての主な取得資格は以下の通りです

登録理学療法士

脳卒中認定理学療法士

褥瘡 創傷ケア認定理学療法士

3学会合同呼吸療法認定士

福祉住環境コーディネーター2級

【リハビリテーション専門職の転職サイト】

医療従事者となる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリテーション専門職は超高齢社会を突き進む本邦において必要不可欠な職種になります。

実際に近年では、理学療法士は 10,000 ~ 11,000 人程度、作業療法士は 4,000 ~ 5,000 人程度、言語聴覚士は 1,600 ~ 1,800 人程度、国家試験に合格しており、順調に有資格者数が増え続けています。

このように世の中から必要とされている反面、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の給与は他業界と比較して恵まれてるとはいえません。「賃金構造基本統計調査」から他業界と比較してみても2022 年度のリハビリテーション専門職の初任給平均額は 239,100 円となっており、満足できるものではありません。

また、給与の問題もありながら、リハビリテーション専門職は業界特有の激しい人間関係という荒波に揉まれながら業務にあたることになります。この人間関係で辛い思いをする人はかなり多いと考えられます。

このように、給与や人間関係、また福利厚生などを含めた恵まれた労働環境で働くためには転職が必要になることもあります。1 年目、すなわち始めての職場が恵まれた環境であればいうことありませんが、必ずしもそう上手くはいきません。

最近では転職サイトにも様々な種類のものがあり、どの転職エージェントを選択するか迷うと思います。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士におすすめしたい転職サイトは、他の記事で詳しくまとめています!《【理学療法士転職サイトランキング】おすすめ5選|リハビリ職の転職》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

身体組成と栄養評価

まず覚えておきたいことが、体重は全身のエネルギー状態を表す重要な栄養状態の指標になります。体重の増減があった場合、脂肪組織、骨格筋、内臓蛋白、細胞外液、どの区画が増減したのかを把握する必要があります。

身体を構成する細胞は、生涯にわたり体外から摂取した栄養素によって作りかえられます。身体の構成成分は、栄養状態によって変化することから、身体計測は直接的な栄養アセスメント法の1つといえます。

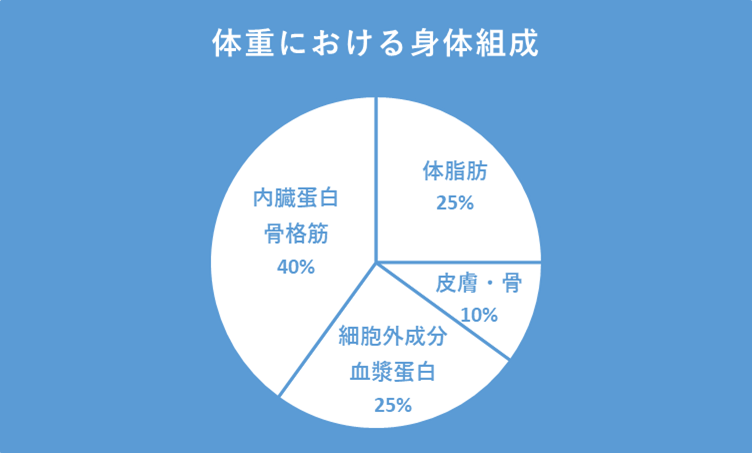

Blackburnらは、人体を体脂肪、皮膚・骨、細胞外成分、血漿蛋白、内臓蛋白、骨格筋に区分して、それぞれ割合も定めました。各区画に特有の指標を設定することで、各指標から栄養状態を総合的に評価することを可能としました。

上図の身体組成から、人の身体は、体脂肪(25%)、皮膚・骨(10%)、細胞外成分+血漿蛋白(25%)、内臓蛋白+骨格筋(40%)により100%となります。

身体組成から栄養アセスメント法を検討すると、体脂肪については上腕三頭筋皮下脂肪厚(TSF)を測定することで評価することができます。

同様に骨格筋については、上腕筋囲(AMC)や上腕筋面積(AMA)からモニタリングすることができます。上腕筋囲(AMC)や上腕筋面積(AMA)を算出するためには、上腕周囲長(AC)が必要になるため、計測としては上腕周囲長(AC)の測定が必要となります。

身体計測ではありませんが、血漿蛋白や内臓蛋白については、血清アルブミン、トランスフェリン、プレアルブミン、レチノール結合蛋白などの生化学検査値より評価することが可能となります。

身長・体重から求める指標

身長は通常、立位で身長計を用いて測定します。立位が取れない場合にはメジャーで頭頂部から足底までを計測します。

著しい脊椎の湾曲や下肢屈曲拘縮を認める場合には、通常の方法で測定しても、もともとの身長とはかけ離れた結果となることが予想されます。

このような場合には、「①頭頂」→「②乳様突起」→「③大転子」→「④膝関節外側中央点」→「⑤外果」→「⑥足底部」これらの基準点の距離を合計して身長とする石原法や膝高からの推定式を用いて身長や体重を算出する方法があります。

BMI(Body Mass Index)

BMIとは、体重と身長から算出される肥満度を表す体格指数になります。BMIの算出式は以下の通りになります。

BMI = 体重 kg ÷ (身長 m)2

日本肥満学会の定めた基準では 18.5 未満が「低体重(やせ)」、18.5 以上 25 未満が「普通体重」、25 以上が「肥満」で、肥満はその度合いによってさらに「肥満 1 度」から「肥満 4 度」に分類されます。

- 低体重:18.5 未満

- 普通体重:18.5 以上 25 未満

- 肥満 1 度:25 以上 30 未満

- 肥満 2 度:30 以上 35 未満

- 肥満 3 度:35 以上 40 未満

- 肥満 4 度:40 以上

各国で BMI と有病率や相対的死亡リスクとの関係について研究が行われており、BMI 18.5 以上 25 未満、あるいは 25 以上 30 未満でリスクが最低となる「 J 字型カーブ」を描くという報告が多く挙がっています。BMI の増加は糖尿病、脂質異常症、高血圧などと関連し、BMI の低下は消化器疾患、呼吸器疾患などと関連すると考えられています。

理想体重、%理想体重

日本肥満学会では、BMI 22 を理想体重とし、統計的に最も病気になりにくい体重と定めております。理想体重は以下の計算により算出することができます。

理想体重(kg))= (身長 m)2 × 22

理想体重は必要エネルギー量やたんぱく質必要量などの計算に欠かせない指標になります。また、現体重と理想体重の比率を表した「%理想体重」も栄養指標の1つとして活用されています。

%理想体重 = 現体重(kg) ÷ 理想体重(kg) × 100

%理想体重を用いた栄養状態の評価を下記に記載します。

- 90 %以上:正常

- 80 〜 90 %:軽度栄養障害

- 70 〜 80 %:中等度栄養障害

- 70 %以下:高度栄養障害

%平常時体重

原疾患発症前などの平常時の体重と現体重を比較して栄養状態の評価とします。%平常時体重の算出式は以下の通りになります。

%平常時体重 = 現体重(kg) ÷ 平常時体重(kg) × 100

- 85 〜 95 %:軽度栄養障害

- 75 〜 85 %:中等度栄養障害

- 75 %以下:高度栄養障害

%平常時体重を栄養状態の評価として使用するうえでの課題は、平常時の体重を覚えていない、答えられないということが多いことになります。情報源はご本人でなくても大丈夫ですので、ご家族から聴取することもあります。

体重減少率

体重を測定したときには、前回や以前の体重と比較することが重要になります。体重減少率とは、以前の体重と比較して、どのくらいの期間で何%体重が減っているかを調べるときに用います。算出式は以下の通りとなります。

体重減少率(%) = { 前回(以前)の体重 − 現在の体重 }÷ 前回(以前)の体重 × 100

体重の減少率も重要ですが、どのくらいの期間で減少してしまったのか、というところもポイントになります。下記の場合には有意の体重減少と判定し、栄養障害を考えた対策が必要になります。

- 1 週間:1 〜 2 %以上の体重減少

- 1 か月:5 %以上の体重減少

- 3 か月:7.5 %以上の体重減少

- 6 か月:10 %以上の体重減少

筋肉量や皮下脂肪量から求める指標

筋肉量の指標としてAC(上腕周囲長)、AMC(上腕筋囲)、AMA(上腕筋面積)、CC(下腿周囲長)が用いられます。

脂肪量の指標として TSF(上腕三頭筋部皮下脂肪厚)や SSF(肩甲骨下部皮下脂肪厚)が用いられます。

これらを測定して何を基準にものごとを考えればいいのかというと、「日本栄養アセスメント研究会 身体計測基準値検討委員会」が発表した「日本人の新身体計測基準値(JARD 2001)」が参考になります。

こちらは、2001 年に日本人を対象として実施されたもので、「身長」「体重」「BMI」「上腕周囲長」「下腿周囲長」「上腕三頭筋皮下脂肪厚」「肩甲骨下部皮下脂肪厚」「上腕筋囲」「上腕筋面積」の 9 項目についての基準値が性別及び年齢区分別に示されています。

身体計測によりAC(上腕周囲長)、AMC(上腕筋囲)、AMA(上腕筋面積)、CC(下腿周囲長)、TSF(上腕三頭筋部皮下脂肪厚)やSSF(肩甲骨下部皮下脂肪厚)を測定することで、日本人の新身体計測基準値(JARD 2001)と比較し、栄養状態を判定することができます。判定方法は以下の通りになります。

- 90%以上:正常

- 80〜90%:軽度栄養障害

- 60〜80%:中等度栄養障害

- 60%以下:高度栄養障害

AC(上腕周囲長)や CC(下腿周囲長)はメジャー(巻尺)を使って測定します。筆者の主観的な感覚になりますが、SECAというメジャーが使用感が良く、測定効率が向上しましたのでご紹介します。栄養アセスメントキットの 1 つにインサーテープという商品も販売されています。

TSF(上腕三頭筋部皮下脂肪厚)や SSF(肩甲骨下部皮下脂肪厚)の測定時に使用する器具は馴染みがない方もいらっしゃるかと思います。下記のような皮下脂肪測定器を使用します。

AC(上腕周囲長)とは

測定肢位は座位または仰臥位であり、測定する腕の肘を 90° 屈曲させて測定します。測定する位置は、肩峰から尺骨肘頭の中点にあたる位置になります。

皮膚を圧迫しない程度に輪を締め、皮膚が戻るのに合わせてテープを自然にゆるめた位置で 0.1 cmの近似値まで読み取り記録します。

計測した AC(上腕周囲長)は「日本人の新身体計測基準値(JARD2001)」と比較することができます。AC(上腕周囲長)の基準値はこちらの pdf から確認できます。

TSF(上腕三頭筋部皮下脂肪厚)とは

測定肢位は AC(上腕周囲長)と同様になります。座位または仰臥位で測定し、測定する腕の肘を 90° 屈曲させて測定させます。

肩峰から尺骨肘頭の中点にあたる位置に印をつけ、その印から 1cm 肩峰側に移動した位置の皮膚を脂肪層と筋肉部分を分離するようにつまみ上げて、印をつけた部位を皮下脂肪測定器で測定します。

計測した TSF(上腕三頭筋部皮下脂肪厚)は「日本人の新身体計測基準値(JARD2001)」と比較することができます。TSF(上腕三頭筋部皮下脂肪厚)の基準値はこちらの pdf から確認できます。

AMC(上腕筋囲)とは

AMC(上腕筋囲)はAC(上腕周囲長)とTSF(上腕三頭筋部皮下脂肪厚)の計測値から算出することができます。計算式は以下の通りになります。

AMC (cm) = AC (cm) – π × TSF (cm)

計算における注意点として、TSF(上腕三頭筋部皮下脂肪厚)の計測時の単位が mm となっておりますので、AMC(上腕筋囲)算出時には cm に修正するのを忘れないようにする必要があります。

算出した AMC(上腕筋囲)は「日本人の新身体計測基準値(JARD2001)」と比較することができます。AMC(上腕筋囲)の基準値はこちらの pdf から確認できます。

AMA(上腕筋面積)とは

AMA(上腕筋面積)は、AMC(上腕筋囲)と同様にAC(上腕周囲長)とTSF(上腕三頭筋部皮下脂肪厚)の計測値から算出することができます。計算式は以下の通りになります。

AMA (cm2 )= [ AMC (cm) ]2 ÷ 4π

算出した AMA(上腕筋面積)は「日本人の新身体計測基準値(JARD2001)」と比較することができます。AMA(上腕筋面積)の基準値はこちらの pdf から確認できます。

CC(下腿周囲長)とは

メジャー(巻尺)を用いて下腿の最も太い部分を下腿周囲長とします。

計測した CC(下腿周囲長)は「日本人の新身体計測基準値(JARD2001)」と比較することができます。CC(下腿周囲長)の基準値はこちらの pdf から確認できます。

握力測定

骨格筋における筋肉量の推定には、AMA(上腕筋面積)や AMC(上腕筋囲)が役立ちますが、筋力の質的評価としては握力を挙げることができます。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

この記事では「身体計測の重要性」をキーワードに考えを述べさせていただきました。

こちらの記事で身体計測における理解を深め、臨床における栄養評価の一助として身体計測を活用して頂けたら幸いでございます。

参考文献

- 望月弘彦.総論 身体計測の方法.日本静脈経腸栄養学会雑誌.Vol.32,No.3,2017,p1137-1141.

- 高﨑美幸.身体計測のアセスメント.日本静脈経腸栄養学会雑誌.Vol.32,No.3,2017,p1142-1147.