こんにちは!リハビリくんです!

この記事では「Basic Movement Scale:BMS」をキーワードに内容を整理していきます。

リハビリテーションの治療対象の1つに基本動作能力の改善を目標とすることがあります。この場合、基本動作を分析することによって得られた所見から、対象者の基本動作能力の問題点を抽出し、その原因を推論してアプローチ方法を立案することになるかと思います。

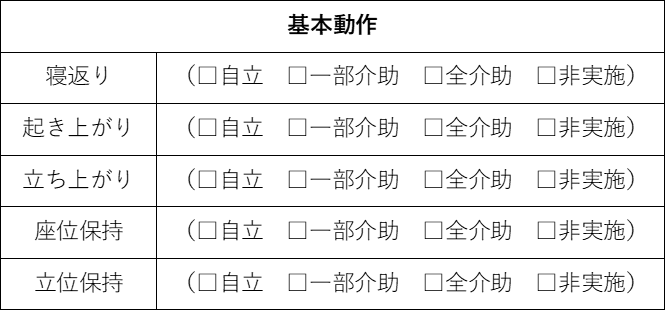

基本動作の評価というものは目視による動作分析(主観的な評価)となることが多く、セラピストの力量に左右されます。あるいは、「自立」「一部介助」「全介助」と段階づけたりしますが、評価内容が大まかなところがあります。

前述した評価方法よりも更に細かく判定できるといいのですが、動作能力を細分化するのは以外と難しく、基本動作能力の改善を目標としてリハビリテーションを実施したとしても、レベルの変化が分かりにくい場合があります。

そのため、基本動作の評価における引き出しを増やすために Basic Movement Scale:BMS について紹介したいと思います。この記事を読むことで下記の事項を理解できるようにしたいと思います。

- 基本動作の分析は難しい

- 基本動作の評価方法について

- Basic Movement Scaleとは?

- 9 つの評価項目と判定方法

こちらの記事が日々の診療での基本動作能力の評価や効果判定に、少しでもお力添えになれば幸いです。是非、最後までご覧になってください!

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士として働いていると、一般的な会社員とは異なるリハビリ専門職ならではの苦悩や辛いことがあると思います。当サイト(rehabilikun blog)ではそのような療法士の働き方に対する記事も作成し、働き方改革の一助に携わりたいと考えております。

理学療法士としての主な取得資格は以下の通りです

登録理学療法士

脳卒中認定理学療法士

褥瘡 創傷ケア認定理学療法士

3学会合同呼吸療法認定士

福祉住環境コーディネーター2級

【リハビリテーション専門職の転職サイト】

医療従事者となる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリテーション専門職は超高齢社会を突き進む本邦において必要不可欠な職種になります。

実際に近年では、理学療法士は 10,000 ~ 11,000 人程度、作業療法士は 4,000 ~ 5,000 人程度、言語聴覚士は 1,600 ~ 1,800 人程度、国家試験に合格しており、順調に有資格者数が増え続けています。

このように世の中から必要とされている反面、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の給与は他業界と比較して恵まれてるとはいえません。「賃金構造基本統計調査」から他業界と比較してみても2022 年度のリハビリテーション専門職の初任給平均額は 239,100 円となっており、満足できるものではありません。

また、給与の問題もありながら、リハビリテーション専門職は業界特有の激しい人間関係という荒波に揉まれながら業務にあたることになります。この人間関係で辛い思いをする人はかなり多いと考えられます。

このように、給与や人間関係、また福利厚生などを含めた恵まれた労働環境で働くためには転職が必要になることもあります。1 年目、すなわち始めての職場が恵まれた環境であればいうことありませんが、必ずしもそう上手くはいきません。

最近では転職サイトにも様々な種類のものがあり、どの転職エージェントを選択するか迷うと思います。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士におすすめしたい転職サイトは、他の記事で詳しくまとめています!《【理学療法士転職サイトランキング】おすすめ5選|リハビリ職の転職》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

動作分析はセラピストの力量によって左右される

寝返りや起き上がり、歩行等の基本動作は生活の中で基盤となる動作であり、リハビリテーションの治療対象の1つとなります。

リハビリテーションは、疾病などによって生じた課題を解決するために心身機能や活動制限、環境因子など多くの情報を基に対象者の状態像を把握し、課題解決に必要な要因を究明するなどして治療目標や介入内容などを立案する過程があります。

基本動作を治療対象とする場合も、動作を分析することによって得られた所見から、対象者の基本動作能力の問題点を抽出し、その原因を推論します。

臨床で動作分析を行う際には、目視によって対象者の動作を観察する方法を分析の入口とすることがほとんどだと思いますが、セラピストの経験年数や臨床能力の個人差などによって観察の要点や表現方法などの観察力が異なり、理学療法の介入効果そのものを左右すると考えられます。

基本動作能力評価の問題点

基本動作練習はリハビリテーションの中でも特に重要な訓練になると思います。基本動作能力の向上により活動と参加が拡大し、QOL の向上に繋がることも十分に考えられます。

しかし、前述したように基本動作の評価というものは目視による動作分析(主観的な評価)となることが多く、セラピストの力量に左右されやすいところがあります。

基本動作能力の評価において、能力を「自立」「一部介助」「全介助」で判定する方法があります。リハビリテーション実施計画書や生活機能チェックシート等の書式では、このような評価を行うことになっています。

非常にわかりやすいため判定を間違えないなどの良い面もありますが、動作能力の評価としてはかなり大雑把になってしまいます。自立を「100 % 自分で実行している」、全介助を「自分が行えるのは 0 %」とした場合、一部介助は「 1 ~ 99 % の実行状況」を占めることになります。

このような設定のため、リハビリテーションの実施により基本動作能力が向上した場合であっても上記の基本動作能力の判定方法に従うと、一部介助から変わらないということはよくある話になります。

そこで、基本動作能力をもう少し細分化して表すことができる Basic Movement Scale:BMS について紹介したいと思います。

Basic Movement Scale(BMS)とは

Basic Movement Scale(BMS)は生活の中で基盤となる基本動作能力を測定する指標になります。

基本動作とは、それ自体は目的をもった行為ではなく、個人の日常生活上の活動や行為を遂行するための手段として利用された場合に機能し、意義をもつとされています。

Basic Movement Scale(BMS)は、寝返りや乗り移りなど 9 項目の基本動作から構成されています。上肢活用有無による動作遂行可否および 5 点から 1 点の 5 段階評定を判定尺度に用いるとともに、イラストによる動作の視覚化によって使用者および第三者の理解が得られやすいことが特徴の一つに挙げられます。

Basic Movement Scale(BMS)の各項目の判定方法はこちらの外部サイトから pdf で確認することができます。イラストつきで大変わかりやすい資料となっております。

Basic Movement Scale(BMS)評価項目

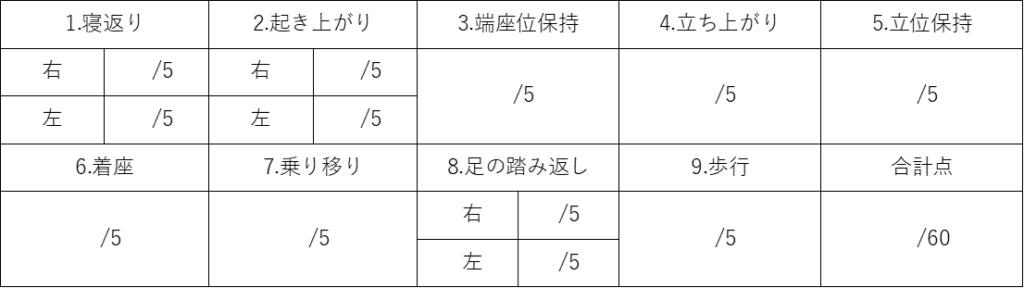

- 寝返り(左右それぞれ測定)

- 起き上がり(左右それぞれ測定)

- 端座位保持

- 立ち上がり

- 立位保持

- 着座

- 乗り移り

- 足の踏み返し(左右それぞれ測定)

- 歩行

左右それぞれで測定する項目が 3 項目ありますが、日常的に最も多く行う方向を実用側、それとは反対方向を非実用側として評価します。

Basic Movement Scale(BMS)評価方法

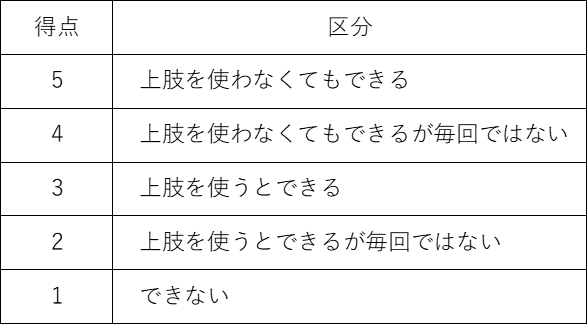

BMSの判定尺度は、5 点から 1 点の 5 段階評定となります。5 点に近づくほど能力が高く、1 点に近づくほど能力が低いことを指します。

評価対象となる動作が 9 項目、そのうち左右それぞれ評価する項目が 3 項目あるため、最低点が 12 点、最高点 60 点となります。

「上肢を使う」とは、手すりやベッドなどの物につかまることや床面を手足で押すなどによって動作遂行を明らかに補助していることを指します。

このルールについて、動作中の自然な上下肢の動きについては含まないこととします。例えば、左側からの起き上がり動作で、頭部や上半身が床面から離れる時の左手や左肘で床を押す行為は、正常動作に当てはまる自然な動きとなるため「上肢を使う」に該当しません。

Basic Movement Scale(BMS)カットオフ値

Basic Movement Scale(BMS)は最低点が 12 点、最高点が 60 点の基本動作能力の指標となります。Basic Movement Scale(BMS)を活用したカットオフ値としては以下のような報告があります。

【回復期リハビリテーション病棟における端座位自立の可否】

Basic Movement Scale(BMS)の合計点が 32 点以上(感度 85 %、特異度 80 %、AUC:0.87)

出典:濱崎,航大,森健次郎,笹原順哉,井上亮子,山田麻和.回復期リハビリ病棟における Basic Movement Scale を用いた端座位の自立判定.九州理学療法士学術大会2019.

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

この記事では「Basic Movement Scale:BMS」をキーワードに考えを述べさせていただきました。

こちらの記事が日々の診療での基本動作能力の評価や効果判定に、少しでもお力添えになれば幸いです。

基本動作能力を評価する指標としては、ABMS-2(Ability for Basic Movement Scale)も有用なアセスメントになります。ABMS-2(Ability for Basic Movement Scale)については、他の記事で詳しくまとめています!《【ABMS-2:基本動作の評価尺度】5種類の基本動作を6段階評価》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

参考文献

- 森勇.高橋泰.浜崎満治.山田翔梧,基本動作能力を測定するための基本動作指標 (Basic Movement Scale)第 1版の開発.理学療法学.2015年,第42巻,第5号,p434-441.

- 濱崎,航大,森健次郎,笹原順哉,井上亮子,山田麻和.回復期リハビリ病棟における Basic Movement Scale を用いた端座位の自立判定.九州理学療法士学術大会2019.