当サイト(rehabilikun blog)にお越し頂きありがとうございます。

サイト管理者のリハビリくんと申します。

理学療法士として以下の経験と実績を持つリハビリくんが解説します♪

高齢者の低栄養

高齢者は成人と比較して低栄養になりやすくなります。低栄養になる理由としては、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。

まず、加齢に伴い食欲の減退は少なからず生じます。また、社会的要因による孤食、疾病要因により多数の薬剤を処方されていることについても低栄養と密接な関係があります。

摂食・嚥下障害についても高齢者特有の症状であり低栄養リスクを高める重大な問題となります。義歯不調や歯周病などの口腔内問題、嚥下機能の低下などにより、食事摂取量が低下することは少なくありません。

高齢者が低栄養状態になる要因をまとめると以下のようになります。

【社会的要因】

- 貧困、独居(孤食)、介護不足

【精神・心理的要因】

- 認知機能低下、うつ、誤嚥や窒息の恐怖感

【疾病要因】

- 臓器不全、炎症・悪性腫瘍、薬物副作用、歯科的問題、摂食・嚥下障害、ADL 障害、疼痛、消化管の問題

【加齢要因】

- 味覚障害、嗅覚障害、食欲低下

【その他】

- 食形態の問題、栄養に関する誤った情報

ここまでで、高齢者が低栄養になりやすいことを解説してきましたが、低栄養とは高齢者にとって回避しなければいけない状態の 1 つになります。

高齢者が低栄養に陥ると様々な健康障害を引き起こします。在宅生活が困難となり、入院の可能性が高まることや、生命予後のリスクになることが報告されています。低栄養がもたらす主な弊害を以下にあげます。

- 免疫異常(肺炎、尿路感染症、蜂窩織炎、インフルエンザ等)

- 褥瘡形成

- 貧血

- 骨粗鬆症

- 薬剤代謝の変動

- 呼吸機能の低下

- サルコペニア、フレイル

低栄養は免疫機能を低下させ、感染症のリスクを上昇させます。また、皮下脂肪や筋肉量の減少により褥瘡を発生しやすくするだけではなく、骨塩量が減少することで骨粗鬆症にも繋がります。

食事摂取量が減少するとエネルギーバランスは負の状態になり、栄養素でいえば鉄分の不足から貧血、タンパク質の不足により骨格筋の筋タンパクの合成が低下し、骨格筋の減少すなわちサルコペニアを促進させます。

サルコペニアが進行していくと、日常生活で必要不可欠となる歩行やトイレなどにも影響が現れ、やがて心身が疲れやすく弱った状態であるフレイルという状態に至ります。

以上のように高齢者は低栄養になりやすく、低栄養は高齢者に様々な健康被害をもたらします。低栄養状態にさせないための栄養管理、低栄養状態であるのであれば進行させないための栄養管理が医療や福祉において求められています。

高齢者の栄養評価

栄養評価法は主にスクリーニングとアセスメントに分類することができます。

スクリーニングはより簡便に短時間で多くの対象者に行えるものであり、アセスメントは患者の栄養状態を種々の栄養指標を用いて客観的に把握し、栄養管理計画の立案、およびその効果を監 視・追跡することが目的となります。

栄養スクリーニングと栄養アセスメントの違いについては、他の記事で詳しくまとめています!《【栄養スクリーニングと栄養アセスメント】両者の違いとODAの解説》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

高齢者の栄養状態の指標の中でも重要になるのは身体計測から得ることができる情報になります。

身体計測では body mass index(BMI)、体重減少率、上腕周囲長、上腕三頭筋部皮下脂肪厚、下腿周囲長、握力などを測定することができます。

身体計測から分かる内容に加え、血液検査、食事摂取量と内容、日常生活の状況などを含めた包括的な評価を行うことが高齢者の栄養評価において必要となります。

以上で説明したスクリーニングとアセスメントが複合された高齢者の包括的栄養評価法が MNA®(Mini Nutritional Assessment)になります。

MNA®(Mini Nutritional Assessment)

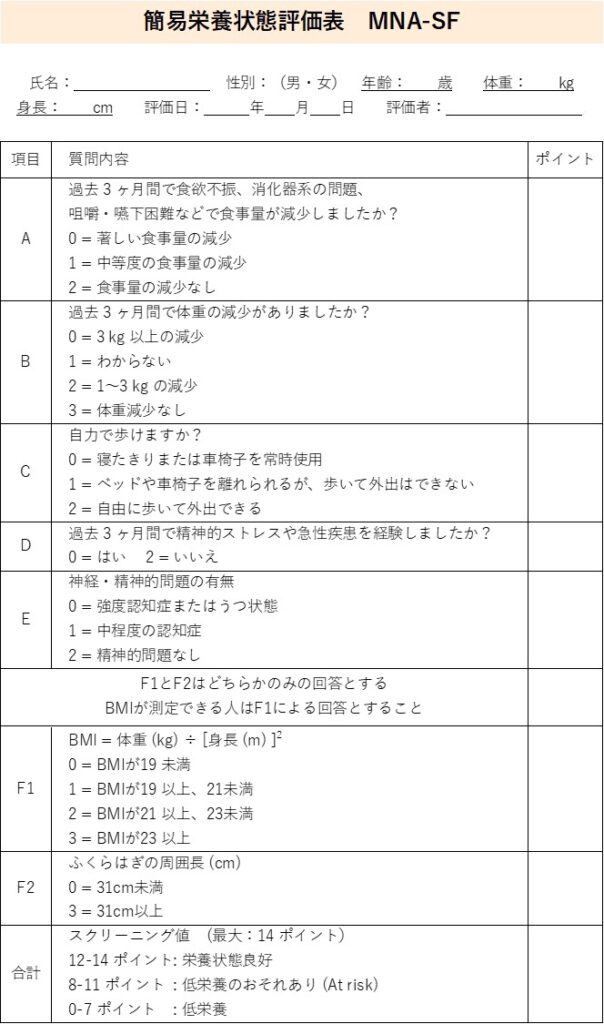

MNA®は簡易栄養状態評価表とも呼ばれ、聞き取りと身体計測によって評価を行う 2 段階構成の栄養評価表となります。

第 1 段階では栄養スクリーニングとして A ~ F の 6 項目について評価を行います。6 項目の合計得点範囲は 0 ~ 14 点となり、得点が低いほど低栄養のリスクが高いことを意味します。第 1 段階で合計点が 12 点以上の場合「栄養状態良好」という判定になります。

第 1 段階で合計点が 11 点以下の場合には「低栄養の恐れあり」という判定になり、第 2 段階での評価に移行します。

第 2 段階では栄養アセスメントとして G ~ R の 12 項目について評価を行います。12 項目の得点範囲は 0 ~ 16 点となります。第 1 段階と第 2 段階を合わせた得点範囲は 0 ~ 30 点となり、こちらの得点で栄養状態を総合的に判定します。

MNA® 評価項目 スクリーニング(A ~ F)

MNA®のスクリーニングは 6 項目で構成されており、6 項目の合計得点範囲は 0 ~ 14 点となります。得点が低いほど低栄養のリスクが高いことを意味します。

A:食事摂取量

過去 3 ヶ月間で食欲不振、消化器系の問題、 咀嚼・嚥下困難などで食事量が減少しているのかを評価する項目になります。

- 0 点 = 著しい食事量の減少

- 1 点 = 中等度の食事量の減少

- 2 点 = 食事量の減少なし

B:体重減少

過去 3 ヶ月間で体重が減少しているのかを評価する項目になります。

- 0 点 = 3 kg 以上の減少

- 1 点 = わからない

- 2 点 = 1 ~ 3 kg の減少

- 3 点 = 体重減少なし

C:歩行

自力で歩くことができるのか、活動範囲はどの程度になっているのかを評価する項目になります。

- 0 点 = 寝たきりまたは車椅子を常時使用

- 1 点 = ベッドや車椅子を離れられるが、歩いて外出はできない

- 2 点 = 自由に歩いて外出できる

D:3ヶ月以内の急性疾患

過去 3 ヶ月間で精神的ストレスや急性疾患を経験しているのかを評価する項目になります。

- 0 点 = はい

- 2 点 = いいえ

E:精神的問題

神経・精神的問題(認知症やうつ状態)の有無を評価する項目になります。

- 0 点 = 強度認知症またはうつ状態

- 1 点 = 中程度の認知症

- 2 点 = 精神的問題なし

F:BMI or 下腿周囲長

適正体重と比較して現体重が適切なのかを BMI(Body Mass Index)から判断する項目になります。

- 0 点 = BMI が 19 未満

- 1 点 = BMI が 19 以上、 21 未満

- 2 点 = BMIが 21 以上、23 未満

- 3 点 = BMI が 23 以上

体重が測定できないなどの理由で BMI が計測できない場合は、下腿周囲長を利用した評価に置き換えても良いとされています。

- 0 点 = 31 cm 未満

- 3 点 = 31 cm 以上

MNA® 評価項目 アセスメント(G ~ R)

MNA®のアセスメントは 12 項目で構成されており、12 項目の合計得点範囲は 0 ~ 16 点となります。得点が低いほど低栄養のリスクが高いことを意味します。

G:生活の自立

生活は自立しているのか、についてを施設入所や入院をしているかどうかで判断する項目になります。

- 0 点 = いいえ

- 1 点 = はい

H:4 種類以上の薬

1 日に 4 種類以上の処方薬を服用しているのかを確認して、ポリファーマシー(薬の多剤服用)について評価する項目になります。

- 0 点 = はい

- 1 点 = いいえ

疾病の治療に必要となる薬ですが、服薬する薬剤の種類によっては、抑うつ、食欲低下、便秘、下痢などの副作用があります。

先行研究においても、ポリファーマシー(薬の多剤服用)は低栄養リスクを高めると報告されています。

I:痛み/潰瘍の有無

皮膚を押して痛いところ、または皮膚潰瘍を認めるのかを評価する項目になります。

- 0 点 = はい

- 1 点 = いいえ

低栄養状態では皮膚のバリア機能も破綻するため、乾燥して脆弱な皮膚となります。このような脆弱な皮膚は、外力による侵襲を受けやすいため皮膚潰瘍を起こしやすくなります。

J:1 日の食事回数

1 日に何回食事を摂取しているのかを評価する項目になります。

- 0 点 = 1 回

- 1 点 = 2 回

- 2 点 = 3 回

K:蛋白質摂取(乳製品、豆/卵、肉/魚)

どんな蛋白質を、どのくらい摂っているのかを評価する項目になります。

- 乳製品(牛乳、チーズ、ヨーグルト)を毎日 1 品以上摂取 → はい□ いいえ□

- 豆類または卵を毎週 2 品以上摂取 → はい□ いいえ□

- 肉類または魚を毎日摂取 → はい□ いいえ□

「はい」の該当項目で採点を行います。

- 0 点 = 0 ~ 1 項目

- 0.5 点 = 2 項目

- 1.0 点 = 3 項目

L:果物/野菜を毎日 2 品以上

果物または野菜を毎日 2 品以上摂取しているのかを評価する項目になります。

- 0 点 = いいえ

- 1 点 = はい

M:水分

水分(水、ジュース、コーヒー、茶、牛乳など)を 1 日どのくらい飲んでいるのかを評価する項目になります。

- 0.0 点 = コップ 3 杯未満

- 0.5 点 = 3 杯以上 5 杯未満

- 1.0 点 = 5 杯以上

N:食事の介助

食事の状況について評価する項目になります。

- 0 点 = 介護なしでは食事不可能

- 1 点 = 多少困難ではあるが自力で食事可能

- 2 点 = 問題なく自力で食事可能

O:栄養状態の自己評価

自分の栄養状態をどう思っているのか確認する項目になります。

- 0 点 = 自分は低栄養だと思う

- 1 点 = わからない

- 2 点 = 問題ないと思う

P:健康状態の自己評価

同年齢の人と比べて、自分の健康状態をどう思っているのか確認する項目になります。

- 0.0 点 = 良くない

- 0.5 点 = わからない

- 1.0 点 = 同じ

- 2.0 点 = 良い

Q:上腕周囲長

骨格筋量の指標となる上腕周囲長を評価する項目になります。測定位置は利き手と反対側の上腕中央部になります。

- 0.0 点 = 21 cm 未満

- 0.5 点 = 21 cm 以上、22 cm 未満

- 1.0 点 = 22 cm 以上

R:下腿周囲長

骨格筋量の指標となる下腿周囲長を評価する項目になります。メジャーなどを用いて下腿の最も太い部分で下腿周囲長を計測します。

- 0 点 = 31 cm 未満

- 1 点 = 31 cm 以上

MNA® 評価方法

MNA® の第 1 段階では栄養スクリーニングとして A ~ F の 6 項目について評価を行います。

A ~ F の 6 項目の合計得点範囲は 0 ~ 14 点となります。合計点が 12 点以上の場合「栄養状態良好」という判定に至り、その時点で評価は終了となります。

第 1 段階で合計点が 11 点以下の場合には「低栄養の恐れあり」という判定になり、第 2 段階での評価に移行します。

第 2 段階では栄養アセスメントとして G ~ R の 12 項目について評価を行います。12 項目の得点範囲は 0 ~ 16 点となります。

第 1 段階と第 2 段階を合わせた得点範囲は 0 ~ 30 点となり、こちらの得点で栄養状態を総合的に判定します。

- 栄養状態良好 :24 ~ 30 点

- 低栄養の恐れあり:17 ~ 23.5 点

- 低栄養 :17 点未満

MNA® 評価用紙

MNA®– SF の評価表が必要な方はこちらからどうぞ☺

短縮版ではなく、MNA®はこちらからどうぞ☺

MNA® 課題や欠点

MNA®は経口摂取ができない対象者には回答できない項目があります。

同様に、コミュニケーション障害または高度の認知機能障害が存在すると、回答できない項目があることが課題となります。

聞き取りによる評価は簡便である反面、こういったデメリットも存在します。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

この記事では「MNA®」をキーワードに解説させて頂きました。

こちらの記事を読むことで MNA® についての理解が深まり、臨床に欠かすことができないリハビリ×栄養管理の一助へとなれば幸いです。

参考文献

- 葛谷雅文.高齢者の栄養評価と低栄養の対策.日本老年医学会雑誌.40巻,3号,2003:5,p199-203.

- 百崎良,安保雅博.リハビリテーションにおける栄養スクリーニング.Jpn J Rehabil Med .2017,54,p82-86.

- 葛谷雅文.低栄養、栄養障害.日本老年医学会雑誌.48巻,6号,2011:11,p659-661.