いつも当サイト(rehabilikun blog)の記事をお読みいただき誠にありがとうございます。また、初めましての方はよろしくお願い致します。サイト管理者のリハビリくんです!

この記事は「低栄養の分類」をキーワードに内容を構成しております。こちらのテーマについて、もともと関心が高く知識を有している方に対しても、ほとんど知識がなくて右も左も分からない方に対しても、有益な情報がお届けできるように心掛けております。それでは早速、内容に移らせていただきます。

栄養管理の重要性は極めて高く、リハビリテーションに栄養管理はなくてはならないものとなります。低栄養および栄養障害は本邦の高齢者に認める頻度が高い症状の 1 つとなりますが、栄養障害は低栄養を認めるかどうか?という評価も重要になる一方、なぜ栄養障害が発生しているのか?という原因を究明することも重要になります。

こちらの記事を読むことで低栄養や栄養障害についての理解が深まり、臨床に欠かすことができない、リハビリ × 栄養管理の一助へとなれば幸いです。是非、最後までご覧になってください!

【簡単に自己紹介】

30代の現役理学療法士になります。

理学療法士として、医療保険分野と介護保険分野の両方で経験を積んできました。

現在は医療機関で入院している患者様を中心に診療させていただいております。

臨床では、様々な悩みや課題に直面することがあります。

そんな悩みや課題をテーマとし、それらを解決するための記事を書かせて頂いております。

理学療法士としての主な取得資格は以下の通りです

登録理学療法士

脳卒中認定理学療法士

褥瘡 創傷ケア認定理学療法士

3学会合同呼吸療法認定士

福祉住環境コーディネーター2級

【理学療法士の転職はマイナビコメディカル】

理学療法士は 2013 年頃より毎年 10,000 人程度が国家試験に合格し続けています。これは医療系の専門職の中では看護師に次ぐ有資格者の増加率となっており、1966 年にはじめての理学療法士が誕生した歴史の浅さを考えれば異例の勢いと言えます。

人数が増えることは組織力の強化として良い要素もありますが、厚生労働省からは 2019 年の時点で理学療法士の供給数は需要数を上回っていると報告されており、2040 年度には理学療法士の供給数は需要数の約 1.5 倍になると推測されています。このような背景もあり、理学療法士の給与、年収は一般職と比較して恵まれているとはいえず、多くの理学療法士の深刻な悩みに繋がっています。

しかし、給与や年収などは職場や企業に大きく左右されるものです。今、働いている環境よりも恵まれた、自分が納得できる労働環境は高い確率で身近にあります。100 歳まで生きるのが当たり前といわれる時代を豊かに生きるためには、福利厚生や退職金制度なども考慮して就職先を決定するべきです。しかし、理学療法士が増え続けていくことを考慮すると恵まれた労働環境も次第に少なくなっていくことが予想されます。だからこそ、今のうちに自分が理学療法士として働く上で納得できるような就職先を探すべきではないでしょうか?

こちらで紹介する「マイナビ」は人材紹介サービスとして超大手企業であり、誰しもが耳にしたことがあると思います。「マイナビ」は一般職向けの転職支援だけではなく、医療従事者を対象にした「マイナビコメディカル」を手掛けております。個人情報の取り扱いなども含めて厚生労働省に認可された「マイナビコメディカル」には安心感と信頼性がありますし、転職支援の質も確かなものになります。1分で登録可能であり、住んでいる地域の周辺の転職先情報を簡単に確認することもできるため、今の自分の待遇と比較してみる目的も含めて、一度ご利用してみるのはいかがでしょうか?

マイナビコメディカルについては、他の記事で詳しくまとめています!《【マイナビコメディカルの評判と退会方法】理学療法士の転職おすすめ》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

PEM(たんぱく質・エネルギー欠乏症)

臨床で観察される栄養障害の多くは、1 つの栄養素の欠乏や不均等に基づくものよりも、数種類の栄養素が複合して欠乏するために惹起される栄養障害が大半を占めます。

その中でも特に問題になるのが、蛋白質の欠乏とエネルギーの欠乏が複合して起こる PEM(protein energy mainutrition) になります。

PEM は日本語で、たんぱく質・エネルギー欠乏症あるいは、たんぱく質・エネルギー低栄養状態と呼ばれています。

また、PEM の病態は複雑であることから、蛋白質やエネルギーの摂取量不足による栄養障害である原発性 PEM と、侵襲や悪液質を生じる疾患による栄養障害である二次性 PEM に分類されます。

原発性 PEMは、マラスムス、クワシオルコル、両者の混合型(マラスムス型クワシオルコル)に分類されます。

栄養障害の概念は時代とともに変遷しています。

以前は典型的な低栄養の病態として、マラスムスとクワシオルコルの 2 つが基本でありましたが、低栄養の研究が進んだ現在、高齢者の低栄養をマラスムス型とクワシオルコル型だけで説明しきれなくなっています。

マラスムスとクワシオルコルは主に発展途上国の小児に認める栄養障害になります。そのため、日本の成人や高齢者の栄養障害に、マラスムスとクワシオルコルの考え方をそのまま当てはめることは困難となります。

その結果、原発性 PEM(マラスムス、クワシオルコル) と二次性 PEM(侵襲、悪液質)に区別する考え方が提唱され、現在ではこの考え方が主流となっています。

PEM の診断基準

2008 年に国際腎栄養代謝学会より,PEW の診断基準が提唱されています。

診断基準は 4 つのカテゴリーから構成され、1 つ以上の項目を満たすカテゴリーが 3 つ以上あれば PEW と診断されます。

【生化学的検査】

- 血清アルブミン < 3.8 g/dL(BCG 法で測定)

- 血清プレアルブミン < 30 mg/dL(血液透析患者のみ)

- 総コレステロール < 100 mg/dL

【体格】

- BMI < 23 kg/m2(アジア人では低い)

- 意図しない体重減少:3 カ月で 5 % 以上、6 カ月で 10 % 以上

- 体脂肪率 < 10 %

【筋肉量】

- 筋肉量の減少:3 カ月で 5 % 以上、6 カ月で 10 % 以上

- 前腕筋周囲面積:基準値の 50 % 範囲以内で 10 % 以上の減少

- クレアチニン産生速度の低下

【食事摂取量】

- たんぱく質摂取量:意図的でなく、0.8 g/kg/day 未満(透析)または 0.6 g/kg/day 未満 (CKD ステージ 2 ~ 5)が少なくとも 2 カ月以上持続している

- エネルギー摂取量:意図的でなく、25 kcal/kg/day 未満が少なくとも 2 カ月以上持続する

マラスムスとクワシオルコル

原発性 PEMとは、マラスムス、 クワシオルコル、両者の混合型(マラスムス型クワシオルコル)の 3 つに分類することができます。

【マラスムスの特徴】

- 長期間にわたる蛋白質とエネルギーの摂取量不足

- 骨格筋や貯蔵脂肪が崩壊し体重が減少する

- アルブミンなどの血清蛋白は比較的保たれる

- 浮腫、腹水は認めないことが多い

【クワシオルコルの特徴】

- エネルギーの摂取量は十分であるが、蛋白質の摂取量が不足している

- 骨格筋からのアミノ酸放出と脂肪組織からの遊離脂肪酸放出が抑制され、血清蛋白の低下から浮腫、腹水が出現する

- 脂肪肝を合併することが多い

- 骨格筋や脂肪組織は比較的保たれるため、体重は減少しても軽微であることが多い

- 内臓蛋白の著減が特徴になる

【混合型(マラスムス型クワシオルコル)】

- 混合型では、マラスムス、クワシオルコル両者の要素を認める

ここまでで、栄養障害が原発性 PEM(マラスムス、クワシオルコル) と二次性 PEM(侵襲、悪液質)に分類されていること、マラスムスとクワシオルコルの概要についての理解を深めることができたと思います。

2009 年に Jensen らは成人低栄養を病因別に整理し 、炎症の有無と程度を基に以下の 3 つの概念で示すことを提唱しております。

- 飢餓(エネルギーと蛋白質の摂取量不足)

- 慢性疾患(がん、慢性心不全、慢性閉塞性肺疾患、慢性腎不全など)

- 急性疾患・損傷(手術、急性感染症、多発外傷など)

Jensen らの考えは栄養障害を捉えるうえで非常にわかりやすいものとなります。Jensen らの考えと原発性 PEM、二次性 PEM を組み合わせると栄養障害を以下のように整理することができます。

- 飢餓(原発性 PEM)

- 悪液質(がんや慢性心不全、慢性腎不全、自己免疫疾患などの慢性疾患を背景とした栄養症障害)

- 侵襲(手術、外傷、骨折、感染症、熱傷など)

栄養障害に対して適切な対策を講じるためには、栄養障害の原因を突き止めることが最も重要となります。次項にて栄養障害の原因となる「飢餓」「悪液質」「侵襲」について解説していきます。

飢餓

飢餓とは、エネルギー摂取量がエネルギー消費量より少ない状態が続き、栄養不良となることを意味します。

国際連合食糧農業機関では、エネルギー摂取量が基礎エネルギー消費量の 1.54 倍に 満たない人々を飢餓と定義しています。

基礎エネルギー消費量を算出する方法はいくつかありますが、最も有名なものが「Harris-Benedict」の公式を使用した算出方法になります。

基礎エネルギー消費量を算出する計算式は性別によって異なりますので注意が必要です。

男性:66.47 + (13.75 × 体重) + (5 × 身長) – (6.76 × 年齢)

女性:665.1 + (9.56 × 体重) + (1.85 × 身長) – (4.67 × 年齢)※ 体重:kg 身長:cm 年齢:歳【ハリス-ベネディクトの式とは】

飢餓の場合、体外からのエネルギー供給(経口摂取+ 経管栄養+静脈栄養)が不足しているため、体内の糖質、脂質、 蛋白質を分解することで生体に必要なエネルギーを産生することになります。

短期の飢餓では、肝臓のグリコーゲンを分解することで対処しようとしますが、グリコーゲンは 12 ~ 24 時間で枯渇するため、その後も飢餓状態が続くようであれば蛋白質と脂質を分解してエネ ルギーを産生します。

人の身体の中で蛋白質は筋肉に多く貯蔵されています。そのため、飢餓状態に陥ると筋肉内の蛋白質が脂肪とともに分解され減少していきます。

さらに飢餓が悪化していくと、免疫能の低下、創傷治癒遅延、臓器障害を来します。最終的には、除脂肪体重(LBM)の 30 ~ 40 %を失うと窒素死や餓死に至ると考えられています。

レジスタンストレーニングで筋肉量を増やすには、筋肉合成に必要な原材料であるアミノ酸や細 胞膜に必要な脂質だけでなく、エネルギーが必要 になります。

しかし飢餓では、原材料のアミノ酸、脂質、エネルギーがすべて不足しております。つまり、飢餓の時にレジスタンストレーニングを行っても、筋肉の蛋白質をさらに分解させることになるため、飢餓状態でのレジスタンストレーニングは禁忌となります。

実際に臨床では飢餓状態といえる場面によく遭遇します。例えば、経口接種もしくは経鼻経管栄養を実施している患者様が誤嚥性肺炎を発症し、禁食になるようなことは、警戒していたとしても日常的に起こってしまうことだと思います。

この場合、1 週間程度は末梢点滴管理で抗生剤を行いながら肺炎の改善に努めることがあると思います。しかし、肺炎の改善が思わしくなく末梢点滴管理が継続され、低栄養を引き起こしたのであれば、その状態は飢餓といえます。

このような状況にも関わらず何も考えずに運動療法を継続して、レジスタンストレーニングを行った場合、筋力がつかないどころか筋肉の分解を助長してしまいます。そのため、低栄養の原因を考えてリハビリテーションを行う必要があります。

リハビリテーションと栄養については、他の記事で詳しくまとめておりますので、こちらもご覧になって頂けると幸いです☺️ 【リハ栄養についての記事はこちらから】

悪液質

悪液質については低栄養を考えるときには必要不可欠な言葉になりますが、悪液質という言葉について馴染みがない方も多いかと思います。

悪液質とは cachexia(カヘキシア)ともいい、がんや慢性心不全、慢性腎不全、自己免疫疾患などの慢性疾患を背景とした低栄養であり、骨格筋量の低下を特徴とします。

ヨーロッパ緩和ケア共同研究では、悪液質を以下のように定義しています。

「悪液質は多くの要因による症候群である。従来の栄養サポートでは十分な回復が難しい骨格筋減少の進行を認める。脂肪は喪失することもしないことも ある。食思不振や代謝異常の併発で蛋白とエネルギーのバランスが負になることが、病態生理の特徴である。」

出典:EPCRC(European Palliative Care Research Collaborative)

悪液質の原因疾患には、がん、慢性感染症(結核・AIDS)、膠原病(関節リウマチ)、慢性心不全、慢性腎不全、慢性呼吸不全、慢性閉塞性肺疾患、肝不全、炎症性腸疾患などが挙げられます。

これらの疾患を有する障害者や高齢者に低栄養を認める場合に悪液質の存在を疑う必要があります。

悪液質は多くの要因による症候群であり、複雑な病態からエネルギーバランスが負の状態に陥ります。飢餓とは異なり適切なエネルギー摂取量を投与するだけでは、栄養状態の改善に至らない可能性があります。そのため、飢餓と悪液質の鑑別が 重要になります。

侵襲

侵襲とは、生体の内部環境の恒常性を乱す可能性がある刺激になります。

具体的には手術、外傷、骨折、感染症、熱傷などが挙げられ、急性の発熱や C 反応性蛋白(CRP)の上昇が目安となります。

侵襲を理解するには侵襲下の代謝変化について適切に学ぶ必要があります。侵襲は傷害期、異化期、同化期の 3 つの時期に分類されます。

傷害期とは名前の通り、手術・外傷・骨折・感染症・熱傷を発症した時期を示します。

傷害期の後は異化期に移行しますが、異化期では強い炎症反応が発生し、損傷を受けた組織の修復および免疫系を活性化させるために、エネルギー消費量が増大します。

同時に、筋肉内のたんぱく質がアミノ酸に分解され、これを基質とした糖新生により供給されます。要するに、侵襲の程度が大きいほど筋肉は分解されてしまいます。この時期にエネルギーやたんぱく質を多く投与したとしても、筋肉の分解の抑制はできないと考えられています。

そのため、異化期では栄養状態の悪化軽減が目的となり、侵襲の原因疾患の治療が優先となります。高度の侵襲では 1 日で 1 kg の筋肉量が減少すると報告されています。異化期のレジスタンストレーニングは、筋肉の分解を助長するだけになりますので禁忌となります。

疾患の治療が奏功すると、炎症や代謝亢進も改善し、同化期に至ります。同化期では適切な栄養投与と運動療法を併用することで、筋肉内のたんぱく質を増やすことができます。

発熱や C 反応性蛋白(CRP)が正常値に戻り、異化期から同化期に移行したことを確認した後はリハビリテーションの絶好の機会となります。リハビリテーションによるエネルギー消費量を考慮したエネルギー摂取量を設定して栄養状態および身体機能の改善を図ります。

前述しましたが、侵襲時に多くのエネルギーを経口摂取、 経管栄養、静脈栄養で投与したとしても筋肉内のたんぱく質の分解を抑制すること困難となります。

むしろ過栄養は、ノルエピネフリンの分泌を増加させることにより、栄養ストレスとして骨格筋のたんぱく質の分解を促進させると考えられています。

低栄養スクリーニングツール

低栄養リスクを有する対象者を迅速に抽出することを目的に、信頼性と妥当性が検証されたスクリーニングツールを使用します。

低栄養を抽出するスクリーニングツールには以下のものが一例としてあげられます。

- NRS 2002(Nutritional Risk Screening)

- MNA®-SF(mini nutritional assessment short – form)

- MUST(Malnutrition Universal Screening Tool)

- GNRI (Geriatric Nutritional Risk Index)

多くの研究の結果、信頼性と妥当性が認められたスクリーニングツールをいくつか紹介していきます。

MUST

MUST(Malnutrition Universal Screening Tool)とは英国静脈経腸栄養学会が作成した成人用の低栄養スクリーニングツールになります。

「BMI」「体重減少率」「急性疾患による栄養摂取への影響」の 3 項目をスコア化し、合計したスコアで低栄養リスクを判定します。

「BMI」は 3 段階で判定します。

- BMI > 20:スコア 0

- BMI 18.5 ~ 20:スコア 1

- BMI < 18.5:スコア 2

「体重減少率」は過去 3 ~ 6 ヶ月の推移により 3 段階で判定します。

- 体重減少率 < 5 %:スコア 0

- 体重減少率 5 ~ 10 %:スコア 1

- 体重減少率:> 10 %:スコア 2

「急性疾患による栄養摂取への影響」は急性疾患の影響により、5 日間以上の栄養接種が阻害されていないかどうかを「なし」か「あり」の 2 段階で判定します。

- なし:スコア 0

- あり:スコア 2

MUST の合計スコアは最低 0、最高 6 となります。スコアが低いほど低栄養リスクが低く、スコアが高いほど低栄養リスクが高いという指標になります。

MUST については、他の記事で詳しくまとめています!《【MUSTを使用した栄養スクリーニングの方法】3項目で評価可能》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

NRS 2002

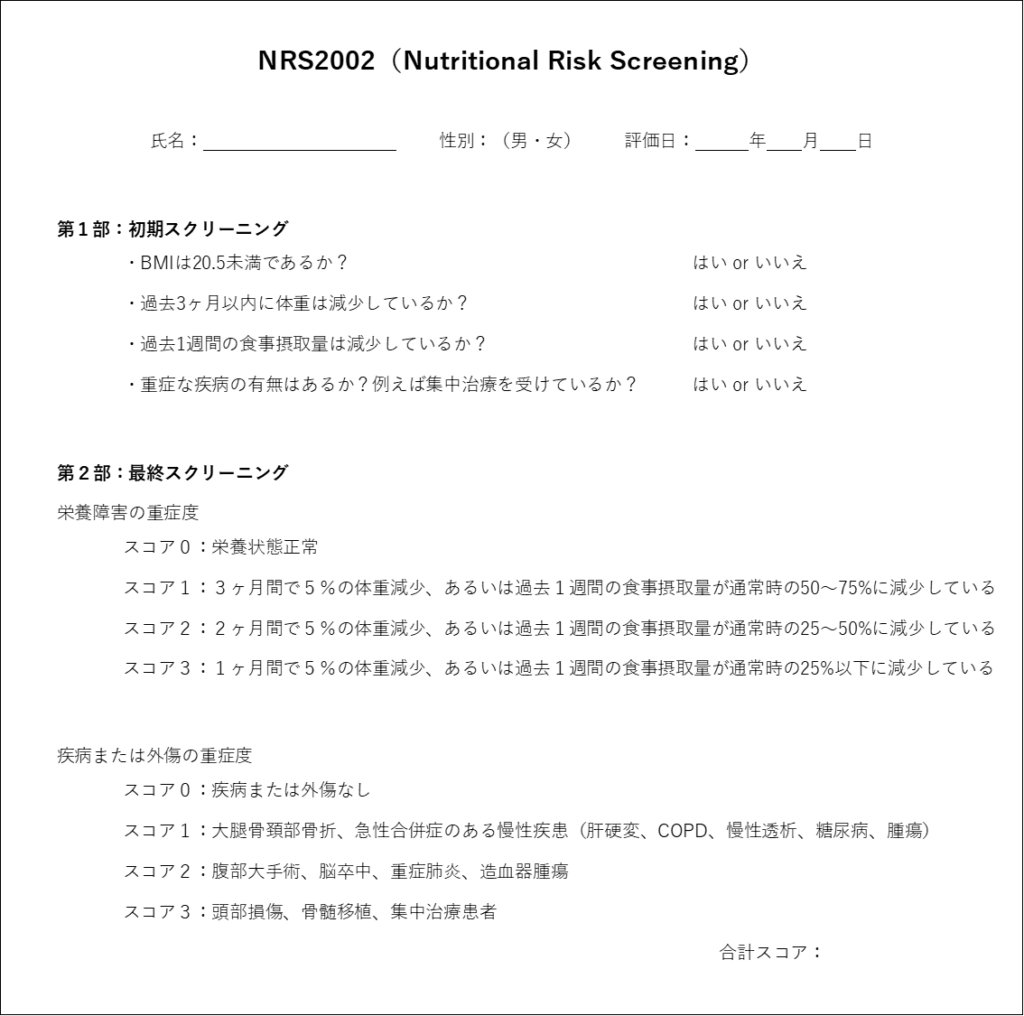

NRS 2002(Nutritional Risk Screening)は、2002 年に欧州臨床栄養代謝学会により開発された指標になります。

NRS 2002 は、初期スクリーニングと最終スクリーニングの 2 段階構成となっています。初期スクリーニングでいずれかの項目に該当した場合に、最終スクリーニングに進み、「栄養障害の重症度」「疾病または外傷の重症度」の 2 項目から合計スコアを出します。

NRS 2002 の評価用紙は以下の通りになります。

NRS 2002 の合計スコアは最低 0、最高 6 となります。スコアが低いほど低栄養リスクが低く、スコアが高いほど低栄養リスクが高いという指標になります。

NRS 2002 については、他の記事で詳しくまとめています!《【NRS2002:栄養スクリーニング】評価表無料ダウンロード可能》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

MNA®-SF(簡易栄養状態評価表)

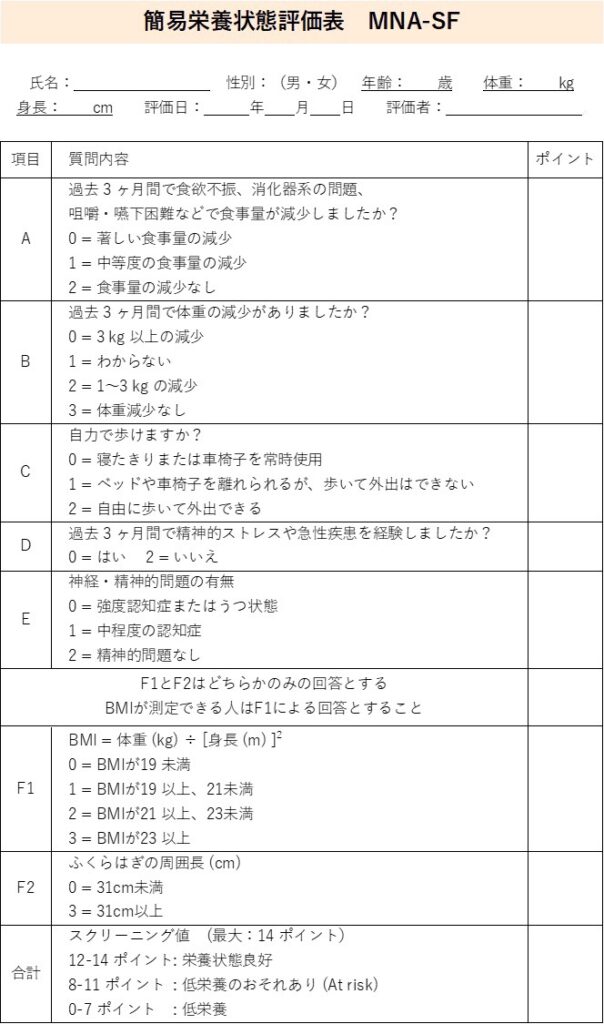

MNA®-SF(簡易栄養状態評価表)は 6 項目で構成されている低栄養のスクリーニングツールとなります。

各項目、設問に対して適切な選択肢を選択し、選択肢ごとに配点が設定されています。合計点は最低 0 点、最高 14 点となり、得点が高いほど栄養状態が良好、得点が低いほど低栄養のリスクが高いことがわかります。

評価表(評価用紙)は以下の通りになります。

MNA®-SF(簡易栄養状態評価表)については、他の記事で詳しくまとめています!《【MNA®-SF:簡易栄養状態評価表】高齢者の栄養スクリーニング》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

この記事では「低栄養の分類」をキーワードに解説させて頂きました。

こちらの記事を読むことで 低栄養および栄養障害についての理解が深まり、臨床に欠かすことができないリハビリ×栄養管理の一助へとなれば幸いです。