いつも当サイト(rehabilikun blog)の記事をお読みいただき誠にありがとうございます。また、初めましての方はよろしくお願い致します。サイト管理者のリハビリくんです!

この記事は「MFS(Motor Fitness Scale)」をキーワードに内容を構成しております。こちらのテーマについて、もともと関心が高く知識を有している方に対しても、ほとんど知識がなくて右も左も分からない方に対しても、有益な情報がお届けできるように心掛けております。それでは早速、内容に移らせていただきます。

高齢者の運動機能の低下は、日常生活動作の低下や介護者の介護負担を引き起こし、入院や介護保険サービスの利用にいたる要因の1つになります。

運動機能が低下すると転倒の危険性が高まりますが、ここで転倒させないためには運動機能の低下を適切に捉え、転倒するより前に対策を講じることが重要になります。

そこで運動機能に対する評価尺度の話に移りますが、環境や運動設備が不十分であっても実施可能であり、かつ短時間で評価することができるMFS(Motor Fitness Scale)という評価尺度についてご存知でしょうか?

MFS(Motor Fitness Scale)は再検査信頼性、基準関連妥当性ともに報告されていますが、世間の認知度はまだまだ低く、あまり良く知らない方もいらっしゃると思います。そんな人のために、こちらの記事をまとめました!

この記事を読むことで、MFS(Motor Fitness Scale)についての理解を深め、高齢者に対する運動機能評価の一助になることを目標にします。是非、最後までご覧になってください!

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士として働いていると、一般的な会社員とは異なるリハビリ専門職ならではの苦悩や辛いことがあると思います。当サイト(rehabilikun blog)ではそのような療法士の働き方に対する記事も作成し、働き方改革の一助に携わりたいと考えております。

理学療法士としての主な取得資格は以下の通りです

登録理学療法士

脳卒中認定理学療法士

褥瘡 創傷ケア認定理学療法士

3学会合同呼吸療法認定士

福祉住環境コーディネーター2級

【リハビリテーション専門職の転職サイト】

医療従事者となる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリテーション専門職は超高齢社会を突き進む本邦において必要不可欠な職種になります。

実際に近年では、理学療法士は 10,000 ~ 11,000 人程度、作業療法士は 4,000 ~ 5,000 人程度、言語聴覚士は 1,600 ~ 1,800 人程度、国家試験に合格しており、順調に有資格者数が増え続けています。

このように世の中から必要とされている反面、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の給与は他業界と比較して恵まれてるとはいえません。「賃金構造基本統計調査」から他業界と比較してみても2022 年度のリハビリテーション専門職の初任給平均額は 239,100 円となっており、満足できるものではありません。

また、給与の問題もありながら、リハビリテーション専門職は業界特有の激しい人間関係という荒波に揉まれながら業務にあたることになります。この人間関係で辛い思いをする人はかなり多いと考えられます。

このように、給与や人間関係、また福利厚生などを含めた恵まれた労働環境で働くためには転職が必要になることもあります。1 年目、すなわち始めての職場が恵まれた環境であればいうことありませんが、必ずしもそう上手くはいきません。

最近では転職サイトにも様々な種類のものがあり、どの転職エージェントを選択するか迷うと思います。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士におすすめしたい転職サイトは、他の記事で詳しくまとめています!《【理学療法士転職サイトランキング】おすすめ5選|リハビリ職の転職》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

運動機能の低下とその弊害

加齢にともなう下肢や体幹の筋力低下や、体力・持久力の低下、膝や腰の痛みがみられることで、身体活動量が減少します。

身体活動量が減少すると、バランス機能や歩行能力が低下し、転倒および骨折に繋がる可能性が高くなります。また、体力の低下から病気に罹患する確率が高くなったり、安静にする時間が長くなることで身体機能が低下したりします。

歩行や日常生活に介助が必要な状態になると、外出することが億劫になります。そうすると家に閉じこもり気味になり、社会的な役割を失うことや精神的にふさぎ込んでしまうことも考えられます。そうすると、更に身体活動の機会が減少し、運動機能の低下を招く悪循環となります。

運動機能と転倒リスクの関係

入院・入所中、地域での在宅生活に関わらず、高齢者の転倒や外傷に関する問題意識は年々高まっております。

上述した通り、運動機能が低下することで転倒の危険性は高くなります。そして、このサイクルは活動制限、参加制約、精神・心理面への悪影響を与えるものとなり、単なる身体機能面への問題に留まらない重要なものとなります。

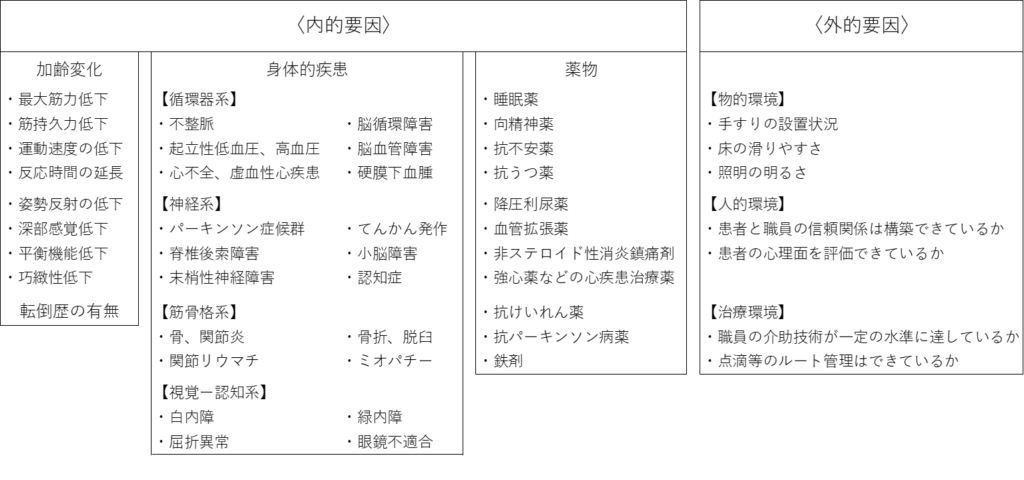

転倒の要因は大きく分けると、内因性のリスクと外因性のリスクに大別することができます。

内的要因には上図で示したように様々な要因があります。これら様々な要因について、「加齢変化」「身体的疾患」「処方されている薬剤」に大別して課題を整理すると対策を講じやすいと考えられます。

この中でも「加齢変化」の項目に上げた要因は、加齢や疾患の影響を受けて変化しやすい項目であると考えます。そして、この部分はリハビリテーション専門職が得意とする分野となります。

この部分について計画的にアセスメントをすることで、転倒リスクが上昇しているのかどうかのモニタリングへと繋がります。次項にて高齢者に対する運動機能評価として有用な MFS(Motor Fitness Scale)についてご説明していきます。

MFS:Motor Fitness Scale

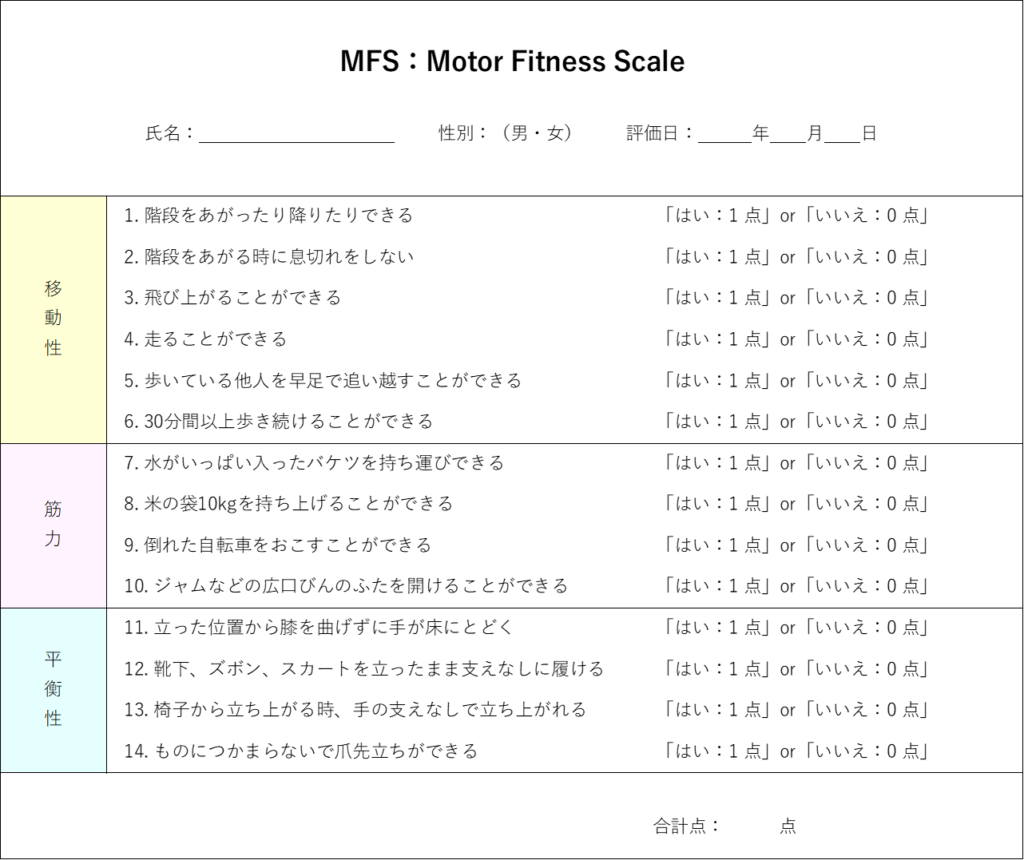

MFS(Motor Fitness Scale)は、Kinugasaらによって開発された高齢者の運動機能を調査する質問紙評価になります。

高齢者の運動機能についてを「移動性」「筋力」「平衡性」の3項目に分類し、「移動性」6項目、「筋力」4項目、「平衡性」4項目の全14項目で構成されております。

各項目は「はい:1 点」「いいえ:0 点」のいずれかで回答され、合計点は 0〜14 点であり、得点が高いほど運動機能が高いことを示します。

MFS(Motor Fitness Scale)は、地域在住高齢者を対象に再検査信頼性(ρ= 0 . 92)が確認されており、老研式活動能力指標とも有意な相関(r = 0 . 71)が報告されていることから基準関連妥当性も示されています。

地域在住高齢者を対象に MFS 得点と要介護認定 の関係を検証した研究では、MFS 得点が低いほど 4 年後の要介護発生率は有意に高く、 MFS 得点が低い者(男性 11 点以下、女性 9 点以下)では要介護認定の新規発生リスクが 3.04倍であったことが報告されています。

老研式活動能力指標については、他の記事で更に詳しくまとめておりますので、こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️ 【老研式活動能力指標の評価方法についての記事はこちらから】

MFS 評価項目

評価の項目は「移動性」6項目、「筋力」4項目、「平衡性」4項目の全 14 項目で構成されております。

対象者に「はい」か「いいえ」で回答してもらいながら評価していく流れとなります。

移動性

- 階段をあがったり降りたりできる

- 階段をあがる時に息切れをしない

- 飛び上がることができる

- 走ることができる

- 歩いている他人を早足で追い越すことができる

- 30分間以上歩き続けることができる

筋力

- 水がいっぱい入ったバケツを持ち運びできる

- 米の袋10kgを持ち上げることができる

- 倒れた自転車をおこすことができる

- ジャムなどの広口びんのふたを開けることができる

平衡性

- 立った位置から膝を曲げずに手が床にとどく

- 靴下、ズボン、スカートを立ったまま支えなしに履ける

- 椅子から立ち上がる時、手の支えなしで立ち上がれる

- ものにつかまらないで爪先立ちができる

MFS 評価用紙

MFS(Motor Fitness Scale)の評価用紙をダウンロードできるようにしておきました!評価表が必要な方はこちらからどうぞ☺

MFS カットオフ値

MFS(Motor Fitness Scale)の最高得点は14点となり、得点が高いほど運動機能が良いことを示します。

カットオフ値は定められておりませんが、先行研究によりMFS 得点が低い者(男性 11 点以下、女性 9 点以下)は要介護認定の新規発生リスクが高いという報告がありますので、このあたりの点数が基準になるのではないかと考えます。

MFS の長所と短所

MFS(Motor Fitness Scale)は運動機能を調査する質問紙評価になります。他の運動機能に対する評価尺度と比較すると質問紙というところが特徴的となっております。

例えば、下肢機能の包括的評価尺度であるShort Physical Performance Battery(SPPB)やバランス機能を評価するBerg Balance Scale(BBS)などの評価尺度は、その場で対象者に実践してもらい採点する観察法となっております。

一方、MFSについては質問紙に書かれた質問項目に対する回答を得ることにより採点していく形式となります。MFSには以下のような長所があると考えられます。

- 空間的な広さや設備は必要ない(歩行速度を計測するような歩行路がらなくても評価可能)

- 短時間で評価することができる

- 解釈に検査者の主観が入りにくい

このようにMFSには魅力的な長所があります。一方、質問紙法だからこその短所もいくつか挙げられます。

- 回答が対象者の主観に依存する(できないこともできると回答するかもしれない)

- 観察法に比べて行動過程が分からない

- 被検者の言語理解能力に依存する(高次脳機能や認知機能によっては正確な回答が得られないこともある)

リハビリテーションにおける転倒リスクへの予防対策

転倒・転落は、重力の影響を受けながら地球上で生活する人間にとって避けられない事象になります。地域高齢者の 3 人に 1 人は 1 年間に 1 回以上転倒しており、全転倒の 5〜10% は骨折などの外傷を伴うことが報告されています。

リハビリテーション医療において生活再建を目標に対象者の活動を促し支援するにあたって、活動量の増大と安全は常にトレードオフの関係にあります。したがって、いかに転倒を予防しながら対象者の活動性を高めることができるのか?ということが理学療法士や作業療法士にとって重要な課題となります。

転倒予防においては転倒恐怖感を評価することも事前のアセスメントとして重要になります。転倒恐怖感については、MFES(Modified Falls Efficacy Scale)というアセスメントが開発されており、近年注目されております。MFES(Modified Falls Efficacy Scale)については他の記事で詳しくまとめています!《MFESとは?転倒恐怖感の評価方法|14の評価項目とカットオフ値》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

この記事では「MFS(Motor Fitness Scale)」をキーワードに考えを述べさせていただきました。

この記事を読むことで、MFS(Motor Fitness Scale)についての理解を深め、高齢者に対する運動機能評価の一助になれば幸いです。

転倒リスクのアセスメントは他にもいくつか開発されておりますが、Four Square Step Test(FSST)は短時間で敏捷性を評価できるアセスメントツールとなっており、臨床で使用しやすい評価指標となります。Four Square Step Test(FSST)については、他の記事で詳しくまとめています!《FSSTとは?理学療法士によるバランス能力評価方法とカットオフ値》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

参考文献

- 星真行,荒木訓,高橋寿和,鈴木崇広,渡部美聡,渡部崇久,相澤裕矢,難波樹央,小下弘嗣,曽根稔雅.二次予防対象高齢者における Motor Fitness Scaleと関連する運動機能因子の検討(第2報) .日本予防理学療法学会雑誌.vol.1,suppl.No.1,2022,p13.

- 黒後裕彦,小林武,三木千栄,吉田忠義,小野部 純,村上賢一,梁川和也,高橋一揮,三浦ひとみ.宮城県内の離島における在宅高齢者の運動能力と活動能力の実態.理学療法科学.27(6),2012,p645–649.

- 北村新,大高洋平.リハビリテーション医療における転倒予防. Jpn J Rehabil Med.Vol.58, No.3 , 2021,p269-274.