いつも当サイト(rehabilikun blog)の記事をお読みいただき誠にありがとうございます。また、初めましての方はよろしくお願い致します。サイト管理者のリハビリくんです!

この記事は「 ADL 評価法の FIM 」をキーワードに内容を構成しております。こちらのテーマについて、もともと関心が高く知識を有している方に対しても、ほとんど知識がなくて右も左も分からない方に対しても、有益な情報がお届けできるように心掛けております。それでは早速、内容に移らせていただきます。

早速ですが、FIM の採点って凄く難しくないですか?今でこそ学習した成果で正確に採点できるようになりましたが、初めのうちは難しくて、参考書やインターネットで時間をかけて調べながら採点していました。

FIM は、世界的に使用されており、ADL 能力を項目ごとに 7 段階で精密に採点できるため優秀な評価法となります。

令和4年度の診療報酬改定では、維持期リハビリ(標準算定日数を超えた疾患別リハビリテーション)には、月1回以上のFIMが要件化されました。また、従来のリハビリ計画書は BI(バーセルインデックス)でも良かったのですが、現在は FIM のみに限定されています。ここ数年の制度の流れとしても国が FIM を推していることがよくわかります。

そこで今回こちらの記事で FIM が正確に評価できるようにまとめていきたいと思います!

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士として働いていると、一般的な会社員とは異なるリハビリ専門職ならではの苦悩や辛いことがあると思います。当サイト(rehabilikun blog)ではそのような療法士の働き方に対する記事も作成し、働き方改革の一助に携わりたいと考えております。

理学療法士としての主な取得資格は以下の通りです

登録理学療法士

脳卒中認定理学療法士

褥瘡 創傷ケア認定理学療法士

3学会合同呼吸療法認定士

福祉住環境コーディネーター2級

【リハビリテーション専門職の転職サイト】

医療従事者となる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリテーション専門職は超高齢社会を突き進む本邦において必要不可欠な職種になります。

実際に近年では、理学療法士は 10,000 ~ 11,000 人程度、作業療法士は 4,000 ~ 5,000 人程度、言語聴覚士は 1,600 ~ 1,800 人程度、国家試験に合格しており、順調に有資格者数が増え続けています。

このように世の中から必要とされている反面、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の給与は他業界と比較して恵まれてるとはいえません。「賃金構造基本統計調査」から他業界と比較してみても2022 年度のリハビリテーション専門職の初任給平均額は 239,100 円となっており、満足できるものではありません。

また、給与の問題もありながら、リハビリテーション専門職は業界特有の激しい人間関係という荒波に揉まれながら業務にあたることになります。この人間関係で辛い思いをする人はかなり多いと考えられます。

このように、給与や人間関係、また福利厚生などを含めた恵まれた労働環境で働くためには転職が必要になることもあります。1 年目、すなわち始めての職場が恵まれた環境であればいうことありませんが、必ずしもそう上手くはいきません。

最近では転職サイトにも様々な種類のものがあり、どの転職エージェントを選択するか迷うと思います。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士におすすめしたい転職サイトは、他の記事で詳しくまとめています!《【理学療法士転職サイトランキング】おすすめ5選|リハビリ職の転職》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

FIM(機能的自立度評価法)とは?

FIM(機能的自立度評価法)はリハビリテーション専門職であれば日常的な診療や業務で扱うことになる ADL 評価法の 1 つになります。

リハビリテーションの実施計画書や転院時の経過報告書などにも FIM は使用されることが多いと思います。

また、令和 4 年度の診療報酬改定では、標準的算定日数の除外規定に該当する患者が標準算定日数超えてリハビリテーションを行う場合に、月に1回以上機能的自立度評価法(FIM)を測定していることが要件化されております。

このような背景からも FIM(機能的自立度評価法)がリハビリテーションの効果を表すアウトカム評価として、信頼性や妥当性が認められていることが伺えます。

FIMは「しているADL 」を評価

前項で FIM(機能的自立度評価法)は ADL 評価法の 1 つであると説明しましたが、それでは ADL とは何を意味するのでしょうか。

日常生活動作(ADL)とは Activities of Daily Living のことで、ADL の A はアクティビティー(動作)、DL はデイリーリビング(日常生活)を指します。日常生活を送るために最低限必要な日常的な動作のことであり、具体的には「起居動作・移乗・移動・食事・更衣・排泄・入浴・整容」のことを示します。

高齢者や障害者の方の身体能力や日常生活レベルを図るための重要な指標として用いられており、リハビリテーションの現場や介護保険制度ではひとつひとつの ADL 動作を「できる・できない」「どのような介助が必要か、介助量はどの程度か」「できる ADL ・している ADL 」などの項目で評価します。

FIM については、このうちの「している ADL 」を評価する評価法となります。「できる ADL 」とは異なり、リハビリテーション実施時の動作能力ではなく、採点対象はあくまで日常的な動作能力になります。

FIMの特徴

FIMとは「Functional Independence Measure」の略語で、1983 年に Granger らによって開発された ADL 評価法になります。FIM を日本語でいうと「機能的自立度評価法」といいます。

FIMの目的は、介護者の負担度を評価することになります。負担度をみることが目的のため、「できる ADL 」ではなく「している ADL 」を評価することが必要となります。

FIM(機能的自立度評価法)の特徴は以下の通りとなります。

- ADL をどの程度自分で行っていて、どのくらい介助に手がかかるのかを簡単に評価することができる

- 普段の日常生活で「している ADL 」を、18 項目、各 7 点満点で合計 18 ~ 126 点で評価する

- 実際の動作に関する 13 の項目(運動項目)に加え、認知面を評価する 5 つの項目(認知項目)が含まれる

- 評価の対象になる病気や障害は選ばないが、7 歳以上が対象となる

- 医療従事者以外でも評価することが可能である

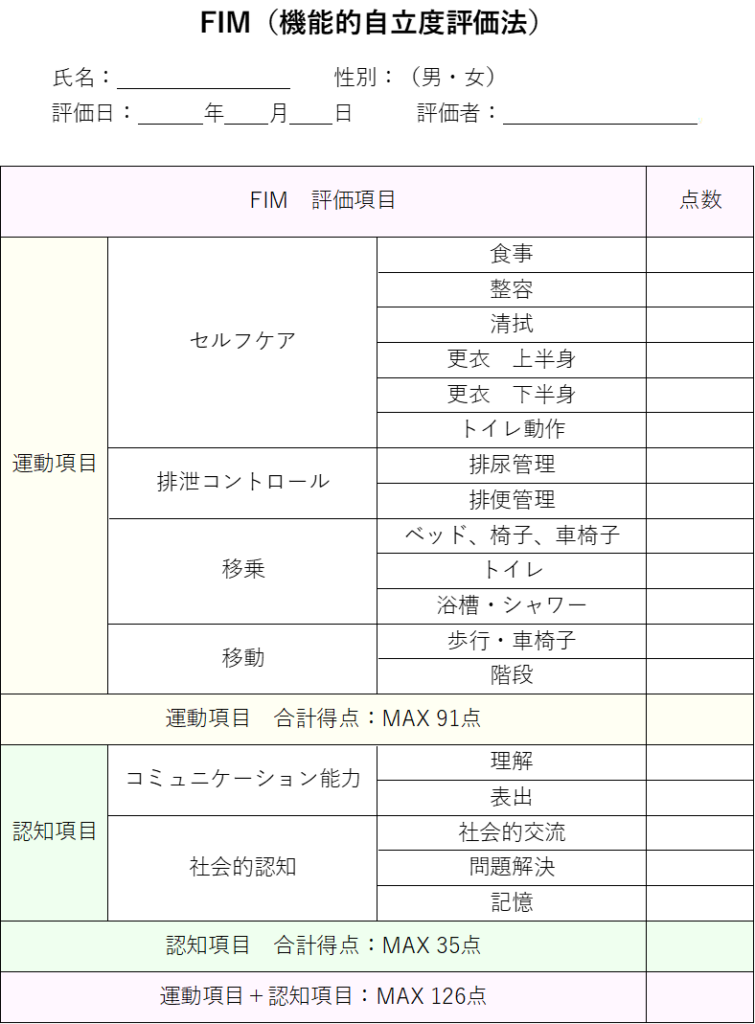

FIM(機能的自立度評価法)評価用紙

FIM の評価用紙になります。Excelファイルをダウンロードすることもできます。評価表が必要な方はこちらから☺

FIM(機能的自立度評価法)評価項目

FIM(機能的自立度評価法)は動作に関する 13 の項目(運動項目)と認知面を評価する 5 つの項目(認知項目)の全 18 項目から構成されています。

【運動項目】

- 食事

- 整容

- 清拭(入浴)

- 更衣(上半身)

- 更衣(下半身)

- トイレ動作

- 排尿管理

- 排便管理

- 移乗(ベッド・椅子・車椅子)

- 移乗(トイレ)

- 移乗(浴槽・シャワー)

- 歩行・車椅子

- 階段

【認知項目】

- 理解

- 表出

- 社会的交流

- 問題解決

- 記憶

FIM 評価基準、マニュアル

FIM(機能的自立度評価法)は項目ごとに採点方法が決められています。

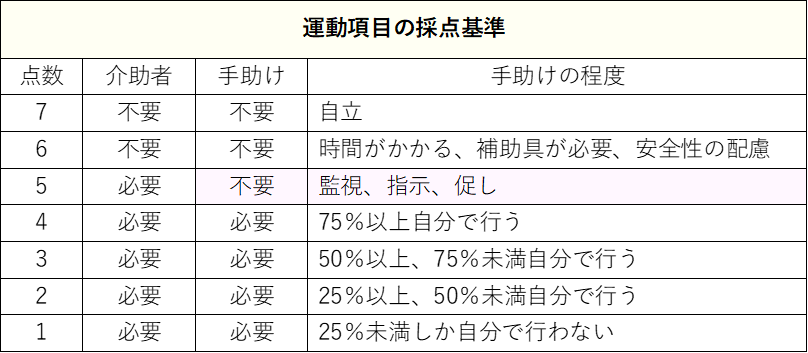

運動項目の採点基準は以下の通りになります。5 点(監視、指示、促し)の手助けは不要となります。

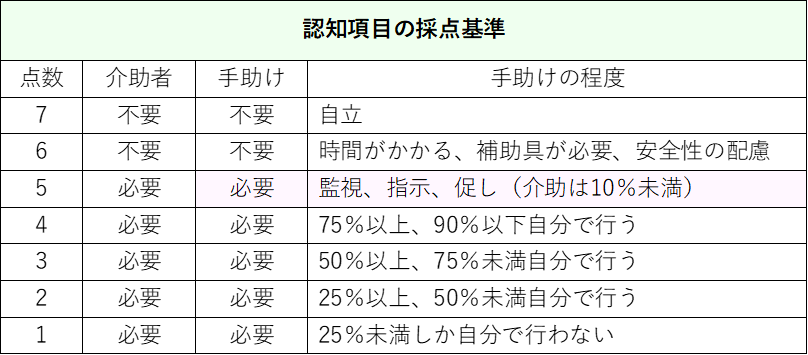

認知項目の採点基準は以下の通りになります。5 点(監視、指示、促し)の手助けは必要となります。運動項目と認知項目の 5 点については手助けが必要なのか不要なのかで間違えやすくなっているため注意が必要になります。

以下の 3 つのポイントをおさえたうえで評価を進めていくことが重要になります。

- 介助者の有無について(介助者が不要なら 6 点 or 7 点、介助者が必要なら 5 点 ~ 1 点)

- 介助量(手助け)の程度について

- 運動項目の 5 点は「監視・助言」、認知項目の 5 点は「10 % 未満の介助」と基準が異なるため注意

FIM(機能的自立度評価法)評価方法

FIM(機能的自立度評価法)の評価方法について項目別にわかりやすく解説していきます。

セルフケア

FIM のセルフケアは、食事・整容・清拭・更衣上半身・更衣下半身・トイレ動作の 6 項目で構成されています。

食事

FIM における食事の評価範囲は、食事が適切に用意された状態で、「適切な食器・道具を使って」「食べ物を口に運ぶ動作」「咀嚼し嚥下する」の 3 つの工程を評価していきます。

採点に配膳や下膳は含まず、箸を使わなくても減点にはなりません(スプーンやフォークでOK)

調理場でやわらかな食形態にすることは、嚥下に関する食形態の配慮ですので、6 点になります。もし、嚥下しやすいように加工するのが食事場面であれば、介助者が準備をしたことになり、5 点になります。

食事の準備には、エプロンをかける、調味料をかける、その場で食べ物を切り分ける、食べこぼしの後始末などが含まれます。

4 点 ~ 1 点を評価する場合は、①食器・道具の使用、②口に運ぶ、③飲み込むの 3 つの工程をそれぞれ「33 %」と判断し、3 項目の合計パーセンテージで介助量(○ %)を評価し採点します。

食事を口に運ぶことと、嚥下することは同等の重み付けではなく、口に運ぶことの方が重要になります。咀嚼や嚥下は可能だが、食べ物を口に運ぶことは全くしないのであれば 1 点になります。

整容

整容の評価は、①口腔ケア、②整髪、③手洗い、④洗顔、⑤髭剃りまたは化粧の 5 つの項目を評価していきます。

整容は、あくまで上記の 5 つの項目で評価します。爪切りや着替え、清拭、入浴などの項目は整容に含めないように注意しましょう。

5 つの項目をそれぞれ「20 %」と判断し、5 項目の合計パーセンテージで介助量(○ %)を評価し採点します。

例えば 3 項目が自立していて、残りの 2 項目は全く実施できていない場合、60 %を実施しているので 3 点となります。

髭剃りと化粧が必要ない場合は、その他の 4 項目で評価することになるため、1 項目あたりのパーセンテージが 25 %となります。

整容の範囲は広いため、①口腔ケア、②整髪、③手洗い、④洗顔、⑤髭剃り・化粧の 5 つの要素に限定して採点を行います。

清拭(入浴)

身体を洗い、すすいで、拭いて乾かすところまでを採点します。

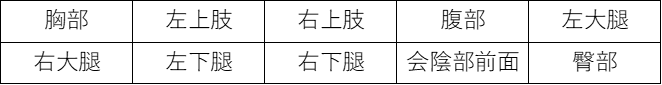

採点範囲は下記 10 項目となり、頭と背中は採点から除外します。

シャワーの温度調節が必要であれば、準備にあたるため 5 点となります。

洗うことに対する採点の重み付けは、すすぐこと、拭いて乾かすことよりも重視されます。

更衣(上半身)

腰より上の更衣および義肢装具の装着を評価する。服をタンスに出し入れする動作も採点に含まれる。

入浴前後の着脱に関しては、特殊な状況での更衣と考えて採点対象外とします。しかし、入浴前後しか着替えない場合は、入浴前後の更衣を採点します。医療機関によっては、週に 1 ~ 2 回の入浴の時しか着替えない場合もあるため、そのような場合は入浴前後の更衣を採点します。

採点の際は、①かぶる、②片袖を通す、③もう一方の手を通す、④衣服をひきおろす、という 4 つの動作に分けると整理しやすいと思います。

4 つの項目をそれぞれ「 25 %」と判断し、4 項目の合計パーセンテージで介助量( ⚪︎ %)を評価し採点します。例えば①~③が自立していて、④で半分介助してもらう必要があるとしたら、25 % × 3 + 12.5 % = 87.5 %を実施しているので 4 点となります。

更衣(下半身)

基本的な考え方は上半身と同様になります。

採点の際は、①ズボン、②パンツ、③靴下、④靴の 4 つの動作に分けると整理しやすいと思います。

トイレ動作

衣服の着脱、排泄後の清潔、生理用具の使用を評価します。

採点の際は、①ズボンなどを下げる、②ズボンなどを上げる、③お尻などを拭く、といった 3 つの動作に分け、3 つの工程をそれぞれ「 33 %」と判断し、3 項目の合計パーセンテージで介助量( ○ %)を評価し採点します。

拭くための紙を渡してもらうことは、準備にあたるため、5 点となります。水を流す動作は採点から除外します。

排尿と排便で差があるときは、低い方の点をつけます。日中と比較し、夜間は介助量が増える場合、夜間の能力で採点をします。

排泄コントロール

FIM の排泄コントロールは排尿管理と排便管理の 2 項目で構成されています。

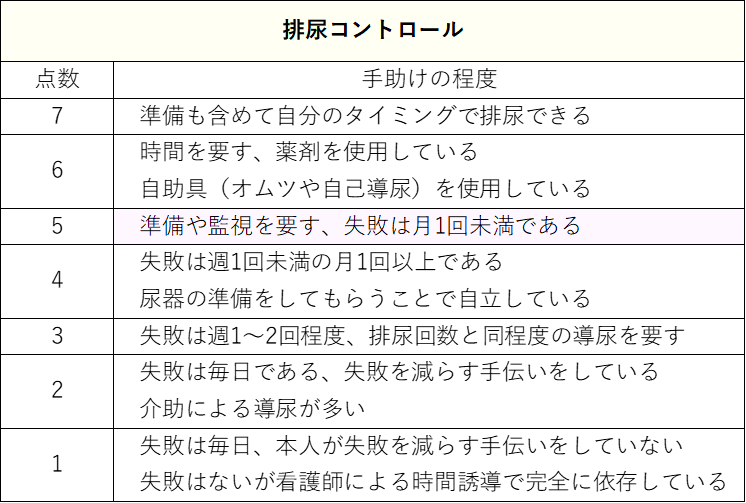

排尿管理

排尿の制御、器具や薬剤の使用を含ぶ部分が評価範囲となります。

排尿に関しては、失敗(失禁)する頻度と介助量の両方を採点し、低い方の点数をつけます。

自己導尿している場合、尿捨ては評価に含みません。

失敗とは衣服やシーツなどを汚してしまうことです。尿や便が意図せずに出てしまう失禁は採点対象ではありません。おむつに失禁をしても、そのおむつの処理を自分で行っていれば失敗ではありません。

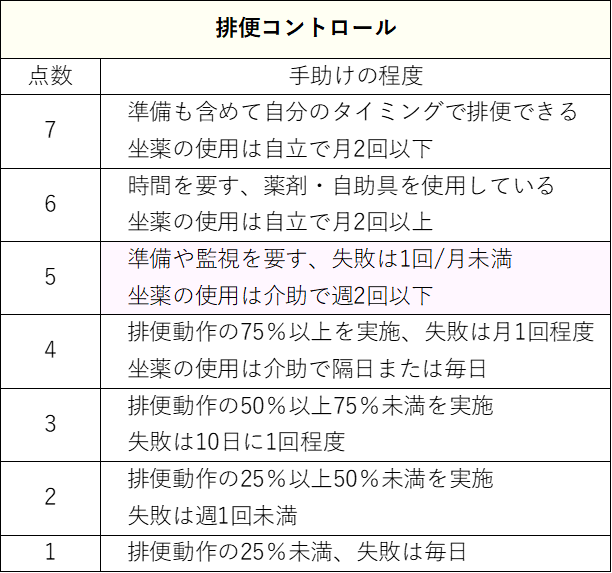

排便管理

排便の制御、器具や薬剤の使用を含ぶ部分までが評価の範囲となります。

排便に関しては、失敗(失禁)する頻度と介助量の両方を採点し、低い方の点数をつける。

考え方は排尿コントロールと同様になります。

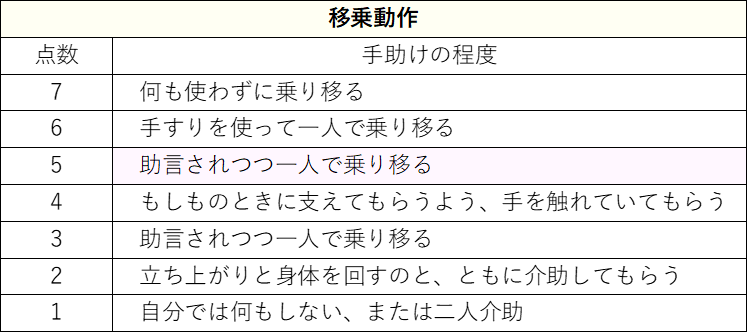

移乗

FIM の移乗は 3 つの場面での移乗動作を評価し、それぞれを 1 点から 7 点までの得点で採点します。移乗だけで運動項目 91 点中の 21 点をしめることになります。言い換えれば、それだけ日常生活において移乗動作能力の重要性は高いということになります。

ベッド・椅子・車椅子

臥位から起きあがって座位になり、立ち上がり、椅子または車椅子に移る動作全体を採点します。

主な採点対象(重み付けが強い部分)は乗り移りの部分になります。そのため、起き上がりの比重は少なくなります。

移乗は往復を採点します。往復で点数が違う場合には、低い方の点数をとります。

移乗についても 4 点以下については、介助量をパーセンテージで考えて採点します。しかし、介助量をパーセンテージで表すのは至難の業になると思います。そのため、上記の表にあるように手助けの程度についてを参考にして採点すると良いと思います。

トイレ

便器に移ることおよび便器から離れる動作を採点します。トイレに近づくまでのことは移動であって、移乗の採点には含まれません。

浴槽・シャワー

浴槽の出入り、またはシャワー椅子への移乗が採点対象となります。浴槽をまたぐ動作の往復と、しゃがんで風呂に浸かる動作、立ち上がって風呂から上がる動作があります。

浴槽のそばまでの移動は採点対象外になります。

移動

FIM の移動は「歩行・車椅子(平地での移動)」と「階段昇降」の 2 項目で構成されています。

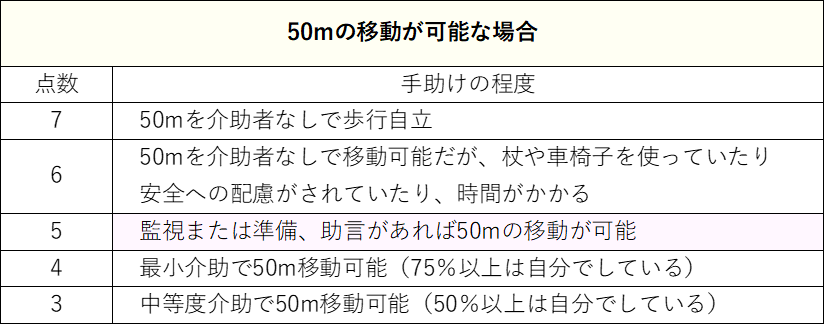

歩行・車椅子

平地での移動を、歩行あるいは車椅子駆動のどちらかで評価します。どちらも利用している場合には、日常生活で利用する頻度が高い手段で評価します。

歩行も車椅子も採点の視点は同様になります。注意点としては、移動手段が車椅子の場合は最高得点が 6 点になります。車椅子で 50 m 自立していたとしても、7 点にはならず、7 点は 50 mの歩行が自立している場合になります。

採点では介助量だけでなく移動距離も評価の対象となり、まず初めに、50 m 移動しているのかどうかがポイントになります。

50 m 移動できる場合は、以下の基準にしたがって採点します。

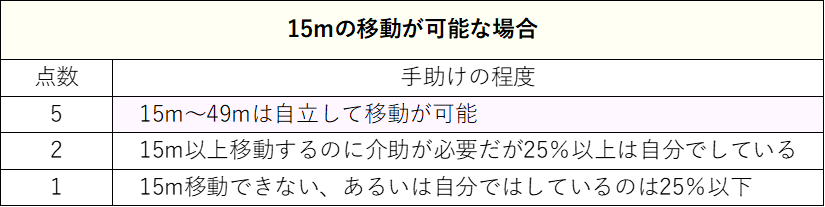

50 m は移動できないが、15 m の移動はできる場合は、以下の基準に従って採点します。

階段昇降

屋内の 12 ~ 14 段の階段を昇降する動作を採点します。なぜ 12 ~ 14 段なのかというと、1 フロア分あがるために必要な平均の階段数が平均で 12 ~ 14 段であるためになります。

FIM は日常生活における動作能力を評価する指標になりますが、人によっては日常生活において階段昇降を行う機会がないこともあります。その場合は、階段昇降を「している ADL 」ではなく、「できる ADL 」として評価しても良いとされています。この特別措置は階段昇降に限ります。

12 ~ 14 段の階段がない場合は、数段の階段を反復して昇降するのを採点しても問題ありません。上りと下りで点数が異なれば、低い方の点数をとります。

採点方法は「歩行・車椅子」と似ています。歩行・車椅子での 50 m を階段の 12 ~ 14 段に、15 m を 4 ~ 6 段に置き換えると考えやすいと思います。

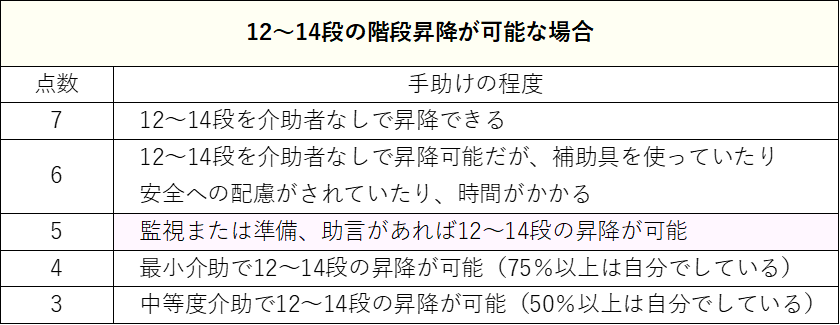

12 ~ 14 段の階段昇降ができる場合には以下の基準から採点します。

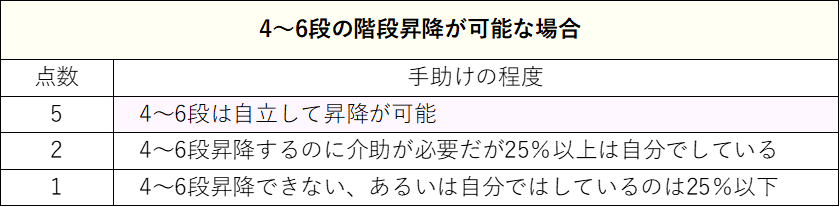

12 ~ 14 段の階段昇降はできないが、4 ~ 6 段の階段昇降であればできる場合には以下の基準から採点します。

コミュニケーション能力

こちらの項目は「理解」と「表出」の 2 項目から構成されています。

理解

理解は、聴覚あるいは視覚によるコミュニケーションの理解になります。あくまで言葉の理解が対象であり、その後に物事を正しく判断するかどうかは含まないとされています。

表出

表出は、はっきりとした音声、あるいは音声によらない言語表現になります。書字または会話増幅装置も含みます。自分が言おうとしたことを表出し、それが相手に伝わるところまでが採点範囲となります。何を表出しようと考える部分については含まないとされています。

7 ~ 6 点と 5 点以下では聞き取る / 表出する内容が変わります。7 ~ 6 点では、複雑・抽象的な内容で採点します。複雑・抽象的な内容としては、「集団での会話」「テレビ・新聞の話題」「冗談」「金銭問題」などがあります。

5 点以下では、基本的欲求に関する内容で採点します。基本的欲求に関する内容とは、「食事」「喉の渇き」「排泄」「清潔」「睡眠」等が当てはまります。理解度 / 表出度と介助量から総合判断します。

理解 / 表出度では、結果的に何パーセント理解 / 表出したのかを評価します。うまく理解 / 表出できたのは 10 回のうち何回かと数えます。介助量では、理解 / 表出してもらうために、介助者が使った労力や手間を評価します。

理解/表出の介助例は以下に列挙します。

- ゆっくり話す / 話させる

- 非常に大きな声で話す / 話させる

- 繰り返す / 聞き返す

- 強調する / 念を押す

- 文字で書く(筆談)

- ジェスチャー

- Yes-No を用いる

- 内容を推察する

社会的認知

こちらの項目は「社会的交流」「問題解決」「記憶」の 3 項目から構成されています。

社会的交流

治療の場、あるいは社会生活の場において、他人と折り合っていくことになります。自分の要求とともに、他人の要求をどう処理するかということであり、相手に迷惑をかけているか、自分の言動が人にどう思われているかを感じ取る能力になります。

交流機会が何回あって、そのうち適切に交流しているのは何回かを考えて採点します。6 点の例としては、投薬により適切な交流を保っている場合や、新しい環境に適応するのに時間がかかる場合になります。

適切ではないとする行為の例を、以下に列挙します。

- 治療を拒む

- かんしゃく

- 暴力

- 悪態

- 挨拶を無視する

- 車椅子で暴走する

- 過剰な泣き笑い

- 過度に引きこもる

問題解決

日常生活上の、金銭的・社会的・個人的な出来事に関して、合理的かつ安全にタイミングよく決断し、行動できるかを評価します。問題を解決できるかどうかではなく、問題を認識して決断を下し、行動できるかどうかが重要にあります。

問題に対して「的外れな行動」「危険な行動をとる」「行動しない」などを減点対象とします。

行動を開始し、継続し,自分で修正していくことです。自分で修正するというのは,人に頼むことも含まれます。

7 ~ 6 点は複雑な問題の解決を採点します。例えば、「退院計画に参加して計画を立てる」「薬を自己管理する」「対人トラブルの処理」「金銭管理」などが当てはまります。

5 点以下では、日常の問題をどう解決しているかを採点します。例えば、「日常の課題への対処」「日常で起こる不慮の事態への対処」「日常で起こる危険への対処」等が当てはまります。入院生活で考えると「必要な時にナースコールが押せる」「問題が起きたときに介助を頼める」「転倒しないように指示された歩行補助具を使用して歩行する」等になります。

記憶

「毎日の日課」「よく出会う人」「他人の依頼を実行する」の 3 つの課題を覚えているかで評価します。

「毎日の日課」「よく出会う人」「他人の依頼を実行する」の3つをそれぞれ「 33 %」と判断し、3 項目の合計パーセンテージで介助量(○%)を評価し採点します。

「よく出会う人」については家族、主治医、療法士、同室の患者などが当てはまりますが、顔や自分との関係性が分かっていれば、名前は言えなくでも問題ありません。

「毎日の日課」については、起床や就寝の時間、食事の時間や場所、朝や夕に服薬する薬のことなどが当てはまります。

「他人の依頼を実行する」については、人からの頼まれたことを実行できるか、厳守するように依頼されたルールを守れるかどうかが採点のポイントになります。

3 つの課題について、手帳やタイマーなどを使用して管理している場合は 6 点となります。

まとめ

最後までお読み頂きありがとうございます!

この記事では ADL 評価法の 1 つである FIM(機能的自立度評価表)についてまとめさせて頂きました!

FIM は項目数も多く、項目ごとに採点ポイントも微妙に異なるため、完全に記憶することは難しいと思います。そのため、採点に躓いた時にスムーズに解決できればと思い、こちらの記事でまとめさせて頂きました!評価法もダウンロードできるようにしたので必要であれば是非使ってみてください!

【理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の転職はマイナビコメディカル】

人材紹介サービスとしてマイナビは超大手企業であり、誰しもが耳にしたことがあると思いますが、株式会社マイナビは医療従事者を対象にした「マイナビコメディカル」を手掛けております。個人情報の取り扱いなども含めて厚生労働省に認可された「マイナビコメディカル」には安心感と信頼性がありますし、転職支援の質も確かなものになります。1分で登録可能であり、住んでいる地域の周辺の転職先情報を簡単に確認することもできるため、今の自分の待遇と比較してみる目的も含めて、一度ご利用してみるのはいかがでしょうか?

参考文献

- 才藤栄一,園田茂,辻内和人.リハビリテーシ ョン医療における障害-ADL評価法に関連してFIMを中心に-.リハビリテーション学.1994年5月,VOL.31,No.5,p321-325.

- 長山悦子, 大久保訓, 大井清文.FIMの理解向上に向けた取り組み ~院内研修会の結果からみえた現状と課題~.リハビリナース.15(3),p270-273,2022.

- 川端直子.ADLの変化をとらえる看護記録.リハビリナース.16(2),p158-163,2023.