当サイト(rehabilikun blog)にお越し頂きありがとうございます。

サイト管理者のリハビリくんと申します。

理学療法士として以下の経験と実績を持つリハビリくんが解説します♪

サルコペニアの定義と臨床的意義

サルコペニアは「低骨格筋量」だけでは確定せず、低筋力や身体機能低下のいずれか(または両方)を伴う場合に診断されます。AWGS2019 は、確定診断には低筋量+(低筋力または低身体機能)を求め、3 要素すべてが低下する場合を重症と定義しました。

これにより PT は、簡便なスクリーニングから客観的測定までを標準化し、転倒・入院・死亡と関連するアウトカムを早期に修正できます。特に地域では CC や SARC-F により拾い上げ、医療現場では SPPB・5回立ち上がり・歩行速度で機能低下を可視化します。

診断基準の変遷:EWGSOP→EWGSOP2→AWGS2019

2010 年の EWGSOP は世界で初めて統一的な診断基準を示し、研究や介入試験を加速させました。しかし欧米人中心の基準であり、アジア人では体格や生活習慣の違いから過小・過大評価の懸念がありました。

2018 年の EWGSOP2 では「低筋力」を一次指標とする考え方が導入され、早期抽出の重要性が強調されました。2019 年の AWGS はこれを踏まえ、アジア人の大規模データを用いて閾値を改訂。診断アルゴリズムも地域(コミュニティ)と医療(クリニカル)の二経路を整備し、実臨床に即した活用が可能となりました。

EWGSOP(2010)の骨格筋量+機能

- 歩行速度・握力・DXA 等を用いた初の国際標準化

- 以後の研究加速に寄与

EWGSOP2(2018)の“スクリーニング→確認→重症度”

- SARC-F で抽出し、筋力→筋量→機能の順で重症度を決める臨床アルゴリズムへ進化

AWGS2019の診断アルゴリズム(コミュニティ/クリニカル)

コミュニティでは、CC(男<34cm、女<33cm)や SARC-F(≥4)、SARC-CalF(≥11)で疑い例を抽出し、握力または 5 回立ち上がりで低筋力/低機能を確認します。

クリニカルでは、臨床症状や同スクリーニングの後に(1)握力、(2)6 m 通常歩行 < 1.0 m/s・5 回立ち上がり ≥ 12秒・SPPB ≤ 9、(3)DXA / BIA の SMI を測定します。

低筋量+(低筋力 or 低機能)で確定、3 要素すべて低下で重症と判定します。SARC-CalF の閾値は ≥ 11 が広く用いられますが、感度改善目的に 7 点を支持する報告もあります。

コミュニティ:CC・SARC-F・SARC-CalFで抽出

- 住民健診や通所では測定負担の小さい CC や問診票を優先

- カットオフ下なら評価段階へ進みます

クリニカル:筋力・機能・筋量で確定

- ベッドサイドから外来まで同一アルゴリズムで運用可能

- 装置の有無で DXA / BIA を選択

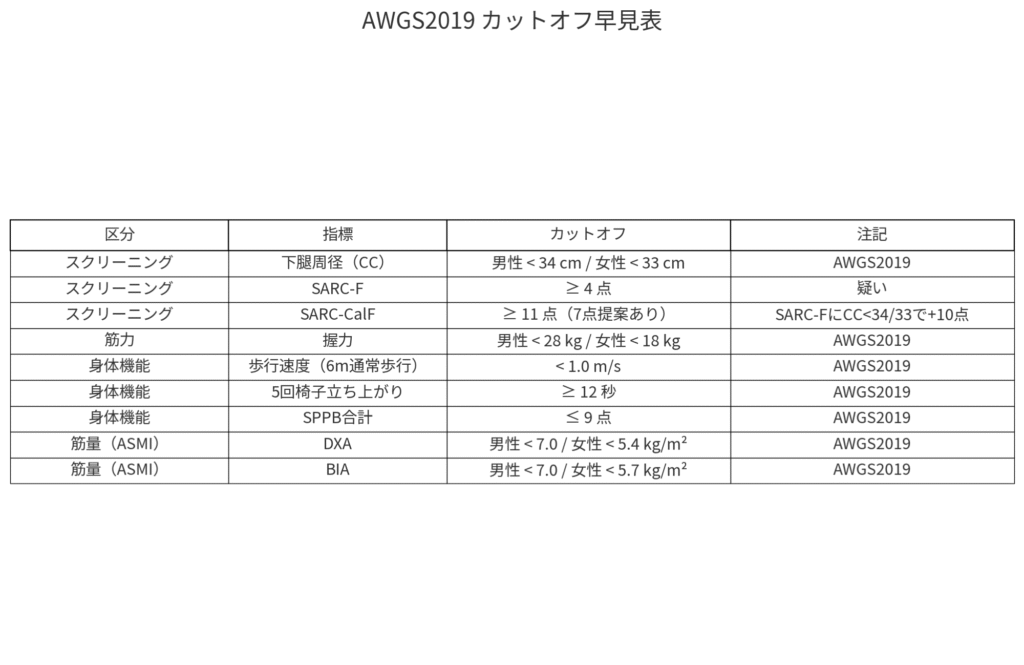

AWGS2019のカットオフ値 早見表

下記に AWGS2019 が提示するカットオフ値をまとめました。さらに、臨床での活用をイメージしやすいように、サルコペニア評価チェックリストも併せて掲載します。日常の健診・入院リハいずれの場面でも活用できる内容になっています。

- ASMI=身長補正四肢筋量指数

- SARC-CalF は SARC-F に CC<34/33cm なら+10 点

測定の実務ポイント

- 握力

- 座位・肘屈曲 90°・前腕中間位・手関節軽度背屈を統一し、左右 2 ~ 3 回で最大値採用

- 機種間差に留意し同一機で追跡

- 歩行速度

- 6 m 区間(助走・減速を確保)、通常歩行を 2 回実施して平均化

- 5回立ち上がり

- 座面高を一定、腕組みで最大努力、途中停止なし

- SPPB

- 静的バランス 3 課題+4 m 歩行+ 5 回立ち上がり

- 合計 0 ~ 12 点

- CC

- 非伸縮メジャーで腓腹最大部を水平に、浮腫の影響を避け同一時間帯で測定

- 再現性は「同一条件・同一検者・同一機器」が基本

握力測定の標準化

- Jamar 等はポジション2、肘 90° 屈曲で高い再現性

- 試行間休息を確保し最大努力を引き出す

SPPB/5回立ち上がりの実施条件

安全性確認→実施→未完了は 0 点扱いなど、スコアリング手順を事前共有しておくとよいです。

まとめ

AWGS2019 は、アジア人の研究エビデンスを踏まえて、抽出(SARC-F/CC)→筋力・機能→筋量→重症度という臨床導線を明確化しました。確定には低筋量+(低筋力 or 低機能)を求め、3 要素低下で重症と定義します。

PT は、握力・6 m 歩行・5 回立ち上がり・SPPB の測定条件の標準化と、DXA / BIAの機器一貫性で再現性を確保し、転倒・ADL 低下・再入院の二次予防に直結させます。地域から病院まで同一ロジックで運用できる点が最大の強みです。

参考文献

- 山田実.サルコペニア新診断基準 (AWGS2019)を踏まえた高齢者診療.日本老年医学会雑誌.58巻,2号,2021:4,p175-182.

- 吉村芳弘,田中智香,齊藤智子.骨格筋疾患(筋障害)としてのサルコペニアの定義と診断―EWGSOP2 と AWGS 2019 を中心に―.Jpn J Rehabil Med.Vol.57,No.5,2020,p439-448.

- Chen LK, et al. Asian Working Group for Sarcopenia: 2019 Consensus Update. J Am Med Dir Assoc.

- Cruz-Jentoft AJ, et al. Sarcopenia: revised European consensus (EWGSOP2). Age Ageing.

- Barreto de Lima A, et al. Diagnostic performance of SARC-F and SARC-CalF. Sci Rep.

- Ishimoto T, et al. Accuracy of SARC-CalF cut-offs.

- Lee SH, et al. Measurement and Interpretation of Handgrip Strength.

- University of Missouri. SPPB Score Tool.

- Piodena-Aportadera MRB, et al. Calf Circumference Protocols.