いつも当サイト(rehabilikun blog)の記事をお読みいただき誠にありがとうございます。また、初めましての方はよろしくお願い致します。サイト管理者のリハビリくんです!

この記事は「ブレーデンスケール」をキーワードに内容を構成しております。こちらのテーマについて、もともと関心が高く知識を有している方に対しても、ほとんど知識がなくて右も左も分からない方に対しても、有益な情報がお届けできるように心掛けております。それでは早速、内容に移らせていただきます。

褥瘡は発生してしまってから治すより、未然に発生を予防できればそれに越したことはありません。発生を防ぐためにはどうすればいいのか?そこで効果を発揮するのがリスクアセスメントスケールになります。

褥瘡の発生を防止するにはリスクアセスメントツールを活用し、様々な褥瘡発生要因からその対象者の褥瘡発生リスクを評価し、リスクに応じた予防策を実施することが重要になります。

今までに褥瘡発生リスクが高い患者および利用者を抽出するためにいくつものリスクアセスメントスケールが考案されてきました。その中で、信頼性が高く世界中で最も広く使われているのはブレーデンスケールになります。

こちらの記事では、ブレーデンスケールの評価方法を解説し、すぐにでも臨床でブレーデンスケールを活用した評価ができるように、Excelファイルの評価表をダウンロードできるようにしてあります。是非ご活用して頂ければと思います!

【簡単に自己紹介】

30代の現役理学療法士になります。

理学療法士として、医療保険分野と介護保険分野の両方で経験を積んできました。

現在は医療機関で入院している患者様を中心に診療させていただいております。

臨床では、様々な悩みや課題に直面することがあります。

そんな悩みや課題をテーマとし、それらを解決するための記事を書かせて頂いております。

理学療法士としての主な取得資格は以下の通りです

登録理学療法士

脳卒中認定理学療法士

褥瘡 創傷ケア認定理学療法士

3学会合同呼吸療法認定士

福祉住環境コーディネーター2級

【理学療法士の転職はマイナビコメディカル】

理学療法士は 2013 年頃より毎年 10,000 人程度が国家試験に合格し続けています。これは医療系の専門職の中では看護師に次ぐ有資格者の増加率となっており、1966 年にはじめての理学療法士が誕生した歴史の浅さを考えれば異例の勢いと言えます。

人数が増えることは組織力の強化として良い要素もありますが、厚生労働省からは 2019 年の時点で理学療法士の供給数は需要数を上回っていると報告されており、2040 年度には理学療法士の供給数は需要数の約 1.5 倍になると推測されています。このような背景もあり、理学療法士の給与、年収は一般職と比較して恵まれているとはいえず、多くの理学療法士の深刻な悩みに繋がっています。

しかし、給与や年収などは職場や企業に大きく左右されるものです。今、働いている環境よりも恵まれた、自分が納得できる労働環境は高い確率で身近にあります。100 歳まで生きるのが当たり前といわれる時代を豊かに生きるためには、福利厚生や退職金制度なども考慮して就職先を決定するべきです。しかし、理学療法士が増え続けていくことを考慮すると恵まれた労働環境も次第に少なくなっていくことが予想されます。だからこそ、今のうちに自分が理学療法士として働く上で納得できるような就職先を探すべきではないでしょうか?

こちらで紹介する「マイナビ」は人材紹介サービスとして超大手企業であり、誰しもが耳にしたことがあると思います。「マイナビ」は一般職向けの転職支援だけではなく、医療従事者を対象にした「マイナビコメディカル」を手掛けております。個人情報の取り扱いなども含めて厚生労働省に認可された「マイナビコメディカル」には安心感と信頼性がありますし、転職支援の質も確かなものになります。1分で登録可能であり、住んでいる地域の周辺の転職先情報を簡単に確認することもできるため、今の自分の待遇と比較してみる目的も含めて、一度ご利用してみるのはいかがでしょうか?

マイナビコメディカルについては、他の記事で詳しくまとめています!《【マイナビコメディカルの評判と退会方法】理学療法士の転職おすすめ》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

ブレーデンスケール(Braden Scale)とは

ブレーデンスケール(Braden Scale)とは、 1986 年に米国のブレーデン(Braden)博士とバーグストローム(Bergstrom)博士が開発した褥瘡発生リスクを予測するリスクアセスメントツールになります。

ブレーデンスケール(Braden Scale)開発の背景としては、1980 年初頭のアメリカにおいて、介護施設で多発する褥瘡発生が社会問題化となったことがあげられます。

褥瘡発症のメカニズムについて再検討されていく過程の中で、褥瘡発生には「持続的な圧迫」と「組織耐久性の低下」の 2 つの要素が重要であると分析されていました。

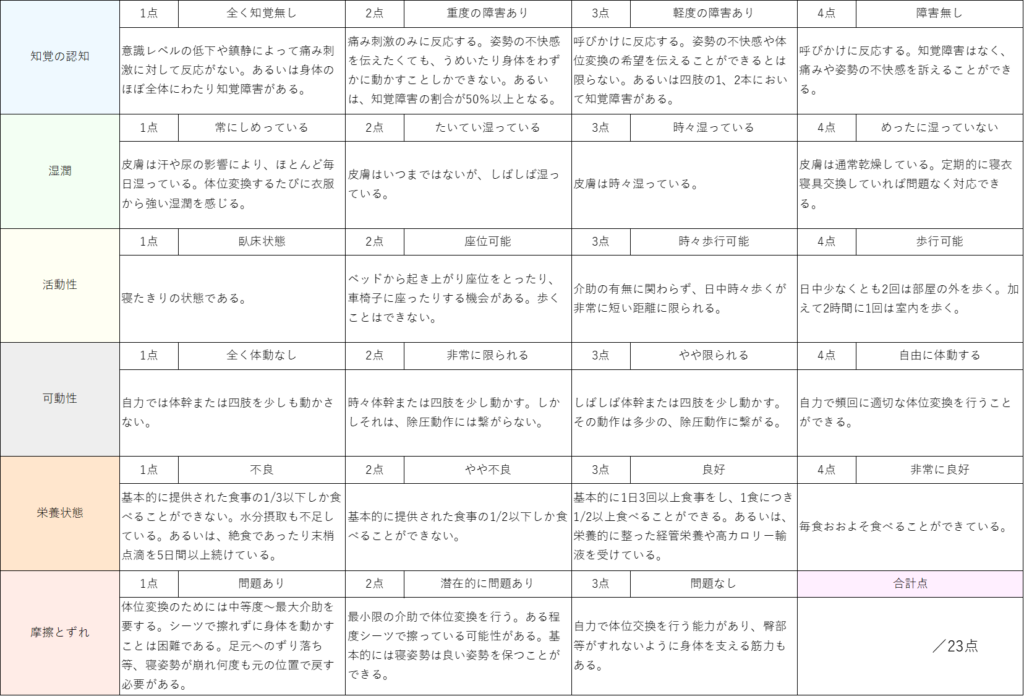

そして研究が重ねられ最終的には、「知覚の認知」「湿潤」「活動性」「可動性」「栄養状態」「摩擦とズレ」の 6 項目が褥瘡発生に大きく関与していることが判明し、ブレーデン(Braden)博士とバーグストローム(Bergstrom)博士によりブレーデンスケール(Braden Scale)が開発されました。

以上のように、ブレーデンスケールは褥瘡発症メカニズムの詳細な検討に基づき、検証と修正を繰り返して最終的に世に出てきた指標になります。医療や介護現場の実情に則した予測スケールであるため、一気に全世界に広がったと考えられます。

本邦においては 1988 年に真田先生と大岡先生が日本語訳を発表しています。現在日本で使われているのは真田、大岡訳のものになります。

エビデンスレベル(推奨度)

日本褥瘡学会発行の「褥瘡予防・管理ガイドライン」でブレーデンスケールは褥瘡対策におけるリスクアセスメントスケールとして推奨され ています。

他にもいくつかのリスクアセスメントスケールがある中で、ブレーデンスケールが唯一の推奨度 B (根拠があり行うよう勧められる)となっています。

実際の医療機関や介護施設でのリスクアセスメントスケールの利用状況を加味しても、リスクアセスメントスケールの中で最も浸透している評価指標はブレーデンスケールであると考えられます。

ブレーデンスケール 評価項目

ブレーデンスケールは以下の 6 項目から構成されています。

- 知覚の認知

- 湿潤

- 活動性

- 可動性

- 栄養状態

- 摩擦とずれ

これらの 6 項目について、1 点(もっとも悪い)から 4 点(もっとも良い)で評価し、合計点を算出します。

※「摩擦とずれ」の項目のみ 1 点から 3 点の 3 段階評価となる

ブレーデンスケール 評価方法

ブレーデンスケールは 6 項目について、適した選択肢から採点することになりますが、その選択はそんなに簡単なものではなく、ある程度の経験が必要になるかと考えられます。

6 項目それぞれの評価のポイントについてわかりやすく解説していきます。

知覚の認知

体に圧迫が加わったときの不快感に対し、適切に反応できるかどうかをみる項目になります。

この項目は、説明文の前半は「意識レベル」、 後半は「皮膚の知覚」の 2 つの構成要素に分類されています。

「意識レベル」と「皮膚の知覚」の得点が異なる場合もあると思いますが、その場合には低い方の点数を採用します。

褥瘡の発生要因である圧迫や摩擦を回避することができるのか、というところを念頭において採点することがポイントになります。

湿潤

尿失禁、便失禁、発汗、創傷からの浸出液、ドレナージからの排液などが原因となり、皮膚が湿潤にさらされる頻度を評価する項目になります。

皮膚が湿潤していると皮膚の防御機能が低下し、皮膚組織の耐久性が低下するため皮膚の損傷が起こりやすくなります。

寝衣・寝具にはオムツも含まれており、オムツをしている場合は「1 点」または「2 点」、膀胱留置カテーテルを留置している場合は、尿もれがなければ「3 点」となります。

活動性

対象者の行動範囲についてを身体的活動性と歩行能力から評価する項目になります。

ベッドから離れて活動できるということは全身の血流に良い影響を与えるため、褥瘡発生に関係する重要な要素となります。

活動性が低下すると組織への圧迫を受けやすくなるため褥瘡発生の危険性が高くなります。

病前の活動能力に関わらず、現状の活動性を捉えるます。手術直後の影響でベッド上での安静を指示されている場合には「1 点」となります。

可動性

可動性は体位変換の実施能力から判断します。寝返り動作を含めた体幹や四肢の動きと、その動きが本人の意思に基づいているのかを評価します。

他者による体位変換の実施については評価の対象には含まれません。24 時間介護によって体位変換をしている場合には「1 点」となります。

完全に体の向きを変えることと同様に、局所を浮かせたり、位置を変えたりすることも採点に影響します。

栄養状態

普段の食事摂取状態について、カロリーとタンパク質の摂取量から評価する項目になります。

他の項目はリアルタイム、その場面での採点になりますが、栄養状態については 1 週間の食事摂取状態を評価します。

こちらの項目の説明文の前半は「経口栄養」、 後半は「経管(経腸)栄養または静脈栄養」の 2 つの構成要素に分類されています。

栄養摂取経路を併用し、得点が異なる場合は、主となる経路の得点を採用します。

1 皿(カップ)とは、その対象者に必要と推定される必要栄養量(体重や身長、活動量等から算出)を示しています。

必要栄養量を満たす高カロリー輸液を実施している場合は「3 点」、食事がほとんど摂取できず末梢静脈輸液の場合は「1 点」となります。

摩擦とずれ

「摩擦」とは、皮膚が寝衣・寝具に擦れること、「ずれ」とは、筋肉と骨が外力によって引き伸ばされることを表します。

「摩擦」と「ずれ」の両者を捉える項目となり、摩擦とずれの生じやすさ、頻度を評価します。

こちらの項目のみ 1 ~ 3 点の 3 段階で判定を行います。

ブレーデンスケール 評価表

ブレーデンスケールの評価表をダウンロードできるようにしておきました!

評価表が必要な方はこちらからどうぞ☺

ブレーデンスケール カットオフ値

ブレーデンスケールにおけるカットオフ値は、褥瘡発生の危険度の高さを示すことができます。

褥瘡発生リスクについては、身体機能や全身状態も関与していますが、介護力にも左右されます。そのため、ブレーデンスケールでは「病院」と「施設・在宅」で区別されています。

- 病院(入院中):14 点以下

- 施設・在宅:17 点以下

「病院」と「施設・在宅」で点数は異なりますが、上記の点数を下回った場合には褥瘡発生リスクが極めて高いと判断することができます。

ブレーデンスケール 評価の頻度

「病院」と「施設・在宅」どちらの場合でも、初回評価はできるだけ早いタイミングで実施することが望ましいといえます。

入院や入所時のタイミングで評価を行うことが難しいのであれば、遅くとも寝たきりの状態になったタイミングでは評価を行う必要があります。

初回評価以降の評価頻度としては、最低でも以下のような頻度を目安にすると良いとされています。

- 急性期:48 時間ごと

- 慢性期:2 週間ごと

- 高齢者:最初の 4 週間は毎週、その後は 3 ヶ月に 1 回

ブレーデンスケールによる褥瘡発生リスクの抽出は、定期的に実施し、かつ対象者の状態が変化したときに随時行うことが重要となります。

その他のリスクアセスメントスケール

ブレーデンスケールの他にも褥瘡のリスクアセスメントスケールは開発されています。

- 小児を対象:ブレーデン Q スケール

- 厚生労働省が開発:厚生労働省危険因子評価票

- 寝たきり高齢者に有効:OH スケール

- 入院患者に使用:K 式スケール

- 在宅療養者に使用:在宅版 K 式スケール

- 脊髄損傷者:SCIPUS スケール

この中でも最も「褥瘡予防・管理ガイドライン」における褥瘡予防に使用するべきリスクアセスメントスケールとして、推奨度が高い指標がブレーデンスケール(推奨度 B)となります。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

この記事では「ブレーデンスケール」をキーワードに解説させて頂きました。

こちらの記事を読むことでブレーデンスケールについての理解が深まり、臨床における褥瘡対策の一助となれば幸いです。

ブレーデンスケール以外のリスクアセスメントスケールについては、他の記事でまとめています!こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️ 【褥瘡のリスクアセスメントスケールについての記事はこちらから】

参考文献

- 角優子,橋下千鶴,中垣内美津穂,水野勝則.ブレーデンスケール15点以上で褥瘡が発生した要因と今後の課題.新田塚医療福祉センター雑誌.vol.7,No.1,2010,p41-44.

- 岡田克之.褥瘡のリスクアセスメントと予防対策.日本老年医学会雑誌,50巻,5号,2013:9,p583-591.

- 松原康美.ブレーデンスケール.整形外科看護.2021,vol.26,no.8,p38-42.

- 三谷和江.ブレーデンスケール.整形外科看護 .2015,vol.20,no.10,p23-25.

- 南由起子.ブレーデンスケールとOHスケールについて.泌尿器ケア.2007,vol.12,no.11,p74-78.