こんにちは!リハビリくんです!

今回は褥瘡リスクアセスメントスケールであるK式スケールについてまとめていきたいと思います!

褥瘡は発生してしまってから治すより、未然に発生を予防できればそれに越したことはありません。発生を防ぐためにはどうすればいいのか?そこで効果を発揮するのがリスクアセスメントスケールになります。

- K式スケールとは?

- 在宅版K式スケールとは?

- 評価方法が知りたい

- 他のリスクアセスメントスケールと何が違うの?

- 評価用紙が欲しい

K式スケールについて様々な疑問を抱えることがあると思います!そんな方のために、こちらの記事を読むことで上記の疑問が解決できるようにしたいと思います!是非、最後までご覧になってください!

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士として働いていると、一般的な会社員とは異なるリハビリ専門職ならではの苦悩や辛いことがあると思います。当サイト(rehabilikun blog)ではそのような療法士の働き方に対する記事も作成し、働き方改革の一助に携わりたいと考えております。

理学療法士としての主な取得資格は以下の通りです

登録理学療法士

脳卒中認定理学療法士

褥瘡 創傷ケア認定理学療法士

3学会合同呼吸療法認定士

福祉住環境コーディネーター2級

【リハビリテーション専門職の転職サイト】

医療従事者となる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリテーション専門職は超高齢社会を突き進む本邦において必要不可欠な職種になります。

実際に近年では、理学療法士は 10,000 ~ 11,000 人程度、作業療法士は 4,000 ~ 5,000 人程度、言語聴覚士は 1,600 ~ 1,800 人程度、国家試験に合格しており、順調に有資格者数が増え続けています。

このように世の中から必要とされている反面、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の給与は他業界と比較して恵まれてるとはいえません。「賃金構造基本統計調査」から他業界と比較してみても2022 年度のリハビリテーション専門職の初任給平均額は 239,100 円となっており、満足できるものではありません。

また、給与の問題もありながら、リハビリテーション専門職は業界特有の激しい人間関係という荒波に揉まれながら業務にあたることになります。この人間関係で辛い思いをする人はかなり多いと考えられます。

このように、給与や人間関係、また福利厚生などを含めた恵まれた労働環境で働くためには転職が必要になることもあります。1 年目、すなわち始めての職場が恵まれた環境であればいうことありませんが、必ずしもそう上手くはいきません。

最近では転職サイトにも様々な種類のものがあり、どの転職エージェントを選択するか迷うと思います。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士におすすめしたい転職サイトは、他の記事で詳しくまとめています!《【理学療法士転職サイトランキング】おすすめ5選|リハビリ職の転職》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

褥瘡 リスクアセスメントスケール

褥瘡とは、身体いずれかの部位の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤い色味をおびたり、ただれたり、傷ができた状態のことを指します。日本褥瘡学会は褥瘡について以下のように定義しています。

「身体に加わった外力は骨と皮膚表層の間の軟部組織の血流を低下、あるいは停止させる。この状況が一定時間持続されると組織は不可逆的な阻血性障害に陥り褥瘡となる」

褥瘡ができてしまうと、患者に苦痛が生じるだけではなく、もとの原因疾患に対する治療が遅延したり、金銭的な負担の発生に繋がったり、転院先の選択肢が狭まったり、あらゆる弊害が生じます。

このような褥瘡を予防するためには、褥瘡のリスクアセスメントが必要になります。褥瘡のリスクアセスメントを適切に行うことで、褥瘡のリスクを評価し、予防策を講じることができます。

褥瘡の危険因子評価

褥瘡のリスクアセスメントには、褥瘡の危険因子評価が必要になります。褥瘡の危険因子評価には、以下のような項目があります。

- 基本的動作能力

- 病的骨突出

- 関節拘縮

- 栄養状態低下

- 皮膚湿潤(多汗、尿失禁、便失禁)

- 皮膚の脆弱性(浮腫)

- 皮膚の脆弱性(スキン- テアの保有、既往)

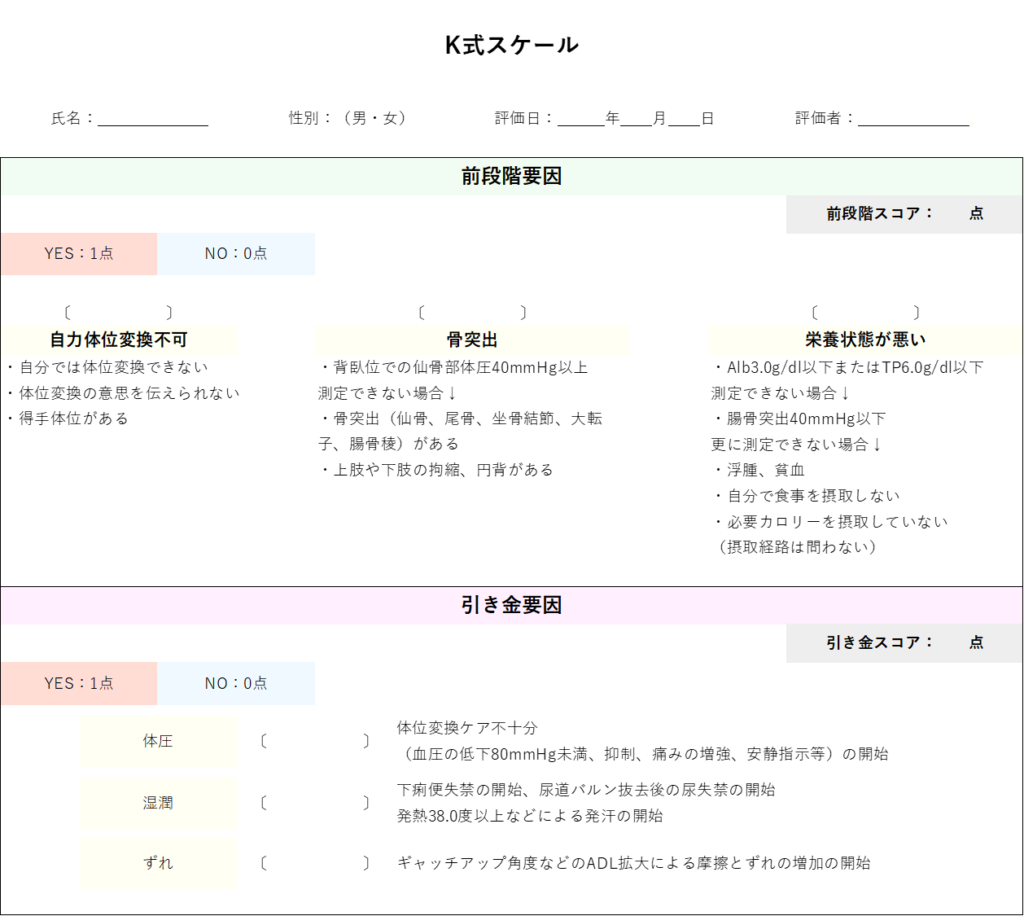

K式スケール(褥瘡発生予測尺度)とは

K式スケールは別名「金沢大学式褥瘡発生予測尺度」とも呼ばれます。当時、金沢大学医学部保健学科教授の真田弘美先生が開発した高齢者のための褥瘡のリスクアセスメントスケールになります。主に病院で使われています。

褥瘡のリスクアセスメントスケールとして、日本の臨床現場に最初に導入されたのはブレーデンスケールでした。

ブレーデンスケールは6項目の合計点で判定しますが、項目ごとの評価の解釈が難しく、採点者によって点数にばらつきが生じるというデメリットがあります。また、日本人の高齢者における褥瘡予防として着目すべきポイントである骨突出の項目がありません。

そこで、評価項目に骨突出が組み込まれており、誰が採点しても点数のばらつきが生じにくく、信頼性と予測妥当性が高いK式スケールが開発されました。

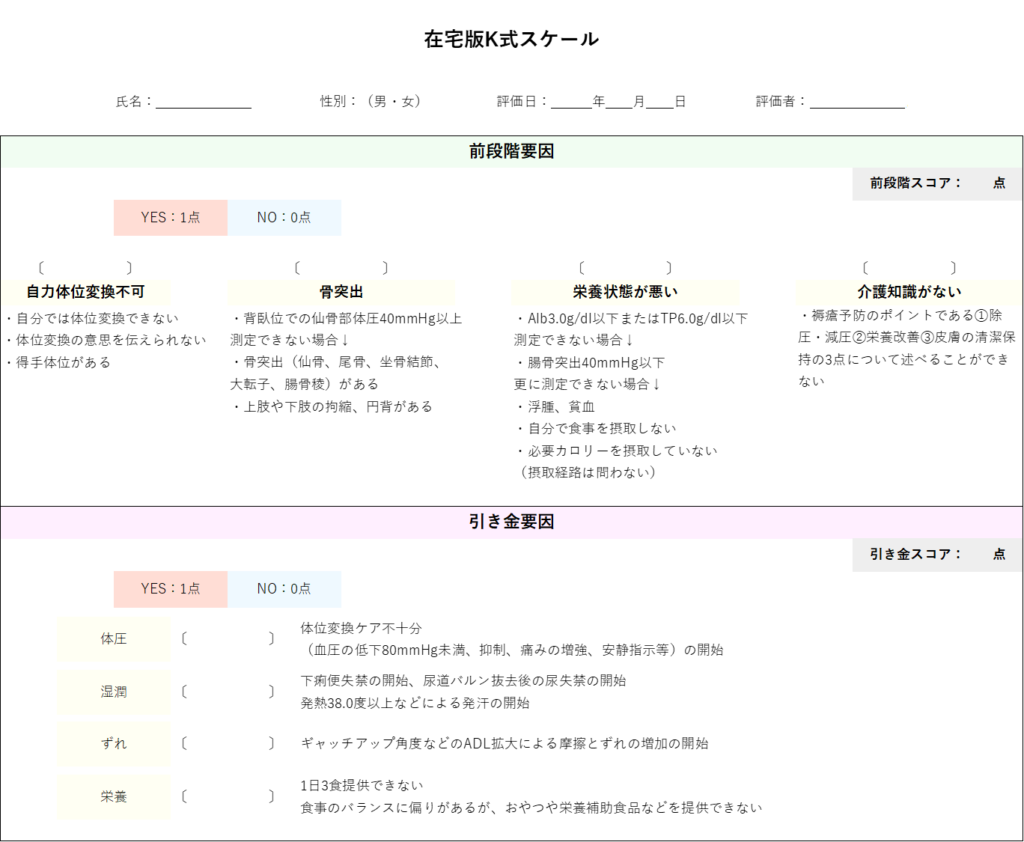

在宅版K式スケールは「在宅版褥瘡発生リスクアセスメント・スケール」とも呼ばれています。在宅高齢療養者のために開発されました。

K式スケールの前段階要因に「介護知識がない」という項目、引き金要因に「栄養」という項目が追加されていることがK式スケールと在宅版K式スケールの違いになります。

上述したブレーデンスケールについては、他の記事で更に詳しくまとめておりますので、こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️ 【ブレーデンスケールについての記事はこちらから】

エビデンスレベル(推奨度)

K式スケール、在宅版K式スケールのどちらも日本褥瘡学会の褥瘡予防・管理ガイドラインにおいて、高齢者のリスクアセスメント・スケールとして「推奨度C1」となっています。

K 式スケール 評価方法 点数

K式スケールおよび在宅版K式スケールの評価のタイミングとしては、ADLが低下し床上生活(寝たきり)が中心になった時になります。しかし、寝たきりではなくても「最近、食事量が低下して痩せてきた」などのエピソードを起点に評価を始めるのも良いと思います。

このスケールは「前段階要因」と「引き金要因」で構成されており、この2段階で評価します。前段階要因は、患者の身体的要因や普段から持っている要因から構成され、下記の3項目を評価します。

- 「自力体位変換不可」

- 「骨突出」

- 「栄養状態が悪い」

前段階要因を評価した結果、1点以上ある場合は、引き金要因を採点します。引き金要因は、ケアの問題を示す要因から構成されています。下記の3項目を評価します。

- 「体圧」

- 「湿潤」

- 「ずれ」

要因の各項目をYes(1点)またはNo(0点)で答えます。合計は「前段階要因」「引き金要因」ともに0~3点になりますが、引き金要因が1つでも加わると発生リスクが高くなります。

在宅版K式スケールの評価方法も、K式スケールと基本的には同じになります。在宅版K式スケールの方が評価項目が多く、前段階要因で「介護知識がない」引き金要因で「栄養」という項目が増え、4項目ずつになっています。

在宅版K式スケールとK式スケールの違いを一言で説明するのであれば、在宅版K式スケールには『介護力を評価する項目』が加わっております。

K式スケール 評価用紙

K式スケールおよび在宅版K式スケールをダウンロードできるようにしておきました!

評価表が必要な方はこちらからどうぞ☺

K式スケール カットオフ値

カットオフ値はありませんが、前段階要因も引き金要因も点数が高いほど褥瘡発生リスクが高いという解釈になります。

褥瘡のリスクアセスメントスケール一覧

褥瘡の発生要因には、「応力(圧縮応力・引張応力・剪断応力)×時間×頻度」、基本的動作能力、病的骨突出、関節拘縮、栄養状態、皮膚湿潤、皮膚の脆弱性などの危険要因、「環境とケアの要因」とさまざまな要素が複雑に関与しています。

このような理由から褥瘡発生に関係する、さまざまな側面を総合的に捉えて、褥瘡リスクを判定する必要があります。今回紹介したリスクアセスメントスケールの K式スケール以外にも効果が認められているリスクアセスメントスケールが開発されており、それが以下の 3 つになります。

- ブレーデンスケール

- 厚生労働省危険因子評価票

- OH スケール

これらのリスクアセスメントスケールについては別の記事“【褥瘡のリスクアセスメント】OHスケールやK式スケール4種を解説”でまとめているため、こちらもご覧になっていただけると幸いです。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

この記事では「K式スケール」をキーワードに考えを述べさせていただきました。

こちらの記事がK式スケールについての理解を深めることに繋がり、臨床における質の高い褥瘡対策に少しでもお力添えになれば幸いです。

【理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の転職はマイナビコメディカル】

人材紹介サービスとしてマイナビは超大手企業であり、誰しもが耳にしたことがあると思いますが、株式会社マイナビは医療従事者を対象にした「マイナビコメディカル」を手掛けております。個人情報の取り扱いなども含めて厚生労働省に認可された「マイナビコメディカル」には安心感と信頼性がありますし、転職支援の質も確かなものになります。1分で登録可能であり、住んでいる地域の周辺の転職先情報を簡単に確認することもできるため、今の自分の待遇と比較してみる目的も含めて、一度ご利用してみるのはいかがでしょうか?

参考文献

- 岡田克之.褥瘡のリスクアセスメントと予防対策.日本老年医学会雑誌,50巻,5号,2013:9,p583-591.