いつも当サイト(rehabilikun blog)の記事をお読みいただき誠にありがとうございます。また、初めましての方はよろしくお願い致します。サイト管理者のリハビリくんです!

この記事は「反復唾液嚥下テスト(RSST)」をキーワードに内容を構成しております。こちらのテーマについて、もともと関心が高く知識を有している方に対しても、ほとんど知識がなくて右も左も分からない方に対しても、有益な情報がお届けできるように心掛けております。それでは早速、内容に移らせていただきます。

反復唾液嚥下テストは、1990 年代に日本で開発された機能的嚥下障害のスクリーニング法になります。脳卒中治療ガイドライン:2015年「嚥下障害のリハビリテーション」では、スクリーニング検査の実施がグレードAで推奨されています。

また、2005 年度からは「介護予防のための生活機能評価」の 1 項目としても反復唾液嚥下テストが採用されています。

反復唾液嚥下テストは、環境や職種を選ばず実施可能であり、医療機関以外の様々なシチュエーションでも実施することができます。これは大きなメリットであり、言語聴覚士が不在の職場や、在宅でも評価することができるためスクリーニング検査として、うってつけと言えるでしょう。

臨床では初期評価から経過観察、治療効果判定まで幅広く使用されています。急性期入院での初期評価から、経口摂取の帰結予測を検討した報告もあります。こちらの記事で RSST の方法と意義および特徴についてまとめさせて頂きます!

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士として働いていると、一般的な会社員とは異なるリハビリ専門職ならではの苦悩や辛いことがあると思います。当サイト(rehabilikun blog)ではそのような療法士の働き方に対する記事も作成し、働き方改革の一助に携わりたいと考えております。

理学療法士としての主な取得資格は以下の通りです

登録理学療法士

脳卒中認定理学療法士

褥瘡 創傷ケア認定理学療法士

3学会合同呼吸療法認定士

福祉住環境コーディネーター2級

【リハビリテーション専門職の転職サイト】

医療従事者となる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリテーション専門職は超高齢社会を突き進む本邦において必要不可欠な職種になります。

実際に近年では、理学療法士は 10,000 ~ 11,000 人程度、作業療法士は 4,000 ~ 5,000 人程度、言語聴覚士は 1,600 ~ 1,800 人程度、国家試験に合格しており、順調に有資格者数が増え続けています。

このように世の中から必要とされている反面、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の給与は他業界と比較して恵まれてるとはいえません。「賃金構造基本統計調査」から他業界と比較してみても2022 年度のリハビリテーション専門職の初任給平均額は 239,100 円となっており、満足できるものではありません。

また、給与の問題もありながら、リハビリテーション専門職は業界特有の激しい人間関係という荒波に揉まれながら業務にあたることになります。この人間関係で辛い思いをする人はかなり多いと考えられます。

このように、給与や人間関係、また福利厚生などを含めた恵まれた労働環境で働くためには転職が必要になることもあります。1 年目、すなわち始めての職場が恵まれた環境であればいうことありませんが、必ずしもそう上手くはいきません。

最近では転職サイトにも様々な種類のものがあり、どの転職エージェントを選択するか迷うと思います。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士におすすめしたい転職サイトは、他の記事で詳しくまとめています!《【理学療法士転職サイトランキング】おすすめ5選|リハビリ職の転職》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

摂食嚥下障害 評価の種類

摂食嚥下障害の評価は、「スクリーニング」と「精査」に分類されます。

【スクリーニング】

- 病歴、問診

- 水飲みテスト

- 反復唾液嚥下テスト(RSST)

- 質問紙

【精査】

- 血液検査

- 胸部 X 線(誤嚥性肺炎の評価)

- 頭部 MRI

- 頭部 CT(嚥下障害の原因)

- 嚥下造影検査(VF)

- 嚥下内視鏡検査(VE)

スクリーニング、精査に共通していえることは、評価の目的を明確にすることが重要になります。一例として以下のような目的があげられます。

- 脳卒中発症後の急性期に経口摂取開始を検討したい

- 慢性期で経管栄養管理中の患者に対して経口摂取が可能かどうかを確かめたい

- 摂食嚥下障害に関する症状(むせ、経口摂取不良など)を認めるため、問題点を明らかにしたい

このような目的に対して適した「スクリーニング」と必要に応じて「精査」を行うことが重要になります。

「スクリーニング」の方法は、上述したように問診、水飲みテストや反復唾液嚥下テスト、質問紙があげられます。

患者本人や家族、多職種からの普段の摂食状況に関する情報は重要になりますが、重要な観察項目を簡便に評価できる形にしたものが「スクリーニング」になります。

「スクリーニング」による感度・特異度には限界

もありますが、複数のスクリーニングを組み合わせることで、摂食嚥下障害をより正確に検出できるようになります。

この記事では「スクリーニング」の中核を担う反復唾液嚥下テストについて詳しく解説していきます。

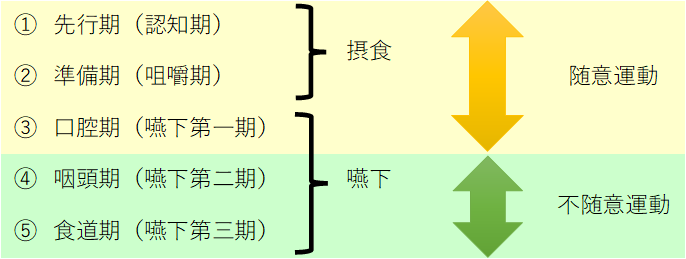

嚥下運動について

嚥下反射は spontaneous swallow(自発嚥下)と voluntary swallow(不随意嚥下)に大別されます。

反復唾液嚥下テスト(RSST)は随意嚥下の惹起性を定量評価しています。カウントするのは咽頭期の嚥下反射ですが、空嚥下の反復は咽頭期以前の運動・認知も含まれる課題となります。

簡便性や安全性も大きな利点でありますが、回数・時間という間隔尺度であることも大きな利点です。反復唾液嚥下テスト(RSST)は統計的処理を容易に行うことが可能であり、対象集団の嚥下機能の特徴を分析しやすいことも利点になります。

摂食嚥下の 5 期モデルについては、他の記事で更に詳しくまとめておりますので、こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️ 【摂食嚥下の5期モデルについての記事はこちらから】

反復唾液嚥下テストとは

反復唾液嚥下テストとは才藤が 1996 年に考案した簡便な摂食・嚥下障害のスクリーニング法になります。

英語では Repetitive Saliva Swallowing Test といい、略称で RSST と呼ばれています。臨床では日本語で呼ばれることもありますが略称の RSST で呼ばれることも一般的となっています。

反復唾液嚥下テスト 評価方法

反復唾液嚥下テスト(RSST)の評価方法、使い方についてわかりやすく解説していきます。

測定は原則、座位で行うことが推奨されています。しかし、対象者が必ずしも座位をとることができるとも限らないため、ベッド上臥位姿勢(ギャッジアップ等)で測定することもあります。

対象者への検査の説明は以下のようになります。

「30 秒間にできるだけ多く(ゴックンと)唾を飲み込んでみてください」

検査者は自身の指で嚥下反射の回数を計測します。具体的には、第 2 指で喉頭隆起を、第3指で舌骨を触れ、喉頭挙上・下降運動を確認します。

口腔内が乾燥している場合には空嚥下が難しくなるため、口腔内乾燥が著明な場合には 1 ml 程度の水で口腔内を湿らせてから実施しても問題ないとされています。

反復唾液嚥下テスト 判定基準

反復唾液嚥下テスト(RSST)は非常に簡便な機能評価となります。そのため、正確な方法で実行できるのかどうかが重要になります。

まず、テストの実施前には実施中の注意点について説明をします。

- 「実施中には途中で発語しない」

- 「口腔内に唾液がなくなっても続ける」

テスト実施中には嚥下の回数を正確にカウントすることが重要になります。

触診で重要になるのは喉頭隆起(甲状軟骨)と舌骨になります。テスト実施前に予め触診をしておきます。

嚥下運動を捉えるためには、検査者の第 2 指で喉頭隆起を、第 3 指で舌骨を触診します。空嚥下を行い、喉頭隆起が第 2 指を十分に超えた場合に 1 回の嚥下と数えます。

嚥下機能が低下している場合には、空嚥下を行っても喉頭隆起が十分に動かないことや、二段階に動く場合もあります。

反復唾液嚥下テスト(RSST)としての記録(カウント)は、喉頭隆起が第 2 指を十分に超えた場合になりますが、不十分な嚥下運動がある時にはその詳細を記録しておく必要があります。

反復唾液嚥下テスト カットオフ値

反復唾液嚥下テスト(RSST)のカットオフ値は30 秒間に 3 回以上が正常、2 回以下を陽性とします。

実施を試みたけど 0 回だったパターンと、そもそも測定自体が不能であったパターンは『0 回と実施不能』で区別して記録します。

リハビリテーションで嚥下障害を疑われ、嚥下造影検査を実施した患者において、RSST 3 回は誤嚥のスクリーニングとして感度 0.98、特異度 0.66 であり感度が非常に高い結果になっております。

偽陰性は少なく、偽陽性が多い点には注意が必要になります。

反復唾液嚥下テスト 対象者

反復唾液嚥下テスト(RSST)は指示理解が困難だと、実施不能となります。改訂長谷川式簡易知能評価スケールを用いた報告によると 2 点以上で 50 %以上、12 点以上で 90 %以上の症例が実施可能と報告されています。

また、CDR(Cliical Dementia Rating)を用いた報告によると、CDR 2 では 77 %の症例で実施可能、CDR 3 では全員実施不能という結果になっております。

両報告のとおり、認知症であっても程度により実施は可能になります。入院時にテストの実施が難しかったとしても、病態改善とともに認知機能も改善し、評価可能となる場合もあります。

RSST に限らずスクリーニングテストは、簡便に繰り返し評価できることが強みとなります。スクリーニングテストにより日々の病態変化を捉え、適切な時期に精密検査や目標設定ができるようにするのが望ましいと考えます。

CDR(Cliical Dementia Rating)については、他の記事で詳しくまとめています!《【CDRとは:認知症スコアの判定方法】臨床的認知症尺度の評価用紙》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

改訂水飲みテストも併せることで評価の質は向上する

嚥下機能評価を行うときには、複数の評価法を組み合わせ、包括的に判断することが必須になります。

反復唾液嚥下テスト(RSST)の実施後には、改訂水飲みテストやフードテスト、結果によっては更なる精密検査が必要になることもあります。

反復唾液嚥下テスト(RSST)は誤嚥リスクの判断、経時的変化の評価項目、さらには水飲みテストの嚥下前運動として効果的です。

水飲みテストについては、他の記事で詳しくまとめています!《改訂水飲みテストとは?3ml、30ml、100mlを使い分け評価》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

反復唾液嚥下テスト(RSST)陽性の患者に対して、経口負荷テストを実施する際は、量や粘度などの調整、酸素飽和度のモニタリング、直ぐに吸引できるようにする等のリスク管理が必要になります。

反復唾液嚥下テスト(RSST)の課題難易度を安全性や誤嚥リスクから捉えると反復唾液嚥下テスト(RSST)は他テスト(水飲みテスト、フードテスト)より難易度が低い課題となります。

一方、嚥下運動から捉えると経口負荷なしで嚥下反射を複数回惹起することは、難易度の高い課題になります。高難易度の課題はスクリーニングの感度を上げるとともに、嚥下機能の予備能をみることにも繋がります。

高齢者が反復唾液嚥下テスト(RSST)の回数が少なくなることは、多くの論文で報告されています。過去の報告によると、RSST 6 回以上の割合は 40 代:約 60 %、50 〜 60 代:約 50 %、80 代以上:約 30 %となります。RSST が加齢に伴う機能低下を捉えていることが分かります。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

この記事では「反復唾液嚥下テスト(RSST)」をキーワードに解説させて頂きました。

こちらの記事を読むことで 嚥下障害についての理解が深まり、臨床におけるリハビリテーション診療の一助へとなれば幸いです。

RSST 以外にも嚥下障害のスクリーニング検査は様々なものがあります。この内容については他の記事で更に詳しくまとめておりますので、こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️ 【嚥下障害におけるスクリーニングテストについての記事はこちらから】

参考文献

- 小口和代,才藤栄一,水野雅康,馬場尊,奥井美枝,鈴木美保.機能的嚥下障害スクリーニングテスト 「反復唾液嚥下テスト」(the Repetitive Saliva Swallowing Test: RSST)の検討.リハビリテーション医学.2000,37,p375-382.

- 戸原玄,下山和弘.反復唾液嚥下テストの意義と実施上の要点.老年歯学.2006,第20巻,第4号,p373-375.

- 國枝顕二郎,大野友久.摂食嚥下障害のアセスメント,診断.リハビリテーション栄養.7(2),p196-202,2023.