こんにちは!リハビリくんです!

今回は水飲みテストの種類と評価結果の解釈についてまとめさせて頂きます!

水飲みテストは摂食嚥下リハビリテーションにおいて、重要なスクリーニングテストになり、臨床での使用頻度もかなり高いと考えられます。

水というものは、流動性が高く誤嚥しやすい物質となります。しかし、誤嚥した際の有害性が他の物質よりも低いため、嚥下障害(特に誤嚥)の有無を調べるスクリーニングテストとして広く用いられています。

水があれば評価できるため、簡便に評価できるところも良いところの1つになりますが、更に嚥下機能評価法の質という観点からも有用性が認められています。この記事では、国内外で使用されている代表的な水飲みテストの種類と最新の知見を概説していきたいと思います。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士として働いていると、一般的な会社員とは異なるリハビリ専門職ならではの苦悩や辛いことがあると思います。当サイト(rehabilikun blog)ではそのような療法士の働き方に対する記事も作成し、働き方改革の一助に携わりたいと考えております。

理学療法士としての主な取得資格は以下の通りです

登録理学療法士

脳卒中認定理学療法士

褥瘡 創傷ケア認定理学療法士

3学会合同呼吸療法認定士

福祉住環境コーディネーター2級

【リハビリテーション専門職の転職サイト】

医療従事者となる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といったリハビリテーション専門職は超高齢社会を突き進む本邦において必要不可欠な職種になります。

実際に近年では、理学療法士は 10,000 ~ 11,000 人程度、作業療法士は 4,000 ~ 5,000 人程度、言語聴覚士は 1,600 ~ 1,800 人程度、国家試験に合格しており、順調に有資格者数が増え続けています。

このように世の中から必要とされている反面、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の給与は他業界と比較して恵まれてるとはいえません。「賃金構造基本統計調査」から他業界と比較してみても2022 年度のリハビリテーション専門職の初任給平均額は 239,100 円となっており、満足できるものではありません。

また、給与の問題もありながら、リハビリテーション専門職は業界特有の激しい人間関係という荒波に揉まれながら業務にあたることになります。この人間関係で辛い思いをする人はかなり多いと考えられます。

このように、給与や人間関係、また福利厚生などを含めた恵まれた労働環境で働くためには転職が必要になることもあります。1 年目、すなわち始めての職場が恵まれた環境であればいうことありませんが、必ずしもそう上手くはいきません。

最近では転職サイトにも様々な種類のものがあり、どの転職エージェントを選択するか迷うと思います。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士におすすめしたい転職サイトは、他の記事で詳しくまとめています!《【理学療法士転職サイトランキング】おすすめ5選|リハビリ職の転職》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

摂食嚥下障害のスクリーニング

摂食嚥下障害の評価は、「スクリーニング」と「精査」に分類されます。

【スクリーニング】

- 病歴、問診

- 水飲みテスト

- 改訂水飲みテスト

- フードテスト

- 反復唾液嚥下テスト(RSST)

- 咳テスト

- 質問紙

【精査】

- 血液検査

- 胸部 X 線(誤嚥性肺炎の評価)

- 頭部 MRI

- 頭部 CT(嚥下障害の原因)

- 嚥下造影検査(VF)

- 嚥下内視鏡検査(VE)

スクリーニング、精査に共通していえることは、評価の目的を明確にすることが重要になります。一例として以下のような目的があげられます。

- 脳卒中発症後の急性期に経口摂取開始を検討したい

- 慢性期で経管栄養管理中の患者に対して経口摂取が可能かどうかを確かめたい

- 摂食嚥下障害に関する症状(むせ、経口摂取不良など)を認めるため、問題点を明らかにしたい

このような目的に対して適した「スクリーニング」と必要に応じて「精査」を行うことが重要になります。

「スクリーニング」にはいくつか種類があり、大別すると質問紙法と実測法に分類することができます。

質問紙法は対象者に自己記入してもらうか、対象者の家族や職員に尋ねてアセスメントします。質問紙法には以下のようなスクリーニング検査があります。

- 簡易嚥下状態評価票(EAT-10)

- 聖隷式嚥下質問紙

実測法は飲食に直接的に関係する機能的な部分をみる評価方法になります。実測法には以下のような検査方法があります。

- 反復唾液嚥下テスト(RSST)

- 水飲みテスト

- 改訂水飲みテスト

- フードテスト

- 咳テスト

この記事では実際に水を飲むテストを通じて摂食嚥下機能を評価することになる「水飲みテスト、改訂水飲みテスト」について、わかりやすく解説していきます。

改訂水飲みテスト(MWST)

改訂水飲みテストとは英語では modified water swallowing test といい、略称で MWST と呼ばれています。

誤嚥のリスクを最小限に抑える目的で、少量の水を用いる検査が各国であります。日本で最もよく知られているのが 3 ml の水を使う改訂水飲みテスト(MWST)になります。

テストの方法としては、シリンジを用いて 3 mL の冷水を口腔内に入れます。その水を飲み込んでもらうことで嚥下機能を評価するテストになります。

判定は 1 ~ 5 点 の 5 段階で、点数が高いほど嚥下機能が良いことを示します。カットオフ値を 3 点とすると、誤嚥があるかどうかの判別の感度は 0.70、 特異度は 0.88 と報告されています。

誤嚥などの摂食嚥下障害が疑われ、嚥下機能を評価する必要のある対象者に実施するテストになります。精密機器などを必要としないスクリーニングテストとなるため、嚥下機能の大まかな状態は把握できますが、細かいところはわからないということに注意する必要があります。

改訂水飲みテスト(MWST )で摂食嚥下障害が疑われた場合には、嚥下造影(VF)や嚥下内視鏡(VE)などの嚥下機能の詳細な検査を行うことを検討します。

検査、評価方法

方法としては、冷水 3 ml を口腔底に注ぎ、嚥下を指示します。嚥下後、反復嚥下を更に 2 回行ってもらいます。

1 回目の施行で評価点 4 点以上であれば、最大でさらに 2 回繰り返し、最も悪い点数を評価点とします。また、実施した体位などの情報も書き留めておきます。

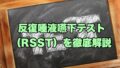

判定方法、評価基準

判定は 1 ~ 5 点 の 5 段階で、点数が高いほど嚥下機能が良いことを示します。カットオフ値を 3 点とすると、誤嚥があるかどうかの判別の感度は 0.70、 特異度は 0.88 と報告されています。

評価基準

- 1点:嚥下なし、むせる and/or 呼吸切迫

- 2 点:嚥下あり、呼吸切迫(不顕性誤嚥の疑いがある)

- 3点:嚥下あり、呼吸良好、むせる and/or 湿性嗄声

- 4 点:嚥下あり、呼吸良好、むせない

- 5 点:4 点に加えて反復嚥下が 30 秒以内に 2 回可能

※口腔内に投与した水のほとんどを吐き出してしまったり、口腔内に水を投与したにもかかわらず何も反応が得られない場合には「判定不能」とする

評価のポイント

- 口腔内に水を入れる際に、咽頭に直接水が流れ込むのを防ぐために、舌の背には注がずに必ず口腔底に水をゆっくり注いでから嚥下できるようにします。

- 嚥下の有無は甲状軟骨の動きを注意深く観察して判定します。

- 嚥下後には、反復して嚥下を 2 回行うように指示します。この反復嚥下は 4 点と 5 点の判断のためにも必要となります。

- 嚥下ができずにむせたり、呼吸が切迫したりする場合には 1 点となります。

- 嚥下ができれば 2 点以上になります。嚥下後に呼吸が切迫し、不顕性誤嚥が疑われる場合には 2 点となります。

- 嚥下後に呼吸は良好であるが、むせたり、湿性嗄声がある場合には 3 点となります。

- 嚥下後に呼吸が良好でむせもない場合には 4 点となります。この状態に加えて、反復嚥下が 30 秒以内に 2 回可能な場合には 5 点となります。

- 4 点以上の場合にはテストを最大 2 回繰り返して、もっとも低い点数で判定します。

記録方法

改訂水飲みテスト(MWST )は、冷水を用いて座位姿勢で評価を行います。

しかし、トロミがついた水を使用することや、座位がとれずベッド上(ギャッジアップ位)でテストを行うこともあります。

トロミがついた水で評価した場合は、どの程度の濃度を使用したのか明記します。また、その他にも水の温度(常温、冷水)、体位や環境を記録します。

トロミの分類

日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2013 に示されているトロミの分類では以下の 3 段階に分類されています。

- 【薄いトロミ】コップを傾けると落ちるのがすこし遅いと感じるが、コップからの移し替えは容易である。細いストローでも十分に吸える。

- 【中間のトロミ】スプーンで混ぜると、少しだけ表面に混ぜ跡が残る。スプーンですくってもあまりこぼれないが、フォークでは歯の間から落ちてすくえない。コップから飲むこともできるが、細いストローで吸うには力が必要。

- 【濃いトロミ】明らかにトロミが付いており、まとまりがよく、送り込むのに力が必要である。スプーンで 「eat」するという表現が適切で、ストローの使用は適していない。コップを傾けてもすぐに縁までは落ちてこない。フォークの歯でも少しはすくえる。

水飲みテスト(WST)

水飲みテスト(water swallowing test)について解説していきます。

水飲みテスト(WST)は、改訂水飲みテスト(MWST )が開発される前から実施されているスクリーニングテストになり、本邦では窪田らが 1982 年に報告した 30 mL の 水分を用いた方法が一般的となっています。

30 mL の水を扱うこともあり、当然誤嚥のリスクを考慮する必要があります。摂食嚥下障害の程度によっては 30 ml の検査による嚥下自体が危険なこともあります。

このような背景から最近では、改訂水飲みテスト(MWST )を行い異常がなかった患者に対して、水飲みテスト(WST)を実施することが増えてきています。

検査、評価方法

準備するものは常温の水 30 mL を入れたコップとストップウオッチになります。評価は基本的に座位姿勢で行います。

対象者にコップを手渡し「この水をいつものように飲んでください」と指示します。

水を飲み終わるまでの時間や何回で飲むことができたか、飲んでいる最中の様子を観察し、5 段階で判定します。

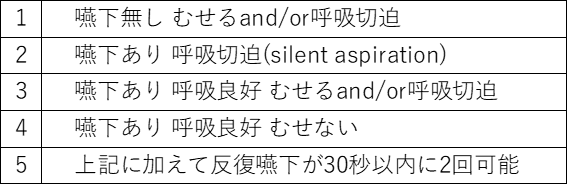

判定方法、評価基準

水を飲み終わるまでの時間や様子をプロフィールとエピソードに照らし合わせて判定するテストとなっています。

- 1 回でむせることなく飲むことができる

- 2 回以上に分けるが、むせることなく飲むことができる

- 1 回で飲むことができるが、むせることがある

- 2 回以上に分けて飲むにもかかわらず、むせることがある

- むせることがしばしばで、全量飲むことが困難である

プロフィールとエピソードによる最終的な判断方法は以下の通りとなります。

- 【正常範囲】プロフィール 1 で 5 秒以内で水を飲むことができる

- 【嚥下障害疑い】プロフィール 1 で水を飲むのに 5 秒以上かかる、もしくはプロフィール 2

- 【異常】プロフィール 3 ~ 5

また、飲んでいる最中の様子がすするような飲み方だったり、口に含むような飲み方、 口唇からの水の流出、むせながらも無理に続けようとする傾向、注意深い飲み方をするなどの所見も重要になるため、記録するようにします。

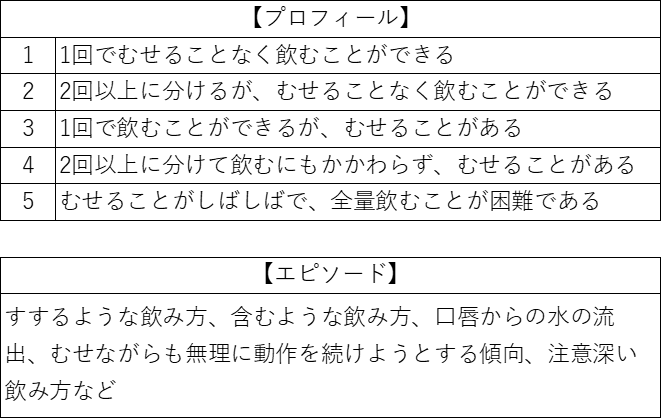

その他の水飲みテストについて

本邦では改訂水飲みテスト(MWST )と水飲みテスト(WST)、水の量でいえば 3 ml と 30 ml が主流になりますが、海外では 30 ml より多い量の水飲みテストも行われています。

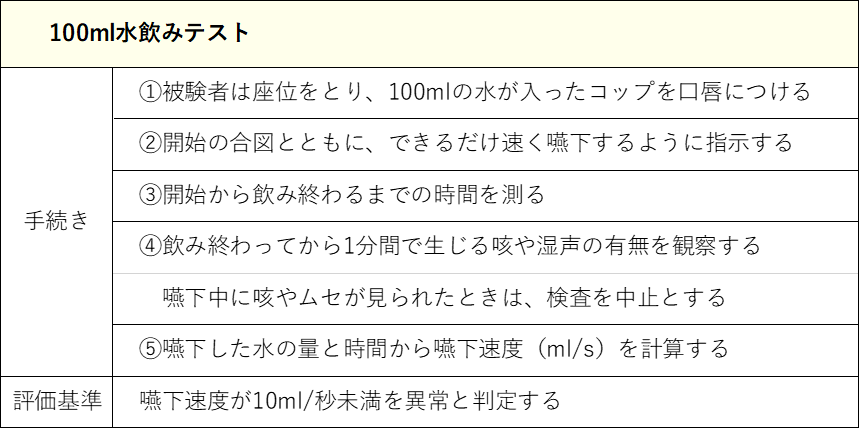

それが「3 オンス(約 90 ml)水飲みテスト」と「100 ml 水飲みテスト」になります。

「3 オンス(約 90 ml)水飲みテスト」は DePippo らによって開発されたテストになります。

Suiterらはこのテストを 3,000 例に実施し、誤嚥を検出する感度が 96.5 %、陰性的中率が 97.9 %であったと報告しています。

次に「100 ml 水飲みテスト」ですが、Wu らは 100 ml の水飲みテストを 59 例に実施し、飲水速度(飲水量/秒)とむせの組み合わせが誤嚥の判定に有用であることを示しております。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

この記事では「改訂水飲みテスト、水飲みテスト」をキーワードに解説させて頂きました。

こちらの記事を読むことで水飲みテストについての理解が深まり、臨床における摂食嚥下障害に対するスクリーニングテストの一助へとなれば幸いです。

RSST 以外にも嚥下障害のスクリーニング検査は様々なものがあります。この内容については他の記事で更に詳しくまとめておりますので、こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️ 【嚥下障害におけるスクリーニングテストについての記事はこちらから】

参考文献

- 大熊るり,藤島一郎.摂食・嚥下障害スクリーニングのための聖隷式嚥下質問紙と30 ml水飲みテストの関連.日摂食嚥下リハ会誌 .2012,16(2),p192–197.

- 松尾貴央,松山美和,渡辺朱理,中谷謙.嚥下障害のスクリーニングテストの比較研究.日摂食嚥下リハ会誌.2016,20(1),p3–10.

- 辻哲也.MWST(改訂水飲みテスト).ブレインナーシング.35(7),p649-651,2019.

- 矢野実郎.水飲みテスト.リハビリナース.6(1),p45-48,2013.