当サイト(rehabilikun blog)にお越し頂きありがとうございます。

サイト管理者のリハビリくんと申します。

理学療法士として以下の経験と実績を持つリハビリくんが解説します♪

加齢による口腔機能の低下

食事は高齢者の日常生活における大きな楽しみの 1 つであり、単なる栄養摂取の手段以上に重要な活動になります。

食事を味わい楽しい時間を過ごすことは活発なコミュニケーションや外出等への契機にもなることからも QOL とも深く関わっていると考えられます。

このように QOL を高めるためにも重要となる食事ですが、口腔機能の低下は食事摂取状況や栄養状態との関連が深く、口腔機能の低下は食事の満足感低下に繋がってしまいます。

口腔機能については、会話や食事などで日常的に使用するものになります。日常的に使用するものではありますが、その機能は加齢によって着実に低下していきます。

加齢による影響は仕方ない部分でもあるため、このタイミングで重要になるのは、口腔機能の低下に伴った適切なタイミングで歯科受診をするなどの対処になります。しかし、高齢期になると他者との交流が減少し、容姿に気を使うことも少なくなり、口腔の健康への意識も低下する傾向があります。

このような流れから、口腔機能が徐々に低下し、むせることや噛めない食品が増えたりして、食欲低下や食品多様性の低下に繋がります。

更に放置していると本格的に口腔機能が低下します。咬合力低下や舌運動機能低下、咀嚼・嚥下機能の低下は低栄養、サルコペニアの原因となります。そして、最終的には咀嚼障害や摂食嚥下障害へと至ります。

このような経過を辿らないにするために、オーラルフレイルという概念の重要性を医療従事者はもちろんのこと、国民に啓発していく必要があります。

オーラルフレイルとは

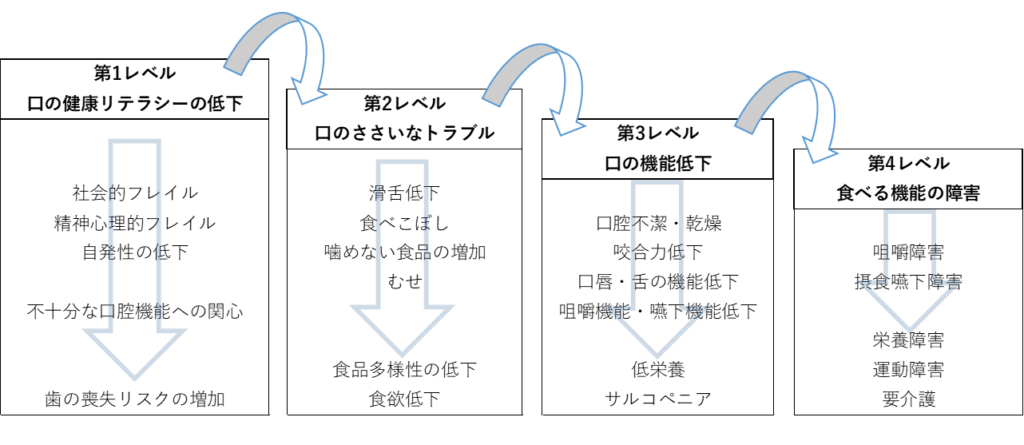

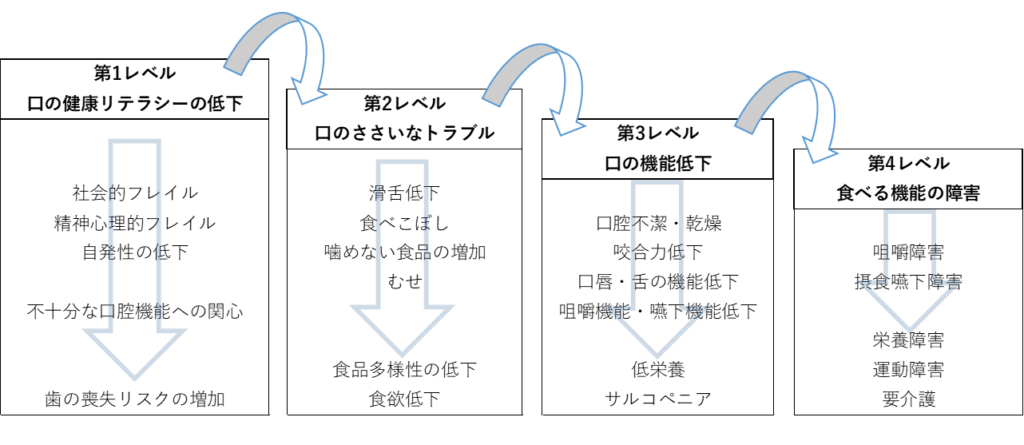

オーラルフレイルとは、口腔の虚弱であり、上図のように 4 段階で進行する一連の現象・過程となります。

飯島勝矢氏が中心となり 、2013 年に厚生労働省事業におけるワーキンググループによって提唱された概念になります。

「国民の口に対する健康リテラシー向上」を最大の目的として提唱されていますが、まだまだオーラルフレイルの概念は一般的とまでには至っておりません。

この記事ではオーラルフレイルについて、少しでもわかりやすく解説できるようにします。

【第 1 レベル】口の健康リテラシーの低下

高齢になると他者との交流が減少し、容姿に気を使うことも少なくなり、口腔の健康への意識も低下する傾向があります。

生活範囲の狭小化、自発性の低下などから始まり、「口の健康に対する関心の低下」を経て、歯周病や残存歯数の低下のリスクが高まる段階になります。

【第 2 レベル】口のささいなトラブル

日常生活における、ささいな口の機能低下に伴う食を取り巻く環境悪化の徴候が現れる段階になります。

例えば、固いものが食べにくくなったことにより食生活を柔らかいもの中心に変更する高齢者がいらっしゃると思います。

このように、口腔機能のささいなトラブルが生じながらも歯科受診などは行わずに、なりゆきのまま食生活のレベルを下げるといった段階になります。

第 1 レベル、第 2 レベルで生じる機能低下は微細であることから、人によっては自覚することなく潜在的に機能低下が進むこともあります。

特に現在の日本における食品加工技術では、様々な柔らかい食品が容易に購入できるため、その機能低下を自覚しにくく、かなり進行してからようやく「最近、口の調子が悪い」などと自覚することも少なくなく、オーラルフレイルの難しいところになります。

以前は「第 2 レベル:口のささいなトラブル」のことをオーラルフレイルと呼んでいましたが、現在は第 1 レベルから第 4 レベルまでの一連の過程のことをオーラルフレイルと呼んでおります。

【第 3 レベル】口の機能低下

第 3 レベルは、口腔機能の低下が顕在化し、全身の筋肉の衰えや運動能力の低下、栄養障害へ陥る段階になります。

第 3 レベルの「口の機能低下」についてを「口腔機能低下症」と定義され、2018 年 4 月からその検査と管理が健康保険に導入されています。

【第 4 レベル】食べる機能の障害

第 4 レベルは、摂食嚥下機能低下や咀嚼機能不全から、要介護状態、 運動・栄養障害に至る段階となり、「摂食嚥下障害」として診断がつくレベルとなります。

【オーラルフレイルの判定】

東京大学の飯島らによる大規模高齢者虚弱予防研究(柏スタディ)ではオーラルフレイルの判定方法が提唱されています。

その判定方法では「残存歯数」「咀嚼能力」「舌圧」「滑舌」の客観的指標 4 項目と「半年前と比べて硬いものが食べにくい」「お茶や汁物でむせる」という主観的指標 2 項目の合計 6 項目のうち 3 項目以上が該当する場合をオーラルフレイルとします。

【客観的指標】

- 残存歯数低下(< 20 本)

- 咀嚼筋力低下(色判定ガム吸光度:男性< 14.2、女性< 10.8)

- 舌運動低下(舌圧:男性< 27.4 kPa、女性< 26.5 kPa)

- 滑舌低下

【主観的指標】

- 半年前と比べて硬いものが食べにくい

- お茶や汁物でむせる

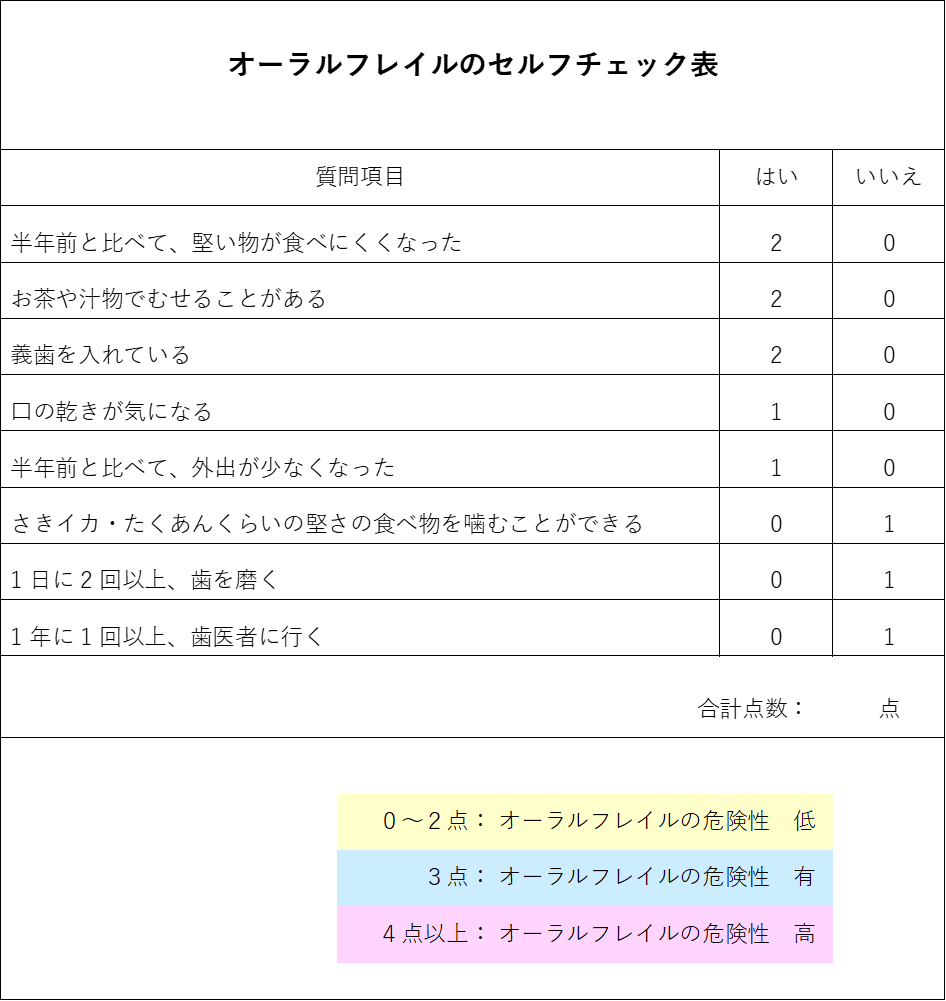

オーラルフレイルのセルフチェック表

オーラルフレイルの第 1 レベルや第 2 レベルで生じる機能低下は微細であるため、人によっては気付かないことや、何か変だなと思っても歯科受診をするまでには至らず、そのまま放置してしまうことがあります。

そのような場合に活用したい指標がオーラルフレイルのセルフチェック表になります。

オーラルフレイルのセルフチェック表では 8 項目の設問に「はい」か「いいえ」で回答し 0 ~ 11 点の得点範囲でオーラルフレイルの危険性を抽出します。

- 半年前と比べて、堅い物が食べにくくなった

- お茶や汁物でむせることがある

- 義歯を入れている

- 口の乾きが気になる

- 半年前と比べて、外出が少なくなった

- さきイカ、たくあんくらいの堅さの食べ物を噛むことができる

- 1 日に 2 回以上、歯を磨く

- 1 年に 1 回以上、歯医者に行く

得点が高いほどオーラルフレイルの危険性が高いことを意味し、判定基準としては以下の通りとなります。

【合計点】

- 0 ~ 2 点:オーラルフレイルの危険性は低い

- 3 点:オーラルフレイルの危険性あり

- 4 点以上:オーラルフレイルの危険性が高い

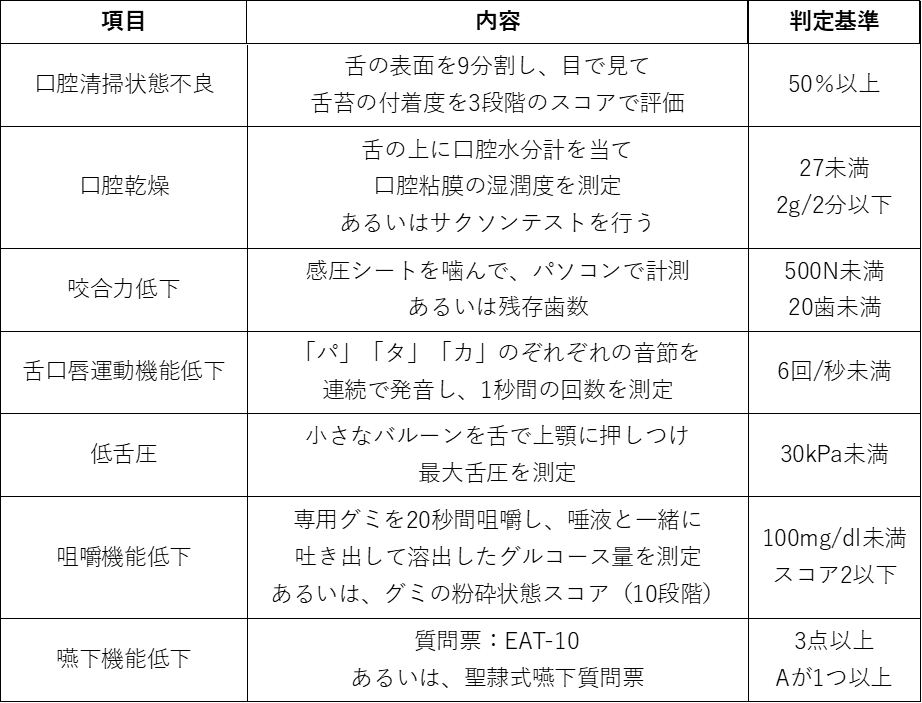

口腔機能低下症とは

口腔機能低下症は、2018 年に新たな医療保険病名として保険収載された歯科疾患になります。オーラルフレイルの概念の中でも特に重要な項目となります。

前述した通り、オーラルフレイルは第 1 レベルから第 4 レベルまでの一連の過程のことを意味しますが、口腔機能低下症は、オーラルフレイルの「第3レベル」に該当します。

つまり、第 1 レベルや第 2 レベルでオーラルフレイルを見逃してしまったり、症状の進行をストップあるいは改善させることができなかった場合には第 3 レベルまで症状が進み、口腔機能低下症に至るということになります。

オーラルフレイルの第 3 レベルは、地域の歯科医院での対応が必要になります。口腔機能低下症と診断された場合は、検査結果に基づき個々の口腔状況に応じて口腔機能管理を行う必要があります。

【口腔機能低下症の診断基準】

7 項目(口腔衛生状態不良、口腔乾燥、咬合力低下、舌口唇運動機能低下、低舌圧、咀嚼機能低下、嚥下機能低下)のうち、3 項目以上該当する場合に口腔機能低下症と診断されます。

「嚥下機能低下」の項目で活用する簡易嚥下状態評価票(EAT-10)や聖隷式嚥下質問紙については、他の記事で詳しくまとめておりますので、こちらもご覧になって頂けると幸いです☺️ 【摂食嚥下障害のスクリーニング検査についての記事はこちらから】

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

この記事では「オーラルフレイルのセルフチェック表」をキーワードに考えを述べさせていただきました。

オーラルフレイルを予防するには、「口の中を清潔に保つこと」そして「加齢で衰える口腔機能の維持・改善に努めること」がポイントになります。

口の中の状態は自分だけの管理では疎かになる傾向があります。そのため、オーラルフレイルの予防の第一歩は定期的な歯科検診を行い、自分の歯や口の状態を知ることになります。

こちらの記事がオーラルフレイルや口腔機能低下症についての理解力向上をもたらし、摂食嚥下リハビリテーションや高齢者の診療に少しでもお力添えになれば幸いです。

参考文献

- 平野浩彦.オーラルフレイルの概要と対策.日本老年医学会雑誌.52巻,4号,2015,p336-342.

- 靏岡祥子,高守史子,山下佳雄.オーラルフレイルに対する自覚度合と口腔機能低下症の検査結果の相違に関する臨床的検討.老年歯学 第36巻,第1号,2021,p53-64.

- 平野浩彦.今なぜオーラルフレイルが注目されるのか老年学の視点から.JICD,2018,Vol. 49,No.1,p15-19.

- 上田貴之,釘宮嘉浩,堀部耕広.高齢者の認知機能と口腔機能.日補綴会誌.12巻2号,2020,p129-134.