いつも当サイト(rehabilikun blog)の記事をお読みいただき誠にありがとうございます。また、初めましての方はよろしくお願い致します。サイト管理者のリハビリくんです!

この記事は「老研式活動能力指標」をキーワードに内容を構成しております。こちらのテーマについて、もともと関心が高く知識を有している方に対しても、ほとんど知識がなくて右も左も分からない方に対しても、有益な情報がお届けできるように心掛けております。それでは早速、内容に移らせていただきます。

IADLを評価する老研式活動能力指標は、地域に住む高齢者の生活能力を測定することを目的に作成されました。IADL評価の中でも、より高次となる生活行為に対する質問が組み込まれている印象はありますが、「はい」「いいえ」の2択で回答してもらう合計13点満点の評価となっているため、採点自体は容易といえると思います。

明日からにでも、老研式活動能力指標が臨床で使用することができるように、こちらの記事でまとめさせて頂きます!

【簡単に自己紹介】

30代の現役理学療法士になります。

理学療法士として、医療保険分野と介護保険分野の両方で経験を積んできました。

現在は医療機関で入院している患者様を中心に診療させていただいております。

臨床では、様々な悩みや課題に直面することがあります。

そんな悩みや課題をテーマとし、それらを解決するための記事を書かせて頂いております。

現在、理学療法士として得意としている分野は「脳卒中」「褥瘡」「栄養」「呼吸」「摂食・嚥下」「フレイル・サルコペニア」についてです。そのため、これらのジャンルの記事が中心となっております。

主な取得資格は以下の通りです

脳卒中認定理学療法士

褥瘡 創傷ケア認定理学療法士

3学会合同呼吸療法認定士

福祉住環境コーディネーター2級

ここ近年は新型コロナウイルスの影響もあり、外部の研修会などに参加する機会も減少していると思います。また、職場内での勉強会も規模が縮小している施設が多いのではないでしょうか?

このような状況ではありますが、医療職として知識のアップデートは必要不可欠ですよね。

こんな悩みを抱えるリハビリテーション専門職の味方になってくれるのが「リハノメ」です!

「リハノメ」は時間にとらわれず、電車などの通勤中や寝る前の数十分で知識をアップデートできるところが最大のメリットだと思います。気軽に始められる価格設定にもなっているため、是非一度ご利用してみてください!

IADLとは

IADLは「Instrumental Activities of Daily Living」の略で、日本語では「手段的ADL」もしくは「手段的日常生活動作」と呼ばれています。

ADLは日常生活の「基本的な動作」であるのに対し、IADLはADLよりも複雑な動作と判断が求められる「応用的な動作」のことです。

例えば「買い物」や「乗り物(公共交通機関等)の使用」など、単純に動作が行えるかだけでなく、判断や意思決定が可能かどうかもチェック内容に含まれます。IADLは生活の質(QOL)にも直結するため、IADLをできる限り維持していく事が、人生100年時代を生き抜くためにとても大切です。

ADLとIADLの違い

ADLとIADLは、介護やリハビリテーションの世界では一般的に使われている言葉です。

ADLの項目は、移動(歩く、車椅子を操作する)、食事や着替えなどの運動項目、コミュニケーションにおける理解(言葉や意味が分かること)、や表出(自分の意思や意図を伝えること)などの認知項目など、最低限の日常生活を行うための動作を指します。

これに対してIADLは、前述の通りADLよりも複雑な動作と判断が求められる動作のことを指します。IADLの項目に含まれている「洗濯」を例にとって、説明します。

洗濯には「洗濯カゴから洗濯機に洗濯物を移す作業」「洗剤や柔軟剤を入れる作業」「洗濯を干す作業」「洗濯物を畳む作業」「洗濯物を家族ごとに分けて収納する作業」と様々な工程に分かれます。単純な作業で完結するわけではなく、洗濯した服が誰のものなのか、どの服なのかによって、畳み方も収納場所も異なり、臨機応変な行動が求められます。

このように、IADLは身体を動かす機能だけでなく、判断力や理解力などの機能も関わってきます。

IADLについては、他の記事でまとめておりますので、こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️ 【IADLの充実を目指したリハビリについての記事はこちらから】

IADLの評価法について

- Lawton(ロートン)の尺度

- 老研式活動能力指標

- DASC-21

- Frenchay Activities Index(FAI)

この4種類の評価を抑えておけば間違いないと思います。

老健式活動能力指標について

評価法の歴史

日本では昔、高齢者の健康は疾病の有無ではなく、生活機能の自立の程度で評価するべきと考えられていました。その後しばらく経ち、地域に暮らす高齢者に対して、より高次の生活機能を評価できる指標が必要だと考えられました。

その中で東京都老人総合研究所によって開発されたのが、『老研式活動能力指標』です。

主に、地域に暮らす高齢者の生活機能を測定する際に用いられます。

老研式活動能力指標の目的

IADLを評価する老研式活動能力指標は、地域に住む高齢者の生活能力を測定することを目的にしています。

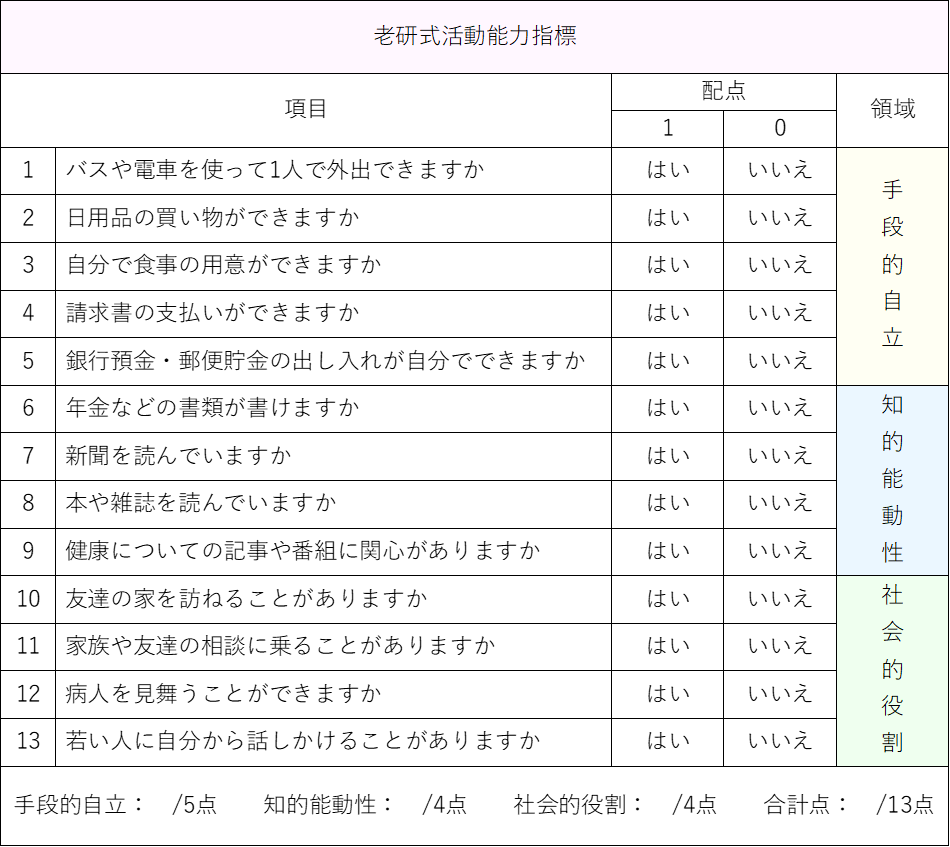

主に「手段的自立」「知的能動性」「社会的役割」の項目について質問形式で「はい」「いいえ」で回答してもらう合計13点満点の評価となっています。退職後の高齢者を想定していることから「仕事・生産活動」の項目は入っておりません。

評価方法

老研式活動能力指標の評価表をダウンロードできるようにしておきました!評価表が必要な方はこちらからどうぞ☺

各項目は簡単に「はい」「いいえ」で返答され、「はい」は1点、「いいえ」は 0点で得点化されます。合計得点は上記13項目の単純合計で、これは13項目のうち何項目「はい」と返答があったか を意味するものでもあります。

高得点(最高13点)は、 高齢者の活動能力が高いことを示します。また、老研式活動能力指標は3つのカテゴリーを個別に使用することもできます。この指標の妥当性は十分に検証されており、地域や高齢者住宅に住む高齢者の活動能力測定に広く使用されています。

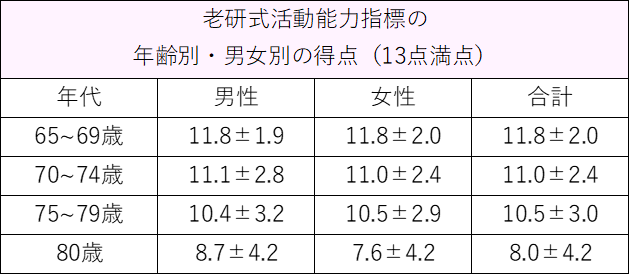

老研式活動能力指標の性別・年齢別得点

まとめ

最後までお読み頂きありがとうございます!

この記事ではIADL評価法の1つである老研式活動能力指標についてまとめさせて頂きました!

老研式活動能力指標については、地域に暮らす高齢者に対して、より高次の生活機能を評価する必要が求められて作成された評価法となっています。

そのため、IADLの中でも難易度の高い生活行為に対する質問も組み込まれている印象があります。

例を出しますと、「家族や友達の相談にのることがありますか?」や「病人を見舞うことができますか?」についてです。これらは、複雑な判断能力や意思決定が必要になりますよね。

IADLという言葉には、様々な生活行為が含まれます。また、IADL評価法によって、それぞれ特色が異なります。IADLについてしっかりと学習し、対象者にあった適切な評価法を選択できるようにしつつ適切な評価ができるようにしていきましょう!

ADLについては、他の記事でまとめておりますので、こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️ 【ADL評価法はどれを使えばいい?についての記事はこちらから】

参考文献

- 平瀬達哉,井口茂,塩塚順,中原和美,松坂誠應.高齢者におけるバランス能力と下肢筋力との関連性について ─性差・年齢・老研式活動能力指標別での検討─.理学療法科学 .2008,23(5),p641–646.

- 鈴木直子,牧上久仁子,後藤あや,横川博英,安村誠司.地域在住高齢者のIADLの「実行状況」と「能力」による評価の検討-基本チェックリストと老研式活動能力指標から-.日本老年医学会雑誌.2007年,44巻,5号,p619-626.