こんにちは!リハビリくんです!

今回はADL評価法について解説していきたいと思います!

ADLの評価といったら何を思い浮かべるでしょうか?一般的には BI や FIM が ADL 評価の王道といえるのかもしれません。

ADL の評価にも様々な評価法があります。BADL の評価法では、BI と FIM の他にも Katz Index や DASC-21 が有名ですし、IADL の評価法では Lawton IADL、老研式活動能力指標、Frenchay Activities Index(FAI)と複数あります。

正直、どの評価法を使うべきなのか悩んでしまうという方もいらっしゃるかと思います。そこで今回こちらの記事で、ADL 評価法の選定方法と各評価法の特徴について解説させて頂きます!

【簡単に自己紹介】

30代の現役理学療法士になります。

理学療法士として、医療保険分野と介護保険分野の両方で経験を積んできました。

現在は医療機関で入院している患者様を中心に診療させていただいております。

臨床では、様々な悩みや課題に直面することがあります。

そんな悩みや課題をテーマとし、それらを解決するための記事を書かせて頂いております。

現在、理学療法士として得意としている分野は「脳卒中」「褥瘡」「栄養」「呼吸」「摂食・嚥下」「フレイル・サルコペニア」についてです。そのため、これらのジャンルの記事が中心となっております。

主な取得資格は以下の通りです

脳卒中認定理学療法士

褥瘡 創傷ケア認定理学療法士

3学会合同呼吸療法認定士

福祉住環境コーディネーター2級

ADLとは

ADL は、リハビリテーションおよび医療・福祉に欠かすことができない用語となりますが、ADL とは何を意味しているのでしょうか?

日本リハビリテーション医学会は ADL という言葉を「ひとりの人間が独立して生活するために行う基本的な、しかも各人ともに共通に毎日繰り返される一連の動作群をいう」と定義しています。

この ADL を評価し、定量的に数値化するための指標として、ADL 評価があります。そして ADL の評価方法にはさまざまなものがあります。

一昔前には、ADL といえば起居動作あるいは食事、トイレなどの生活動作などが中心となる基本的 ADL(Basic ADL:BADL)であったと思います。

それが最近では、BADL だけではなく、手段的 ADL(IADL)、疾患特異的 ADL も含めながら考えていく必要性が増しています。

ADL は以前よりも幅広いものとなっており、評価尺度としても、さまざまな ADL 評価が開発されています。そのため、状況に合致した適切な評価法を使用するスキルも必要になります。

BADL、IADL、疾患特異的 ADL 評価と多様性が出てきていることはリハビリテーションの進歩といえますが、これだけ多くの評価法から適切なものを選択することは難しいことでもあります。そこで、これらの ADL 評価についてわかりやすく解説していきたいと思います。

ADLの種類(BADLとIADL)

日常生活動作(ADL)には、基本的日常生活動作(basic ADL = BADL)と手段的日常生活動作(instrumental ADL = IADL)に分類されます。

基本的日常生活動作(BADL)とは、一般的に日常生活動作(ADL)のことを指し、日常生活における基本的な「起居動作・移乗・移動・食事・更衣・排泄・入浴・整容」動作のことを指します。

手段的日常生活動作(IADL)は、基本的日常生活動作(BADL)の次の段階を指します。「掃除・料理・洗濯・買い物などの家事や交通機関の利用、電話対応などのコミュニケーション、スケジュール調整、服薬管理、金銭管理、趣味」などの複雑な日常生活動作のことを指します。

ADL評価のガイドライン

BADL・IADL ともに様々な評価法があります。疾患別にそれらをどのように使い分ければよいのかを判断するにおいては、日本理学療法士協会の診療ガイドラインが役立ちます。

このガイドラインは基本的には疾患別に作成されています。それぞれの疾患の診療ガイドラインには理学療法介入だけでなく評価も取り上げられており、ADL 評価法についてもエビデンスレベルと推奨が明記されています。

基本的日常生活動作(BADL)の評価尺度

基本的日常生活動作(BADL)の評価尺度は今日までにさまざまな指標が開発されています。代表的なものについて、いくつかご紹介します。

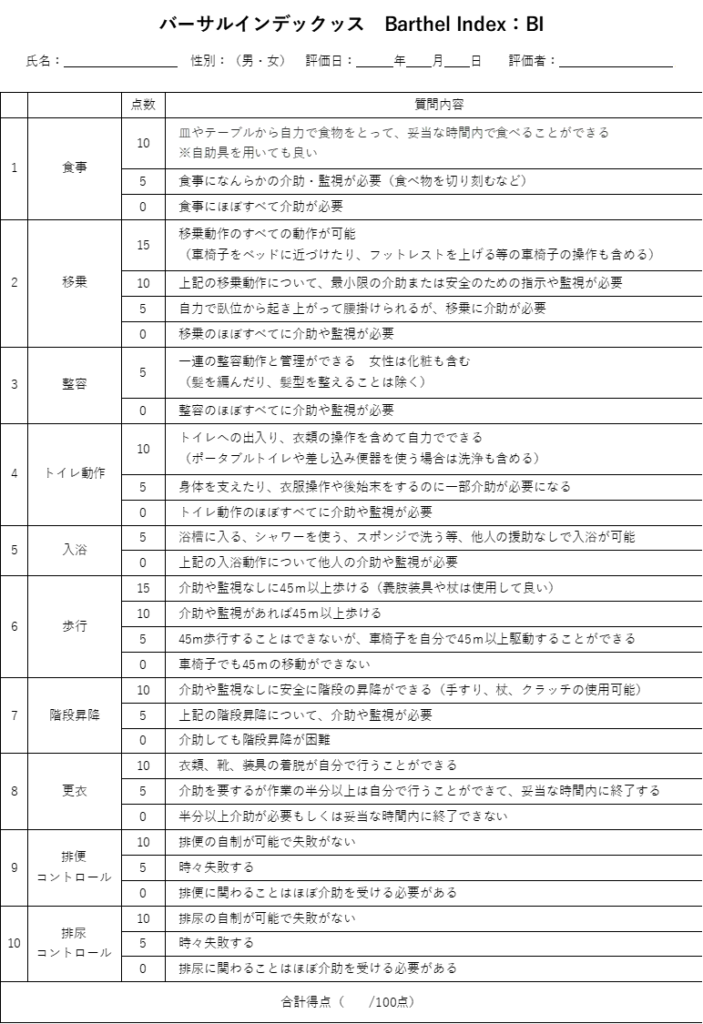

Barthel index(BI)

Barthel Index は、脳卒中患者の ADL 評価をするために開発された指標になります。その後、脳卒中に限定せず、さまざまな疾患や症状に対して使用されるようになっています。

評価項目は運動項目が主で、10 項目から構成されています。

100 点満点となり「独力で行うことができる(自立)」「援助が必要(部分介助)」「できない(全介助)」の 3 段階(一部 2 ~ 4 段階)評価となります。

簡便で誰でも評価しやすいという特徴がある反面、3 段階評価のため、細かな変化が点数に現れにくいともいえます。

Barthel Index の特徴をまとめると以下の通りになります。

- 評価項目は 10 項目から構成される

- 「できる ADL」を評価する

- 各項目を 0 ~ 15 点で採点する

- 最高点は 100 点、最低点は 0 点

- 移動・移乗の項目の配点が高い

バーセルインデックスについては、他の記事で詳しくまとめています!《【バーセルインデックス(BI)とは】わかりやすく【できるADL】》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

機能的自立度評価法(FIM)

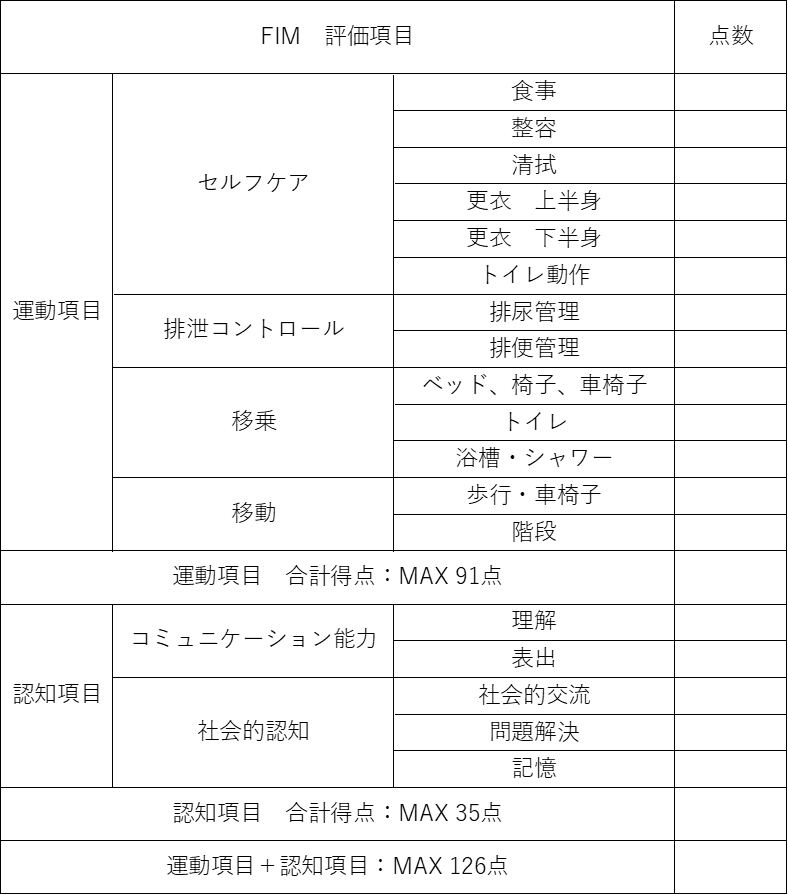

FIMとは「Functional Independence Measure」の略語で、1983 年に Granger らによって開発された ADL 評価法になります。FIM を日本語でいうと「機能的自立度評価法」といいます。

FIMの目的は、介護者の負担度を評価することになります。負担度をみることが目的のため、「できる ADL 」ではなく「している ADL 」を評価することが必要となります。

FIM(機能的自立度評価法)の特徴は以下の通りとなります。

- ADL をどの程度自分で行っていて、どのくらい介助に手がかかるのかを簡単に評価することができる

- 普段の日常生活で「している ADL 」を、18 項目、各 7 点満点で合計 18 ~ 126 点で評価する

- 実際の動作に関する 13 の項目(運動項目)に加え、認知面を評価する 5 つの項目(認知項目)が含まれる

- 評価の対象になる病気や障害は選ばないが、7 歳以上が対象となる

- 医療従事者以外でも評価することが可能である

FIM については、他の記事で詳しくまとめています!《【FIM:機能的自立度評価法】わかりやすく解説【しているADL】》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

手段的日常生活動作(IADL)の評価尺度

手段的日常生活動作(IADL)の評価尺度は今日までにさまざまな指標が開発されています。代表的なものについて、いくつかご紹介します。

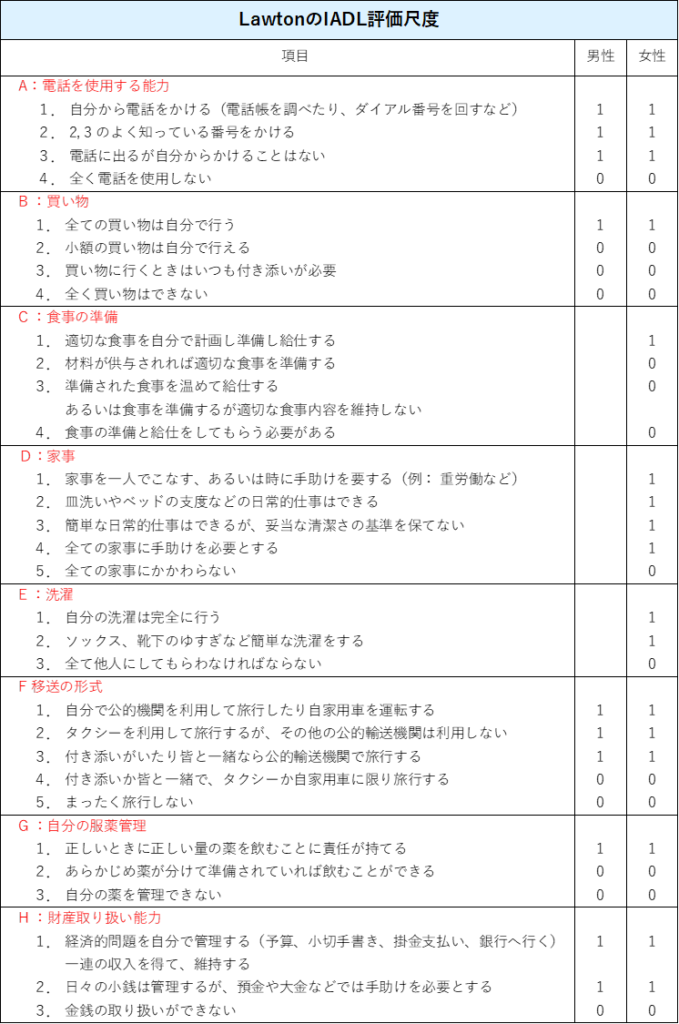

Lawtonの尺度

IADLの実行状況を評価するための評価表になります。評価項目は電話・買い物・食事の準備など社会生活を営むのに欠かせない8項目で構成されています。男性と女性で評価項目数が異なっていたり(男性5、女性8)項目によって段階づけが異なっていたりします。

このテーマについては、他の記事でまとめておりますので、こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️ 【Lawtonの尺度について:IADLについての記事はこちらから】

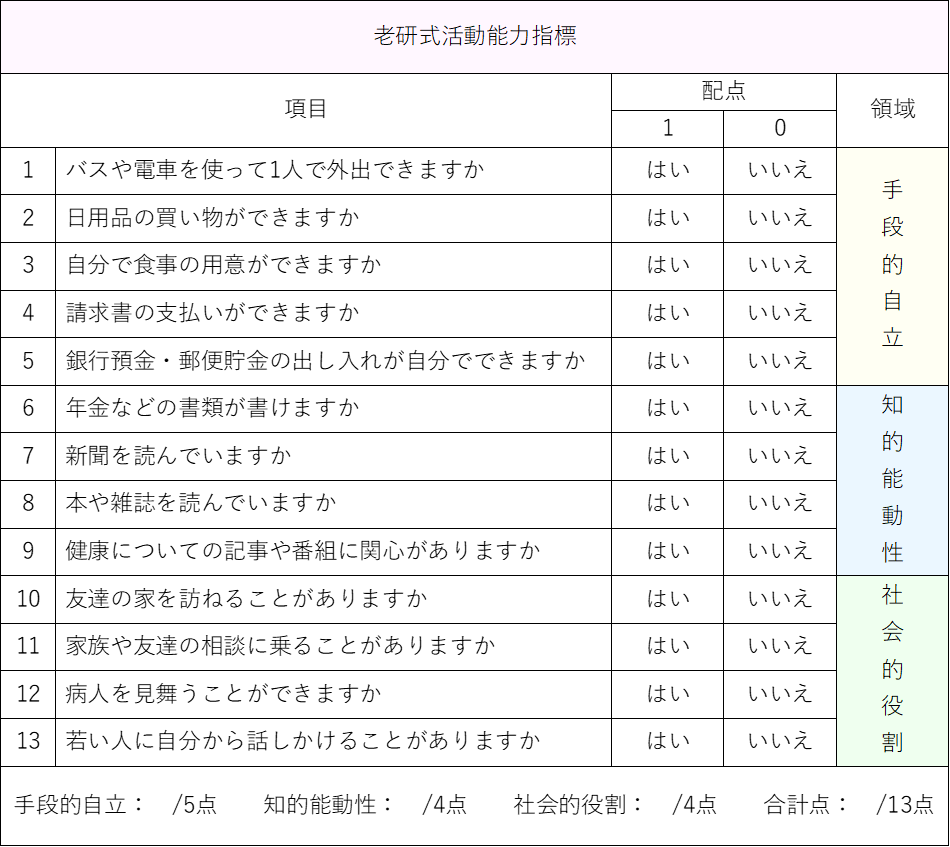

老研式活動能力指標

IADL を評価する老研式活動能力指標は、地域に住む高齢者の生活能力を測定することを目的にしています。

主に「手段的自立」「知的能動性」「社会的役割」の項目について質問形式で「はい」「いいえ」で回答してもらう合計 13 点満点の評価となっています。

老研式活動能力指標については、他の記事で詳しくまとめています!《【老研式活動能力指標とは】13項目からなるIADL評価尺度を解説》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

FAI(Frenchay Activities Index)

Frenchay Activities Index(FAI)とは、IADL 評価法の一つであり、1983 年に Holbrook らによって考案された指標となります。

FAI では日常生活における応用的な活動や社会生活における活動の中から 15 項目(食事の用意・食事の後片付け・洗濯・掃除や整頓・力仕事・買い物・外出・屋外歩行・趣味・交通手段の利用・旅行・庭仕事・家や車の手入れ・読書・勤労)が評価対象となっています。

15 項目について、活動頻度に応じて得点化(0 ~ 45 点)します。FAI(Frenchay Activities Index)は、比較的心身機能が保たれた方が適応となります。

FAI(Frenchay Activities Index)については、他の記事で詳しくまとめています!《【IADL評価方法】FAIとは?15種の手段的日常生活動作で構成》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

疾患特異的 ADL 評価尺度

疾患特異的 ADL 評価尺度は今日までにさまざまな指標が開発されています。代表的なものについて、いくつかご紹介します。

NRADL(長崎大学呼吸器日常生活活動評価表)

NRADL(Nagasaki University Respiratory Activities of Daily Living Questionnaire)とは呼吸器疾患に特異的な ADL 評価表になります。

NRADL は食事や排泄、整容といった ADL 10 項目それぞれに対し、動作速度、呼吸困難感、酸素流量の 3 つのカテゴリーで 4 段階評価し、それに連続歩行距離による点数を加点する総得点 100 点の尺度となります。

NRADL の評価項目は入院版と外来版で異なります。前半の 1 ~ 5 の ADL については同じ内容となっていますが、後半の 6 ~ 10 については入院生活と在宅生活の特色に応じた内容に調整されています。

【入院版】

- 食事

- 排泄

- 整容

- 入浴

- 更衣

- 病室内移動

- 病棟内移動

- 院内移動

- 階段昇降

- 外出・買い物

- 連続歩行距離

【外来版】

- 食事

- 排泄

- 整容

- 入浴

- 更衣

- 屋内歩行

- 階段昇降

- 外出

- 荷物の運搬・持ち上げ

- 軽作業

- 連続歩行距離

NRADL については、他の記事で詳しくまとめています!《【NRADL評価方法を徹底解説】長崎大学呼吸器日常生活活動評価表》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

PDQ-39

パーキンソン病患者の生活機能障害や生活の質を幅広く捉えるための評価表となります。6つの設問で構成されたADLの項目があり、運動能力の項目にも家事・買い物・外出といったIADLに関する項目が配置されています。

対象者がパーキンソン病患者であればBIやFIMを用いて ADLを幅広く評価したうえで、こうした総合的評価表を組み合わせることで疾患特異的なADL評価も加えることができます。

このテーマについては、他の記事でまとめておりますので、こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️ 【PDQ-39を解説!パーキンソン病QOL評価についての記事はこちらから】

脊髄障害自立度評価法(SCIM)

Spinal Cord Independence Measure(SCIM)については、日本語では脊髄障害自立度評価法と呼ばれております。

Spinal Cord Independence Measure(SCIM)は 2001 年に Version Ⅱ に改訂され、2002 年に Version Ⅲ が考案されています。SCIM Version Ⅲ は信頼性と妥当性が示されており、世界中で広く翻訳され使用されています。

脊髄障害自立度評価法(SCIM)は全 19 項目から構成されています。

19 項目は大きく分けて 3 つの領域に分類され、セルフケア 6 項目、呼吸と排泄管理 4 項目、移動 9 項目で構成されています。

脊髄障害自立度評価法(SCIM)については、他の記事で詳しくまとめています!《【脊髄障害自立度評価法(SCIM)】脊髄損傷患者のADL評価方法》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

ALSFRS-R

ALSFRS(ALS Functional Rating Scale)とは、ALS 患者の日常生活動作能力を判定するために米国で作成された評価尺度になります。

ALSFRS は 1990 年代に開発されて以降、臨床で使用されておりましたが、呼吸機能障害と比較し、 四肢障害と延髄評価に過剰な重みづけがなされているのではないかと指摘されていました。

このような背景から ALSFRS はその後、ALSFRS-R として改定されています。

ALSFRS-R は球麻痺の症状(言語、唾液分泌、嚥下)、上肢の ADL(書字、摂食動作、着衣)、下肢の ADL(寝床、歩行、階段)、呼吸状態(呼吸困難、起坐呼吸、呼吸不全)の 4 つのパートで構成されています。

全 12 項目について 0 ~ 4 点の 5 段階で判定します。

- 言語

- 唾液分泌(よだれの状態)

- 嚥下(摂食状態)

- 書字

- 摂食動作(食事用具の使い方 or 指先の動作)

- 着衣(着衣の介助の依存度)

- 寝床での動作(寝返りができるかどうか)

- 歩行

- 階段をのぼる(階段の介助の依存度)

- 呼吸困難

- 起坐呼吸

- 呼吸不全

ALSFRS-R については、他の記事で詳しくまとめています!《【ALSFRS-Rの評価項目とは】筋萎縮性側索硬化症の重症度評価》こちらの記事もご覧になって頂けると幸いです☺️

ADL評価のポイント

ここまでで ADL 評価について、BADL、IADL、疾患特異的評価に分類して解説させていただきました。

最後に臨床における ADL 評価のポイントについてまとめていきます。

評価表の選択

先に例示したようにそれぞれの評価表には特徴があります。理学療法診療ガイドラインなどを利用して対象者の疾患や障害に対応した評価法について情報収集を終えたら、評価の目的と段階づけを考慮して適切な評価表を選択します。

選択にあたっては各評価表の構成概念を理解し、評価の目的に合致した評価項目が含まれているかを検討します。対象者によっては総合点だけでなく下位尺度に ADL の変化がよく反映されることもあります。

評価項目の段階づけについては、評価者が捉えたいと考えている変化を把握するのに適切な感度があるかどうかと、予測される ADL の変化があっても天井効果や床効果が生じないかといった点から検討します。

評価の実施

ADL 評価には実行状況(している / していない)を記録する方法と能力(できる / できない)を記録する方法があります。どちらの方法をとるかは評価法それぞれに決められていますが、リハビリテーション専門職ならば両方とも評価し、実行状況と能力の乖離についても把握するべきです。

また、BADL にせよ IADL にしても各評価項目の段階づけを行うだけでなく、どのようにして実行するのか、課題はどこにあるのかを記録します。日常生活動作は、物的環境と人的環境の影響を受けるため、環境を調整することで課題解決に向かうかどうかの評価が必要になります。

結果の解釈

患者の ADL の実行状況と能力および両者の乖離を把握するために、使用した評価表に応じて総合点や下位尺度の得点を算出します。

これにより患者の現在の状態を数量的に把握することが可能になり、経過を追うことで介入効果が得られているかを分析することができます。数量化されることで症例報告や研究論文の情報を参照し介入方法を検討したり、予後予測の妥当性を高めたりすることもできます。

評価結果を活動や参加へのアプローチに生かすためには、評価表に沿って系統的に評価された内容を対象者のニーズと HOPE に照らして重みづけして解釈する必要があります。

例えば、歩行と買い物の点数が同程度であっても、歩けなくても(車椅子を使って)買い物に行きたいという対象者と、買い物には行けなくても(家の中だけでも)杖を使わずに歩きたいという対象者では、それぞれに異なる理学療法が必要となります。

対象者のなかには、活動や参加に足る能力があっても動作に対する自己効力感が低かったり、介護者への依存心が強かったりして実行に至らない者もおります。こうした対象者では実行状況と能力との乖離が大きい項目と小さい項目とを対比するなどして乖離の原因を見出す解釈が必要になります。

IADL は BADL に比べて実用性の水準が対象者による差異が大きくなります。例えば、外出といっても都市部と山間部に暮らす対象者ではその様相は異なります。

評価表では同じ「している」と判定された対象者であっても、その対象者の生活場面に即した実用性を考慮すると、外出時の転倒の危険性や疲労感といった問題が残っていることもあります。実用性の獲得という観点からは段階づけとは別に評価内容を生活の個別性を踏まえて解釈することが求められます。

まとめ

最後までお読みいただきありがとうございます!

この記事では、ADL 評価法の選定方法、各評価法の特徴についてまとめさせて頂きました。

ADL 評価はリハビリテーションを実施するうえで重要な要素になります。「できる ADL」「している ADL」の双方を評価し、能力の変化を定期的に確認しながらリハビリテーションの効果判定や目標設定の見直しを行なっていく必要があります。

BADL・IADL ともに多種多様な評価法がありますが、リハビリテーション専門職として、対象者にあわせた適切な評価法を選定し、適切に使用ができるように努めていく必要があります。ADL 評価が適切に実施できるようになることで、リハビリテーションの効果も得られやすくなると考えております。

参考文献

- 園田茂.リハビリテーション診療におけるADL 評価とは.Jpn J Rehabil Med.2021,58,p970-974.

- 百崎良.ADL をアウトカムとした臨床研究デザイン.Jpn J Rehabil Med.2021,58,p975-979.